正月のお飾りはいつからいつまで飾るものか、迷ったことはないでしょうか?今回は、お飾りに関する基礎知識とマナーを解説します。

目次

お正月のお飾りをいつまで飾るかは、地域によって異なります。また、お飾りにはいろんな種類があり、それぞれに飾り方の風習があります。

直前になって迷うことがないように、飾りつけの方法や処分などについて、理解を深めておきましょう。

お正月飾りはいつから飾る?準備期間とマナー

門松・しめ飾り・鏡餅など、お正月の飾り付けを始めるべきタイミングについて解説します。古くから受け継がれる正しい習慣を覚えておきましょう。

■お飾りを準備する「事始め」とはいつからいつまで?

12月13日は『事始め』『正月事始め』『松迎え』などと呼ばれ、一般的にお正月の準備を始める日とされています。しめ飾りや門松などのお飾りは、12月13日以降に用意しましょう。

かつては旧暦の12月13日が事始めでしたが、現在は新暦の12月13日が事始めとされています。地域によっては、12月8日を事始めとしている場合もあるようです。

近年は、12月25日前後までクリスマスの飾り付けをしている家庭も多く見られます。実際、12月13日を過ぎても、世の中はクリスマスムード一色ですね。

したがって、ほとんどの家庭では、クリスマスが終わってからお正月の用意を始めています。何かと忙しい時期ですが、早めに飾り付けを終わらせるようにしたいものです。

新年を1月1日に迎えるというのは、今となっては常識ですが、これは日本で「太陽暦(グレゴリオ暦)」というものが正式に使用されているためです。 今でも、「旧暦の○○...

■お正月飾りの準備を避けたい縁起の悪い日

事始めからお正月までの期間には、準備をするのにふさわしくないとされる日が二つあります。

「苦が待つ(末)」という意味に解釈される29日と、「一夜飾り」となり神様に失礼を与えるとされる31日です。

28日までに準備ができなかった場合は、29日を避けて30日に済ませるのがよいとされています。また、28日は末広がりの『八』が含まれていることから、特に縁起の良い日とされています。

このような事情を踏まえると、クリスマスが終わってから新年の準備を適切に行える日は、3~4日間しかないといえるかもしれません。新年を気持ちよく迎えるためにも、できれば縁起の悪い日は避けて準備ができるように心がけましょう。

お正月の飾りはいつまで飾る?片付けるタイミング

お正月飾りの準備について理解した後は、片付けるタイミングも確認しておきましょう。地域によってさまざまな風習があることも覚えておいてください。

■お飾りで神様を迎える期間「松の内」とはいつからいつまで?

お正月のお飾りを飾っておく期間のことを『松の内』といいます。松の内が終わると、門松やしめ飾りなどのお飾りを片付け、七草がゆなどを食べて祝うのが一般的な風習です。

松の内の終わる日は地域によってさまざまで、1月7日の地域と、小正月である1月15日の地域に大きく分けられます。

松の内は、年神様がいるとされる期間です。そもそも正月行事とは、新年の神様である年神様をお迎えするための行事です。年神様は、人々に幸福を授けるために、元旦に各家庭へやって来るといわれています。

年の瀬になると見聞きする機会が増える「松の内」という言葉。この時期には、「年賀状は松の内まで」、「初詣は松の内が明ける前には行こう」という会話が交わされることも...

「松の内」はいつからいつまで?意外と知らない正月飾りの基礎知識

正月には『正月飾り』を飾り、新年を祝います。一般的に『松の内』と呼ばれる期間に飾りますが、いつからいつまでのことを指すのでしょうか?地域ごとの松の内の期間の違い...

■お正月飾りを飾る期間は関東と関西で異なる

関東地方の松の内は1月7日が最終日です。1月7日の朝にお正月飾りを片付け、その後に七草がゆを食べるのが風習となっています。

関西では1月15日まで松の内が続きますが、中でも元旦から7日までは『男正月』、8日から15日までは『女正月』といわれています。

7日までは何かと忙しい女性に、8日からはゆっくり休んでほしいということから生まれた、地域独特の分け方です。

なお北海道は関東と同じ1月7日、四国は関西と同じ1月15日までとなっています。九州は、関東と同じ1月7日までの地域が多いようです。

このように、松の内の期間は地域によってさまざまであり、同じ地域内でも異なる場合があります。中には、7日や15日以外の日となっている地域もあるため、自分の住んでいる場所がどうなっているのか分からない場合は確認する必要があるでしょう。

お正月飾りを見かけると、新しい年がくることを実感する人は多いでしょう。ご家庭だけでなく、企業でもお正月飾りを飾っているところも多いと思います。お正月飾りは見栄え...

お飾りのうち「鏡餅」だけは鏡開きまで飾る

ほとんどのお正月飾りは、松の内が終わると片付けます。しかし、鏡餅だけは、鏡開きの日まで飾るのが一般的な習わしです。

鏡開きの日は、松の内の期間に影響されます。松の内が1月7日までの地域は、1月11日が鏡開きの日です。一方、松の内が1月15日までの地域は、鏡開きも同じ15日に行います。

1月11日という日は、江戸幕府の蔵開きが1月11日であったことに由来しているとされています。

例外として、京都では、鏡開きを1月4日に行うのが一般的です。お正月飾りを片付ける前に鏡開きをするという、全国でも珍しい地域といえます。

元々、鏡開きは1月20日に行われていました。しかし、徳川三代将軍家光の命日が4月20日であったことから、20日は月命日として祝い事などを避ける日とされ、11日に行う習慣が広まったという歴史があります。

歴史、意味、由来、地域による違いまで解説!意外と知らない「鏡開き」の基礎知識

鏡餅はお正月の風物詩の一つとして有名です。しかし、鏡餅をおろして食べる『鏡開き』が何日に行うものであるかを知らないという人も案外多いのではないでしょうか?鏡開き...

お飾りの種類と意味、飾り方のルールについて知ろう

お正月飾りにはさまざまな種類があります。それぞれの意味や特徴について、理解を深めましょう。

■お飾りの種類と意味1:門松

門松は、その名のとおり、門の前に置く松のことです。年神様は、門松を目印として、各家庭にやって来るとされています。

関東では切り枝の松を使った門松を飾り、関西では根が付いたままの松を指す根引き松を飾る習慣があります。見た目はかなり違いますが、どちらも意味は同じです。

松という木は、神様を『待つ』『祀る』という意味につながり、縁起のよい木とされています。苛酷な環境でも育つ常緑樹であることから、長寿を願う意味も込められた木です。

また、門松には松以外に、竹と梅も使われています。真っすぐに伸びる竹は命や成長のシンボルとして、新春に花を咲かせる梅は気品や長寿を表現するものとして、それぞれ飾られています。

正月飾りの門松を飾る期間はいつまで?意外と知らない由来と処分の方法

玄関や門の前に飾る門松は、いつからいつまで飾るものなのでしょうか?門松の役割や飾り方を紹介するので、お正月の準備としてぜひ用意しましょう。 飾った門松の片付け方...

正月になると、玄関に門松を飾る家庭もよく見られます。門松を飾るのは、いつからいつまでなのでしょうか?飾るのに適した日と避けた方がよい日、片付けるタイミングについ...

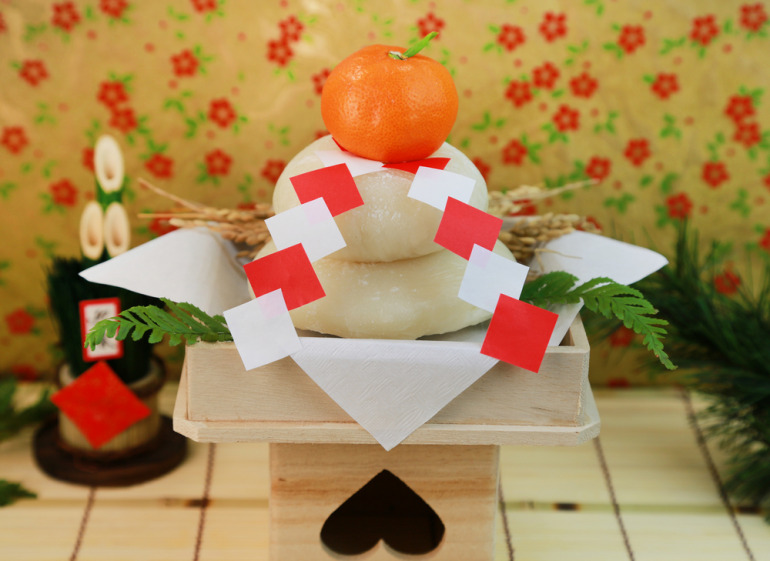

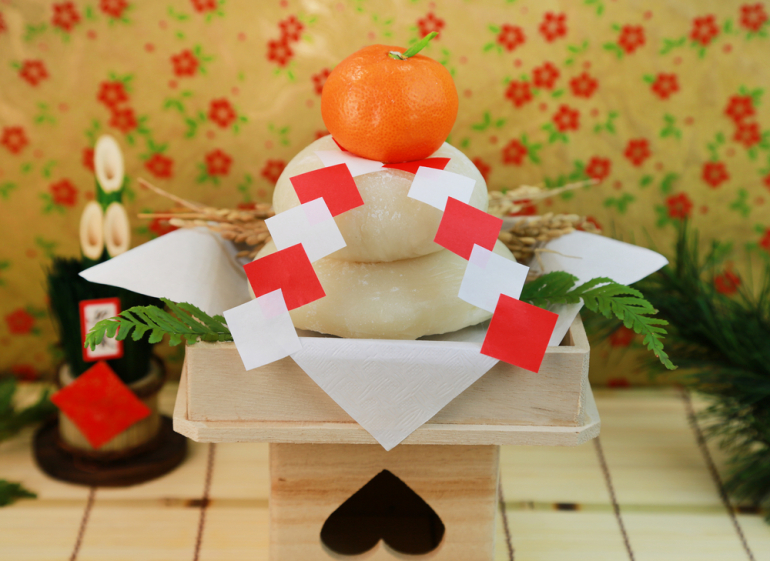

■お飾りの種類と意味2:鏡餅

鏡餅は、家庭に迎えた年神様の居場所として飾るものです。門松やしめ飾りを目印としてやってきた年神様は、松の内の期間に鏡餅を『依り代』とし、滞在することになります。

鏡餅は、床の間か居間に、半紙などを敷いて飾られるのが一般的です。小さな鏡餅を仏壇や神棚に飾るのもよいでしょう。家の中で格の高い場所に飾るべきものとされています。

鏡餅の鏡は、伊勢神宮に祀られている天照大神が宿るご神体『八咫鏡(ヤタノカガミ)』に由来しています。古くから、鏡は神様が宿るものとして認識されてきたのです。

また昔の鏡は、丸い形をした銅鏡が主流でした。そこで、古くから神様に奉げられてきた餅を、神様が宿る丸い鏡と合わせて『鏡餅』とし、お正月に供えられるようになりました。

鏡餅はいつまで飾る?飾り方のルールと鏡開きの後のおすすめレシピ

正月の鏡餅はいつからいつまで飾るのがよいのでしょうか?関東と関西では鏡餅を飾る期間が異なります。鏡餅は年神様の魂であり、鏡開きの後はみんなで食べることでご利益が...

■お飾りの種類と意味3:しめ飾り

しめ飾りは、玄関など建物の入り口に飾り、年神様を迎えるために飾ります。同時に、外から穢れや厄など不浄なものの侵入を防ぐ、結界の役割をもつともいわれています。

しめ飾りは、しめ縄に紙垂(しで)などの縁起物の飾りを付けたものです。ごぼうしめ縄・輪飾り・玉飾りなど、しめ飾りにはさまざまな種類があります。

神様は水場に宿るともいわれていることから、トイレやキッチンの周りに飾られることもあります。神棚に飾る場合は、お札が隠れないように注意しましょう。

天照大神が天の岩戸から出たとき、再び戻ることがないように、しめ縄で岩戸をふさいだという神話が、しめ縄の由来とする説もあります。

正月に玄関や神棚などに飾るしめ縄について、いつごろ処分すればよいのか迷う人も多いでしょう。年始の縁起物として、最後まで丁寧な扱いを心掛けたいものです。しめ縄を飾...

正月の「しめ縄」の意味は?意外と知らないしめ飾りとの違いと種類、飾る期間

お正月の住宅街を華やかにしてくれる『しめ縄』には、どんな意味が込められているのでしょうか?しめ縄の主旨や歴史、飾り方のポイントを解説します。しめ縄の伝統的な意味...

■お飾りの種類と意味4:破魔矢

神社などでお守りやお札とともによく目にする破魔矢は、魔除けや厄除けの意味をもつ矢です。お正月の縁起物として授与され、お正月飾りとして飾ります。

初節句や初正月を迎える男の子がいる家庭に贈ったり、新築の上棟式で立てたりする場合もあるでしょう。

矢であることから、幸せを射るという意味を込めて、現在では恋愛成就や招福祈願のお正月飾りとしても飾られるようになっています。

本来は神具の矢である破魔矢は、魔除けや厄除けの力をもつとされているため、お正月に限った飾りではありません。神棚・玄関・居間などに、1年間飾っておきましょう。

破魔矢を含むお札は、1年ごとに新しいものと交換するのがよいとされています。

縁起物の一つである「破魔矢」。矢の形をした飾りで、お正月に街中や神社で一度は目にしたことがあるはずだ。しかし、破魔矢に込められた意味までを理解している人は少ない...

■お飾りの種類と意味5:羽子板

羽子板は、お正月飾りとして、特に女の子の成長を願うために飾られるものです。魔除けや厄除けの意味もあることから、男の子の破魔矢と同じような飾りであるといえるでしょう。

羽子板を使ったお正月の遊びである羽根突きは、元々子どもが蚊に刺されないようにというおまじないの意味で行われていたものです。

羽根突きで突く羽根をトンボに見立て、病気を媒介すると認識されていた蚊がトンボを恐れることから、蚊を寄せ付けない厄除けとして行われていた遊びといわれています。

羽子板も破魔矢と同様に、お正月だけでなく、神棚・玄関・居間などに1年中飾っておくのがよいとされています。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE