正月飾りのしめ縄は年神様を迎えるためのもので、松の内期間中に玄関や神棚に飾ります。地域ごとに松の内の期間が異なるので、自分の住む場所ではいつまで飾るのか、押さえておきましょう。

目次

正月に玄関や神棚などに飾るしめ縄について、いつごろ処分すればよいのか迷う人も多いでしょう。年始の縁起物として、最後まで丁寧な扱いを心掛けたいものです。しめ縄を飾るべき期間や、地域ごとの違いなどを紹介します。

正月にしめ縄(しめ飾り)を飾る意味

しめ縄とは、どのような意味をもつものなのでしょうか。役割や由来などを解説します。

■しめ縄は年神様を迎えるためのお正月飾りの一つ

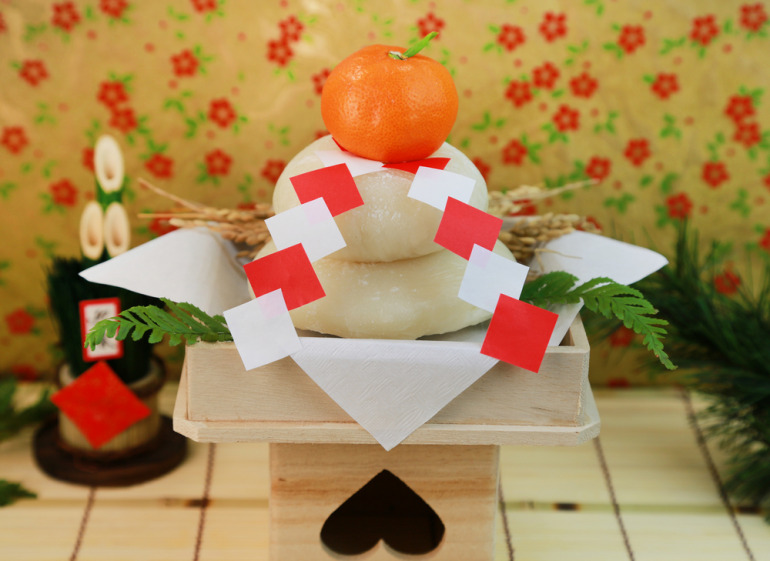

正月行事は、新年の神様である『年神様』(歳神様)をお迎えするための行事です。年神様とは、人々の幸福や生きる力を授けるために、各家庭へやってくる神様のことをいいます。

玄関の中央などに飾るしめ縄は、正月を迎えるにあたり、年神様を迎え入れる家を清めたり、不浄なものの侵入を防ぐ結界を張ったりする役割をもつとされるものです。

しめ縄の由来は、天照大神が天の岩戸から出た際に、再び戻ることがないようしめ縄でふさいだという神話にあるとされています。『しめ』には、神様が場所を『占める』という意味が込められているそうです。

正月の「しめ縄」の意味は?意外と知らないしめ飾りとの違いと種類、飾る期間

お正月の住宅街を華やかにしてくれる『しめ縄』には、どんな意味が込められているのでしょうか?しめ縄の主旨や歴史、飾り方のポイントを解説します。しめ縄の伝統的な意味...

しめ縄はいつまで飾る?地域で異なる「松の内」の期間

門松やしめ縄などを飾る期間を『松の内』といいます。全国的に、松の内の期間が過ぎると門松やしめ縄などを外し、七草がゆを食べる風習が残されています。

松の内は、地域により期間が異なるため、しめ縄を飾る期間も地域によりさまざまです。自分が住んでいる地域の松の内を理解し、しめ縄を外すタイミングを知っておきましょう。

年の瀬になると見聞きする機会が増える「松の内」という言葉。この時期には、「年賀状は松の内まで」、「初詣は松の内が明ける前には行こう」という会話が交わされることも...

「松の内」はいつからいつまで?意外と知らない正月飾りの基礎知識

正月には『正月飾り』を飾り、新年を祝います。一般的に『松の内』と呼ばれる期間に飾りますが、いつからいつまでのことを指すのでしょうか?地域ごとの松の内の期間の違い...

お正月飾りを見かけると、新しい年がくることを実感する人は多いでしょう。ご家庭だけでなく、企業でもお正月飾りを飾っているところも多いと思います。お正月飾りは見栄え...

■しめ縄を飾る期間1:北海道の場合

北海道の松の内は1月1日から1月7日までとされます。したがって、1月7日の夕方、日没後までしめ縄を飾るのが一般的な風習です。

一方、鏡餅は1月11日の鏡開きまで飾る風習があるため、しめ縄と鏡餅は飾る期間が異なります。

なお、札幌では1月8日頃から、しめ縄などを持参して神社に参拝するのが一般的ならわしです。1月15日前後に焼納祭が開催され、どんど焼きでしめ縄を燃やします。

■しめ縄を飾る期間2:関東の場合

関東地方の松の内は1月1日から1月6日の夜または1月7日までです。門松やしめ縄は1月7日の朝まで飾り、外した後に七草がゆを食べるのがならわしとなっています。

東京をはじめとした関東地方では、徳川三代将軍家光の命日が慶安4年4月20日だったことから、月命日が20日となりました。そのため、月の20日は祝い事などを避ける配慮がされ、松の内が1月7日までになったとされています。

また、正月は元々1月15日までを小正月としていましたが、関東では1月7日に松の内を切り上げるという決まりが江戸時代になされたため、1月7日に片付けることが習慣化されたともいわれています。

なお、玉飾りはしめ縄と異なり、関東地方では1月15日まで飾るのが一般的です。鏡開きは1月11日で、江戸幕府の蔵開きが1月11日であったことに由来しています。

■しめ縄を飾る期間3:関西の場合

関西地方での一般的な松の内は、小正月である1月15日までです。門松やしめ縄は、1月14日の夜か15日まで飾ります。四国地方も関西と同様です。

関西地方では、1月1日から1月7日までを『男正月』、1月8日から1月15日までを『女正月』と呼びます。

男正月の期間、女性はお正月の準備や接客の対応などで忙しいものです。男正月が終わった後にゆっくりとお正月気分を楽しんでほしいという願いから、女正月が生まれたともいわれています。

関西の鏡開きは1月15日です。全国的に、松の内が1月7日までの地方は鏡開きを11日に、松の内を15日までとする地方では鏡開きも15日に行います。

例外として、京都の鏡開きは1月4日に行われます。しめ縄を外す前に鏡開きをするのは、全国でも珍しい風習です。

■しめ縄を飾る期間4:名古屋の場合

日本には、東日本と西日本を分ける明確な境界線が存在しているわけではありません。したがって、ちょうど中間に位置する名古屋が関東か関西かという議論は、しばしば行われています。

名古屋では、門松やしめ縄に関しては関東方面に合わせて、松の内を1月7日までとしている地域が多いようです。この場合、鏡開きは1月11日に行います。

しかし、関西地区と同様に、小正月の1月15日までを松の内としている地域もあります。この場合は、鏡開きを1月15日または20日に行っているようです。

■しめ縄を飾る期間5:九州の場合

九州地方の松の内は、1月7日・8日・10日・15日までと、地域によって異なります。江戸や関西から距離があるため、それぞれの文化を踏襲しつつ、独自の文化が発達したとされています。

福岡では、毎年1月7日に、久留米市の大善寺玉垂宮で『鬼夜(おによ)』と呼ばれる火祭りが行われています。鬼夜とは、大みそかから1月7日までの鬼会(おにえ)と呼ばれる期間の最終日に行われる行事のことです。

これに合わせて、九州では松の内を1月7日までとする地域が多いともいわれています。

また沖縄の松の内は、1月7日までと15日までの地域に大きく分かれているようです。独自の文化が発達していた沖縄では、旧暦でさまざまな行事や神事が行われていました。したがって、現在でも正月の風習にさまざまな文化が残っています。

しめ縄を飾る場所は?

しめ縄にはいくつかの種類があり、それぞれに適した飾り方や飾る場所があります。一般的な知識を理解しておきましょう。

■しめ縄は玄関や神棚・水回りに飾る家庭が多い

しめ縄は、外から不浄なものの侵入を防ぐという意味で、玄関や門によく飾られます。入り口に飾ることで、年神様をお迎えするための目印にもなるといわれています。

神が宿り、神の世と俗世を隔離する結界を作り出すものともされていることから、神棚にもよく飾られています。神棚に飾る場合は、お札が隠れないようにしなければいけません。

また、神様は水場に宿るともいわれています。風呂やお手洗いの入り口、台所の周りなど、水を扱う場所に飾る家庭も多いようです。

昔は車のフロント部分に飾っている人を多く見かけましたが、近年は少なくなっています。以前ほど車が特別なものではなくなったことや、交通安全系のお守りが増えたことなどが、理由として挙げられるでしょう。

■しめ縄の種類によって飾り方が異なる

片方が太くもう片方が細い『ごぼうしめ縄』は、縁起物などを付けて飾られます。正月に飾る場合は、通常のねじり方と異なり、左方向に細くなったものを使います。神棚にふさわしい飾りです。

ごぼうしめ縄にわらの前垂れなどを付けたしめ飾りは、西日本でよく見られ、玄関への飾りに向く飾りです。正月には左にねじったものを使用します。

太い縄を輪っかにし、さまざまな縁起物を一緒に飾ったものが『玉飾り』です。主に関東地方でよく使われ、華やかな見た目であるため玄関飾りに向いています。

細いしめ縄を丸く輪の状態にしたものが『輪飾り』です。縁起物は少なめで、玉飾りに比べて比較的小さなものが多く、いろいろな場所で使われます。

しめ縄の処分方法は?

しめ縄の処分に関しては、家庭のごみと一緒に捨てるのは気が引けるという人も多いでしょう。一般的に行われている処分方法を紹介します。

正月のお飾りはいつまで飾る?片づけるタイミングと正しい処分の方法

お正月のお飾りをいつまで飾るかは、地域によって異なります。また、お飾りにはいろんな種類があり、それぞれに飾り方の風習があります。 直前になって迷うことがないよう...

■しめ縄の処分方法1:神社のどんど焼き(左義長)でお焚き上げをする

小正月とされる1月15日には、多くの神社で『どんど祭り』『左義長』などと呼ばれるお焚き上げが行われます。1月15日が平日にあたる場合は、前後の休日に行われることもあります。

お焚き上げは、不用となったものに感謝の気持ちを込めて、天に返すための儀式です。しめ縄だけでなく、お守り・お札・写真など、気持ちが込められたものを燃やします。

当日に神社へ持参する場合は、松の内が終わった後、和紙や新聞紙などに包み、自宅で大切に保管しておきましょう。

また、多くの神社では、事前に預かってくれる『古札納所』を設けています。古札納所に集められたものは、後日お焚き上げによって処分してもらえるのです。

どんど焼きの意味と由来 どんど焼きは、1月に日本各地で開催される火祭りのこと。まずはどんど焼きとは具体的にどのような行事なのか、また、一風変わった「どんど焼き」...

正月行事として知られる「左義長まつり」はそもそも何のお祭りか?

『左義長』は日本の伝統的な行事で、日本全国で開催されています。地域によって若干特徴が異なりますが、おめでたい意味がある点は同じです。左義長の意味や起源、例年多く...

■しめ縄の処分方法2:自宅で処分するなら塩で清めて燃えるゴミに

どうしてもどんど祭りなどに行けないような場合は、自宅で処分しても問題ありません。

自宅で処分する場合は、燃えるごみとして出しましょう。塩でお清めをしてから手を合わせ、半紙などで丁寧に包んで捨てれば、気持ちよく処分できます。

門松やしめ飾りなども、分解した後にお清めをし、燃えるごみとして出せます。他の一般ごみと袋を分ければ、縁起物としてきちんとした処分をしたことになります。

▼あわせて読みたい

お正月の松飾り、いつからいつまで?覚えておきたい飾る意味と処分する方法

お正月に松飾りを飾る風習は日本各地にみられます。新年の縁起物ですが、お正月のいつまで飾るのが正しいのかご存じでしょうか。今回は、松飾りを飾る時期や処分方法などを...

正月飾りの門松を飾る期間はいつまで?意外と知らない由来と処分の方法

玄関や門の前に飾る門松は、いつからいつまで飾るものなのでしょうか?門松の役割や飾り方を紹介するので、お正月の準備としてぜひ用意しましょう。 飾った門松の片付け方...

正月になると、玄関に門松を飾る家庭もよく見られます。門松を飾るのは、いつからいつまでなのでしょうか?飾るのに適した日と避けた方がよい日、片付けるタイミングについ...

鏡餅はいつまで飾る?飾り方のルールと鏡開きの後のおすすめレシピ

正月の鏡餅はいつからいつまで飾るのがよいのでしょうか?関東と関西では鏡餅を飾る期間が異なります。鏡餅は年神様の魂であり、鏡開きの後はみんなで食べることでご利益が...

歴史、意味、由来、地域による違いまで解説!意外と知らない「鏡開き」の基礎知識

鏡餅はお正月の風物詩の一つとして有名です。しかし、鏡餅をおろして食べる『鏡開き』が何日に行うものであるかを知らないという人も案外多いのではないでしょうか?鏡開き...

文/編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE