正月飾りの持つ意味や地域ごとの松の内の期間の違い、松の内を過ぎたら正月飾りはどうするの?などマナーについて紹介します。

目次

正月には『正月飾り』を飾り、新年を祝います。一般的に『松の内』と呼ばれる期間に飾りますが、いつからいつまでのことを指すのでしょうか?地域ごとの松の内の期間の違いや、正月飾りについてのマナーを紹介します。

松の内とは?お正月の行事とお正月飾りの基本

新年の始まりを祝って行われる正月行事は、1年の中でも重要な行事と位置付けている人も多いでしょう。正月行事の基礎知識や、正月飾りの持つ意味などについて紹介します。

正月は「旧暦の1月」のこと。年神様をお迎えするために行事を行う

そもそも正月とは「旧暦における1月」の別名ですが、現在では「正月行事を行う期間」を指すのが一般的です。

正月行事は、新年を迎えた際に『年神様(としがみさま)』を迎え入れるために行います。年神様とは新年の神様で、子孫繁栄や五穀豊穣など1年の各家庭の健康や幸運にかかわる存在です。

年神様を気持ちよく迎え入れる準備として、年末に大掃除をしてから門松やしめ飾りを飾って正月を迎えます。

正月のお飾りはいつまで飾る?片づけるタイミングと正しい処分の方法

お正月のお飾りをいつまで飾るかは、地域によって異なります。また、お飾りにはいろんな種類があり、それぞれに飾り方の風習があります。 直前になって迷うことがないよう...

新年を1月1日に迎えるというのは、今となっては常識ですが、これは日本で「太陽暦(グレゴリオ暦)」というものが正式に使用されているためです。 今でも、「旧暦の○○...

松の内に飾る「門松」「鏡餅「しめ飾り」など正月飾りの意味は?

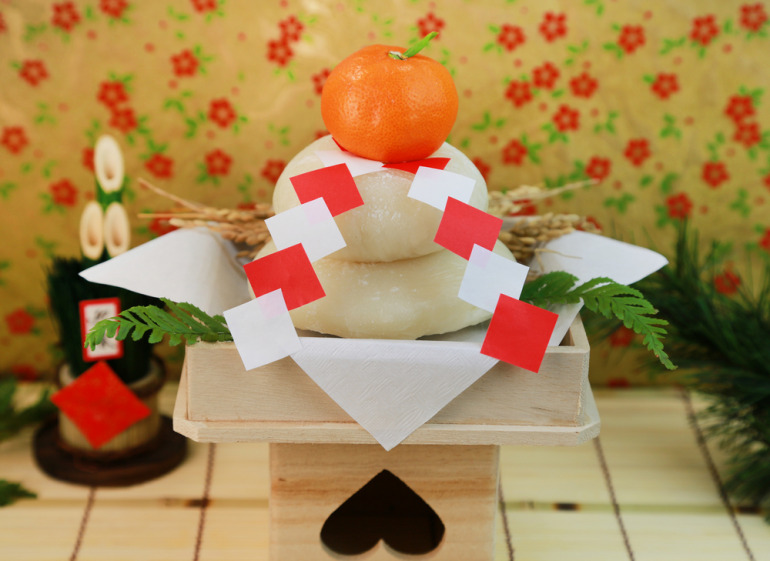

正月に飾るものとして一般的なのは『門松』『鏡餅』『しめ飾り』です。これらには、それぞれ意味があります。

門松は年神様がやってくるための目印です。松は葉が1年中なくならない常緑樹で、縁起がよいとされています。名前からも神様を『祀(まつ)』るのにふさわしいと考えられて使われるようになりました。

鏡餅は、穀物神でもある年神様へのお供え物です。使われている餅・橙(だいだい)・干し柿を、それぞれ三種の神器である青銅の鏡・勾玉・剣に見立てています。

しめ飾りは厄や災いを払う役割があり、神様が宿る場所の印です。

神社にある『しめ縄』に縁起物を飾ったもので、子孫繁栄の意味が込められた橙や清廉潔白をあらわすウラジロの葉などが使われています。

正月飾りの門松を飾る期間はいつまで?意外と知らない由来と処分の方法

玄関や門の前に飾る門松は、いつからいつまで飾るものなのでしょうか?門松の役割や飾り方を紹介するので、お正月の準備としてぜひ用意しましょう。 飾った門松の片付け方...

正月の「しめ縄」の意味は?意外と知らないしめ飾りとの違いと種類、飾る期間

お正月の住宅街を華やかにしてくれる『しめ縄』には、どんな意味が込められているのでしょうか?しめ縄の主旨や歴史、飾り方のポイントを解説します。しめ縄の伝統的な意味...

正月に玄関や神棚などに飾るしめ縄について、いつごろ処分すればよいのか迷う人も多いでしょう。年始の縁起物として、最後まで丁寧な扱いを心掛けたいものです。しめ縄を飾...

鏡餅はいつまで飾る?飾り方のルールと鏡開きの後のおすすめレシピ

正月の鏡餅はいつからいつまで飾るのがよいのでしょうか?関東と関西では鏡餅を飾る期間が異なります。鏡餅は年神様の魂であり、鏡開きの後はみんなで食べることでご利益が...

正月飾りはどこに飾ればよいの?

正月飾りはそれぞれ意味があるため、飾る場所も決められています。

門松は『玄関の外』の両脇に、葉が長く太い『雄松(おまつ)』と短く細い『雌松(めまつ)』と対になるように飾るのが基本です。

このとき、玄関に向かって左が雄松、右が雌松になるようにしましょう。飾る場所がない場合は、左右どちらかに一つだけ飾っても問題ありません。

マンション住まいの場合は玄関の外側は共用部分にあたるため、設置が認められていないところもあるでしょう。

『玄関の内側』に置いたり、松の小枝を使った略式の門松などを飾ったりしてもOKです。しめ飾りは『玄関ドアの上』に飾ります。ドアの側面につけてもよいでしょう。

鏡餅は、メインとなる大きなものを『床の間』に置きます。あわせて、少し小さめのものを神棚や仏壇、それぞれの家族の部屋などに飾るのが一般的です。

松の内はいつまで?関東と関西で異なる期間に注目

松の内とは、正月の門松を飾る期間のことを指します。では、松の内は具体的にいつまでなのでしょうか?地方による期間の違いなどに注目して、紹介します。

年の瀬になると見聞きする機会が増える「松の内」という言葉。この時期には、「年賀状は松の内まで」、「初詣は松の内が明ける前には行こう」という会話が交わされることも...

正月になると、玄関に門松を飾る家庭もよく見られます。門松を飾るのは、いつからいつまでなのでしょうか?飾るのに適した日と避けた方がよい日、片付けるタイミングについ...

お正月の松飾り、いつからいつまで?覚えておきたい飾る意味と処分する方法

お正月に松飾りを飾る風習は日本各地にみられます。新年の縁起物ですが、お正月のいつまで飾るのが正しいのかご存じでしょうか。今回は、松飾りを飾る時期や処分方法などを...

江戸時代までの「松の内」は全国共通で1月15日まで

江戸時代初期までは、松の内の期間は『全国共通で1月15日まで』でした。これは、15日が『小正月(こしょうがつ)』だったゆえです。

大正月で忙しなく働いた女性が休める日として『女正月(おんなしょうがつ)』とも呼ばれる日には、農耕の豊作を願って行われる儀礼があります。

この日まで正月飾りを飾り、20日になると鏡開きをするのが一般的な正月の流れだったといえるでしょう。

しかし、1651年4月20日に徳川家光公が亡くなり、毎月20日が『月命日』となりました。

「月命日に鏡開きというおめでたい行事をするのはよくない」といった理由から、鏡開きの日が11日に変更されます。同時に、松の内の期間も『7日』までずれることになったのです。

正月の休みが終わるとイベントが一段落したように思えますが、実はまだ正月行事は続きます。正月を締めくくる意味を持つ、小正月について見ていきましょう。小正月を祝う時...

歴史、意味、由来、地域による違いまで解説!意外と知らない「鏡開き」の基礎知識

鏡餅はお正月の風物詩の一つとして有名です。しかし、鏡餅をおろして食べる『鏡開き』が何日に行うものであるかを知らないという人も案外多いのではないでしょうか?鏡開き...

現在の「松の内」は地域によって差がある

家光公が亡くなったことで松の内の期間が短くなりましたが、これが全国に浸透したわけではありません。関東を中心とした地域では7日までとなりましたが、関西などでは松の内が『15日』のままの地域があります。

北日本・東日本は7日、西日本は15日が多いですが、東海・中部地方は『7日と15日が混在している』など、松の内の期間は地域によってさまざまです。

九州では、久留米市で開かれる『日本三大火祭』の一つ『鬼夜』や、どんと焼きにあたる『鬼火焚き』の開催にあわせて『一部7日まで』を松の内としている地域があります。

お正月飾りを見かけると、新しい年がくることを実感する人は多いでしょう。ご家庭だけでなく、企業でもお正月飾りを飾っているところも多いと思います。お正月飾りは見栄え...

松の内を過ぎたら正月飾りはどうする?

松の内を過ぎたら正月飾りを片付けて、神様を丁寧にお見送りしましょう。片付けた正月飾りは、どうすればよいのでしょうか?正月飾りの処分の仕方を紹介します。

正月飾りを処分する方法1:神社に奉納する

正月飾りの処分の仕方として一般的なのが、神社に奉納する方法です。多くの神社では、小正月である1月15日前後にどんど焼きが行われます。

どんど焼きは飾り終わった正月飾りを焼いて、年神様を空へお送りするための行事です。「残り火で団子や餅などを焼いて食べることでその1年健康に過ごせる」という言い伝えもあります。

当日に行けなくても、神社の『古札納め所』などで事前に受け付けてもらえる場合もあるため、近くの神社で確認してみましょう。受付期間も神社によって異なります。

どんど焼きの意味と由来 どんど焼きは、1月に日本各地で開催される火祭りのこと。まずはどんど焼きとは具体的にどのような行事なのか、また、一風変わった「どんど焼き」...

正月飾りを処分する方法2:自宅で処分するときはルールに沿って

近くに神社がなかったりタイミングが合わなかったりして持参するのが難しい場合は、自宅で処分する方法もあります。

そのまま捨ててしまうのではなく、感謝を込めて最低限くるんで捨てましょう。大きめのきれいな白紙の中央に正月飾りをのせます。左・右・中央の順で塩を振り、お清めをしてから包みましょう。

あとは、燃えるゴミとして出せばOKです。大きいものは取り扱いを確認するなど、各自治体のルールに従って分別します。

近年のしめ縄の中には、内側の芯の部分が化学繊維でできているものもあります。飾りなども燃えない素材のものは取り外してから捨てましょう。

使い終わったものではありますが、神様のために用意したものです。なるべくほかのゴミとは分けて、ゴミ袋に入れるのがよいでしょう。

正月のお飾りはいつまで飾る?片づけるタイミングと正しい処分の方法

お正月のお飾りをいつまで飾るかは、地域によって異なります。また、お飾りにはいろんな種類があり、それぞれに飾り方の風習があります。 直前になって迷うことがないよう...

文/編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE