DPRODUCT関数は、データベースから条件に合致するものを抽出し、それらの値の掛け算結果を求められる関数だ。データベース関数の1つである。

目次

DPRODUCT関数の使い方がよく分からない、という方もいるのではないでしょうか。DPRODUCT関数はデータベースから特定の条件に合致する値のみを抜き出し、その値の積を求める関数である。

本記事ではDPRODUCT関数の使い方について解説する。また、DPRODUCT関数以外のデータベース関数の使い方についてもまとめた。

DPRODUCT関数とは?

DPRODUCT関数はデータベース関数の1つである。データベースから特定条件に合致する値を抜き出し、その値の積を求めることができる。

データベースとはデータを規則正しくまとめたものであり、主に表形式になっているものを指す。データベースとしてデータをまとめることで、検索や演算処理を行いやすくなる。

Excelにはデータベースを扱える関数がいくつかある。

■DPRODUCT関数の基本的な構文

DPRODUCT関数の基本的な構文は次のとおり。

- =DPRODUCT({データベース},{フィールド},{検索条件})

それぞれの意味は次のとおりである。

- データベース ⇒ データベースのセル範囲を指定する

- フィールド ⇒ 積を求めたいデータがあるフィールド名を指定する

- 検索条件 ⇒ 検索条件が記載されているセルの範囲を指定する

具体的なDPRODUCT関数の使い方については次の項目から解説しよう。

DPRODUCT関数で掛け算を行う方法

DPRODUCT関数で掛け算を行う方法について解説する。

DPRODUCT関数で次の3つを行う方法を順番にみていこう。

- 1つの条件に合致する値を検索

- 複数条件に合致する値を検索

- 条件範囲の値を検索

■1.1つの条件に合致する値を検索

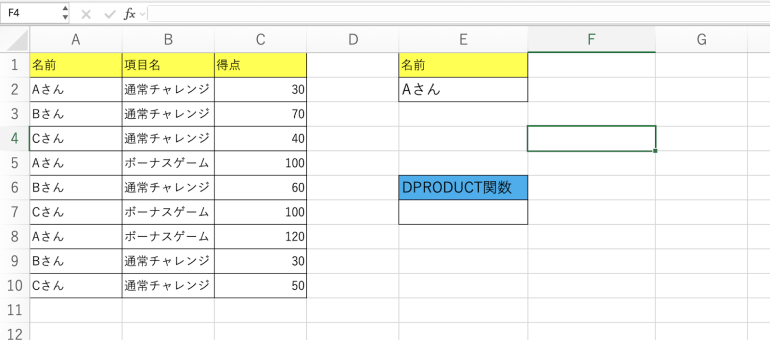

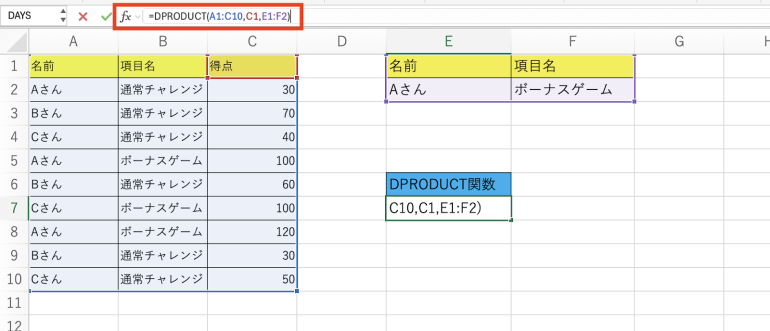

まず、以下のようにゲーム結果が書かれたデータベースを作成しよう。ラベル名は「名前」「項目名」「得点」である。

そして、データベースの横に検索条件を記載する。(名前=”Aさん”)

今からDPRODUCT関数によって「Aさん」の得点の積を求めてみる。

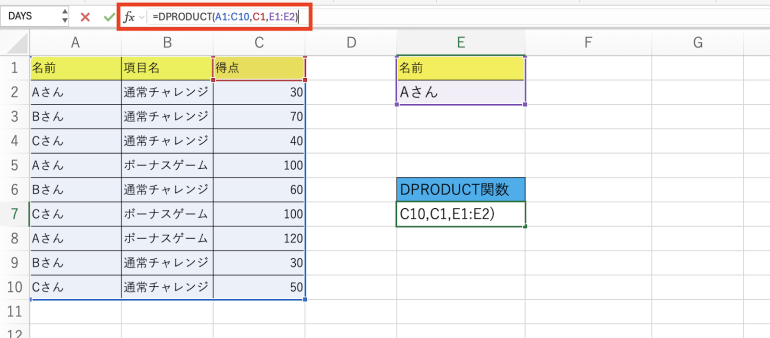

以下では「=DPRODUCT(A1:C10,C1,E1:E2)」としている。

1つめの引数にデータベースの範囲を指定する。2つめに積を求めたい情報のラベル名を指定する。今回は得点の積を求めたいので、C1を指定している。

3つめには検索条件を指定する。検索条件が書かれたE1〜E2を指定している。

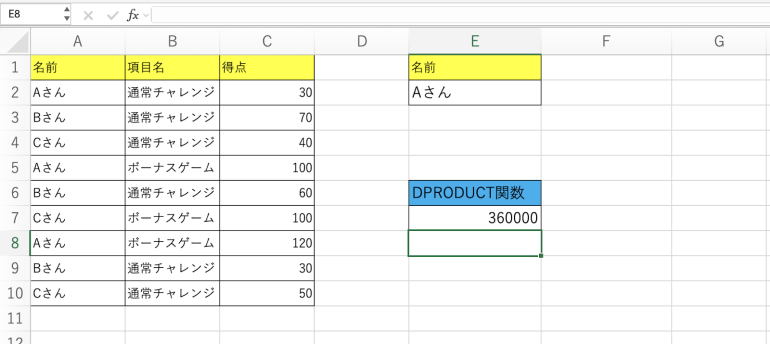

実行すると「360000」と表示される。Aさんの得点の積(30×100×120)が求められた。

■2.複数条件に合致する値を検索

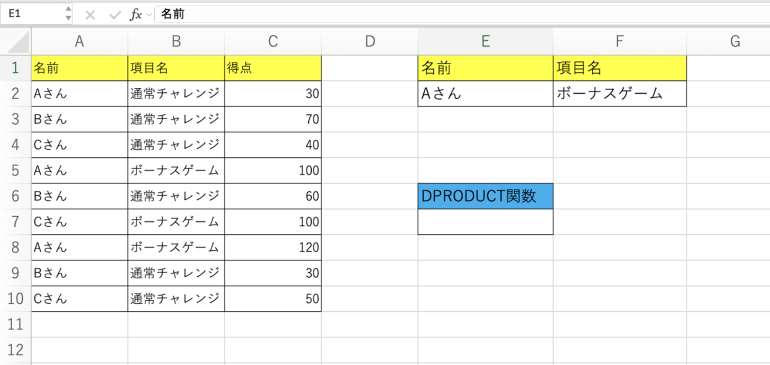

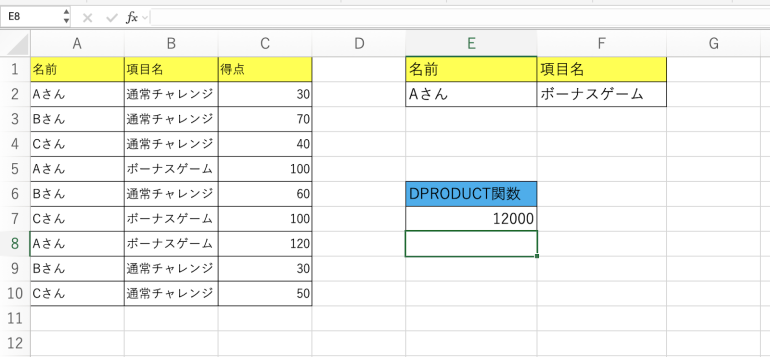

先ほどは1つの検索条件によって情報を抜き出したが、今度は2つの検索条件によって情報を抜き出し、それらの積を求める方法を紹介しよう。

以下のように、E1〜F2に検索条件を記載する。(名前=”Aさん”,項目名=”ボーナスゲーム”)

今度は「Aさん」の「ボーナスゲーム」の得点の積を求める。

以下では「=DPRODUCT(A1:C10,C1,E1:F2)」としている。

実行すると「12000」と表示される。Aさんのボーナスゲームの得点の積(100×120)が求められた。

■3.条件範囲の値を検索

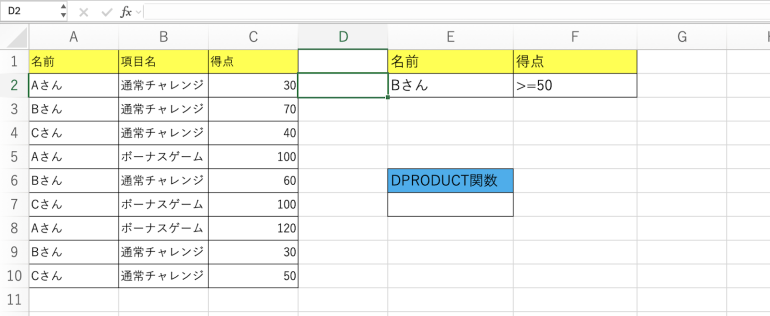

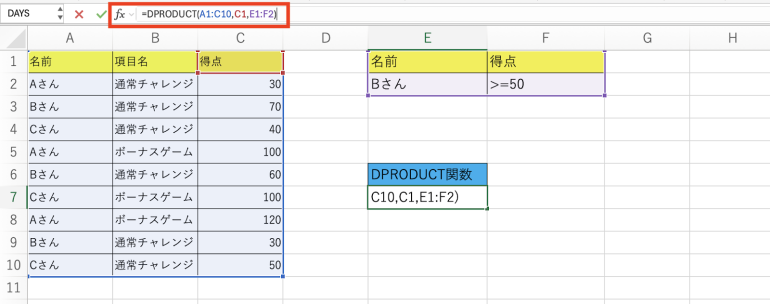

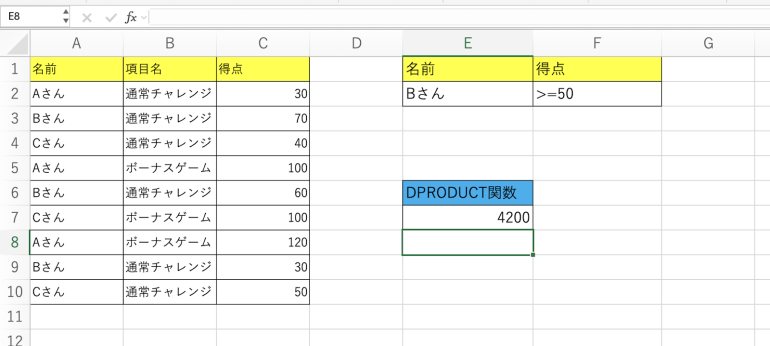

今度は以下のように検索条件を記載しよう。(名前=”Bさん”,得点>=50)

Bさんの50点以上の積を求める。

以下では「=DPRODUCT(A1:C10,C1,E1:F2)」としている。

実行すると「4200」と表示された。Bさんの50以上の得点である「70」と「60」の積が求められた。

DPRODUCT以外のデータベース関数

ExcelにはDPRODUCT関数以外にもデータベースを扱える関数がいくつもある。

今回はその中でも次の4つの関数の使い方を紹介しよう。

- DCOUNT関数

- DCOUNTA関数

- DAVERAGE関数

- DMAX・DMIN関数

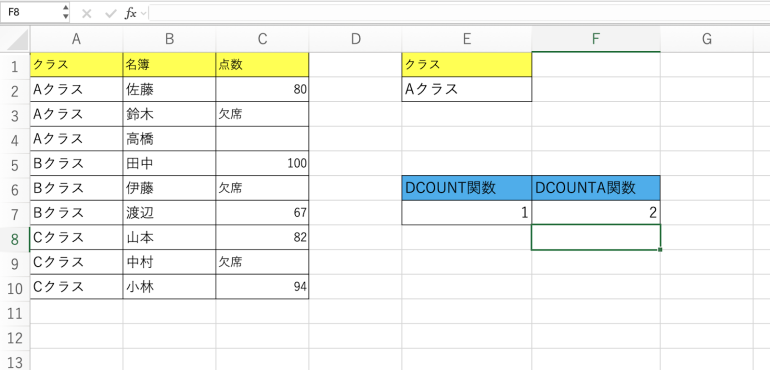

■1.DCOUNT関数

DCOUNT関数は条件に合う数値の個数を求めるデータベース関数である。

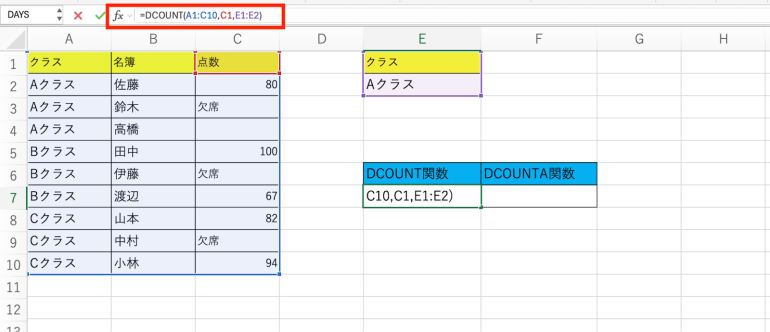

例を紹介しよう。以下では「=DCOUNT(A1:C10,C1,E1:E2)」としている。検索条件は、クラス=”Aクラス”としている。

DCOUNT関数によって、Aクラスで得点が数値のセル数を求める。

実行すると「1」と表示された。Aクラスで得点が数値なのは佐藤(80)のみなので、「1」という結果になる。

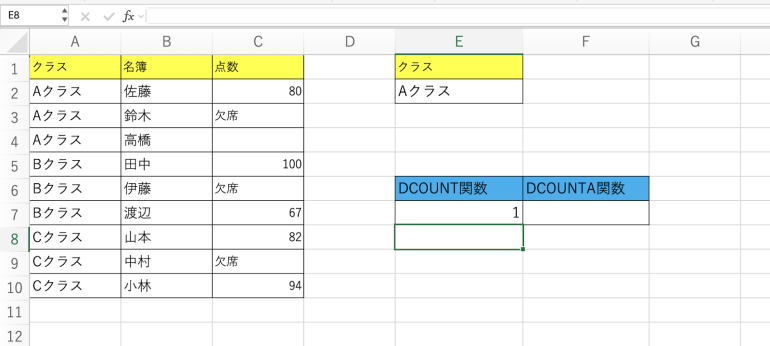

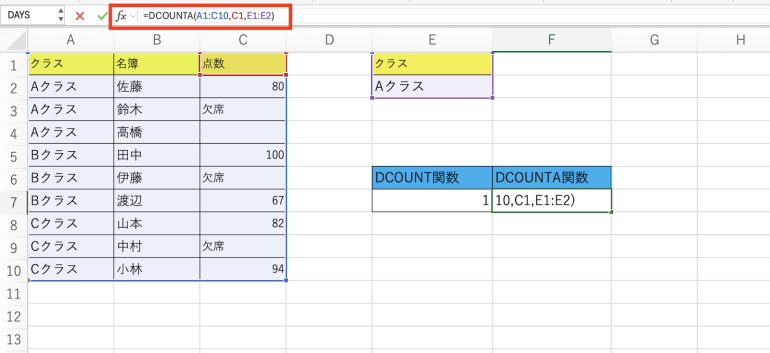

■2.DCOUNTA関数

DCOUNTA関数は条件に合う空白以外のセル数を求める関数である。DCOUNT関数と違って数値だけでなく、文字列などもカウントする。

以下では「=DCOUNTA(A1:C10,C1,E1:E2)」としている。Aクラスの点数が空白以外のもののセル数を求めようとしている。

実行すると「2」と表示された。DCOUNTA関数は空白以外のセル数をカウントするので、「80」だけでなく「欠席」もカウントし「2」となった。

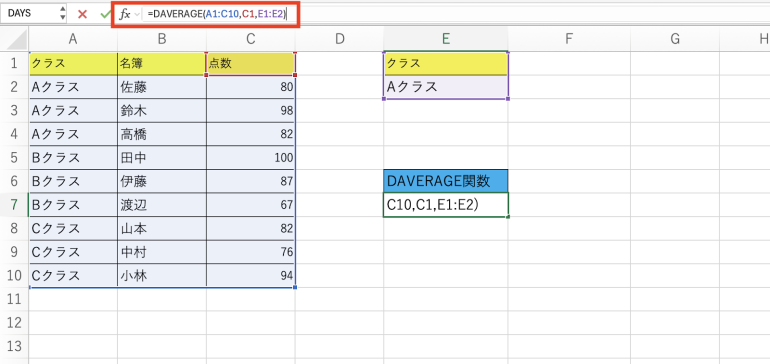

■3.DAVERAGE関数

DAVERAGE関数は、条件に合う数値の平均を求める関数である。

以下では「=DAVERAGE(A1:C10,C1,E1:E2)」としている。Aクラスの得点の平均を求めようとしている。

実行すると「86.666…」と表示され、Aクラスの得点の平均が求められたことが分かる。

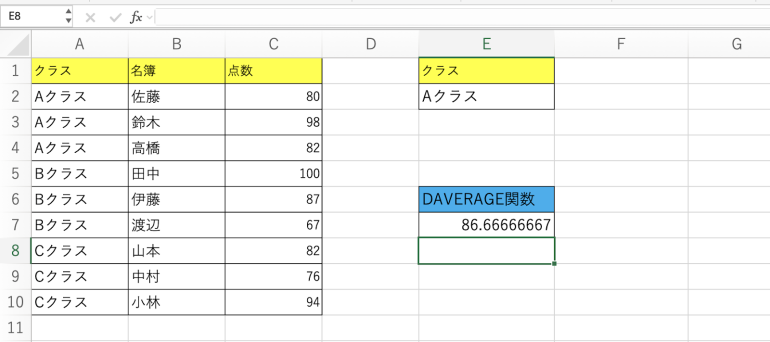

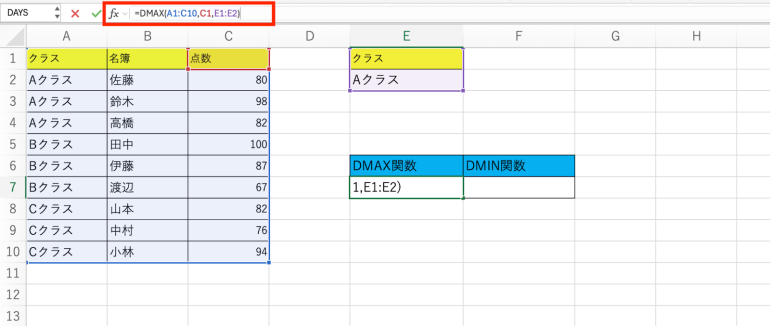

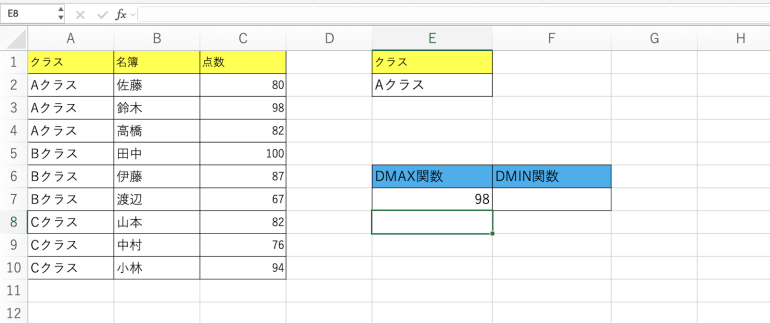

■4.DMAX・DMIN関数

DMAX関数は、条件に合う数値の最大値を求める関数である。

以下では「=DMAX(A1:C10,C1,E1:E2)」としている。Aクラスの得点の最大値を求めようとしている。

実行すると「98」となり、Aクラスの得点の最大値が表示されていると分かる。

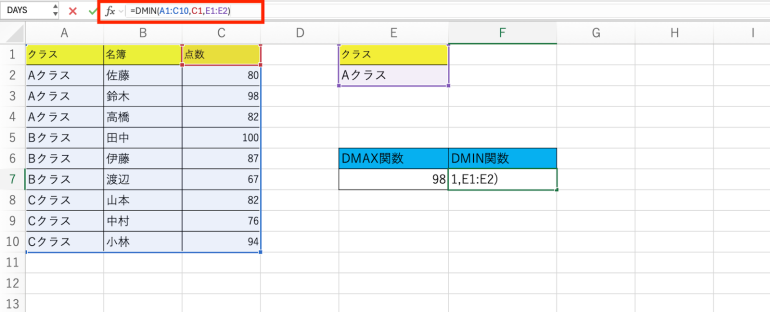

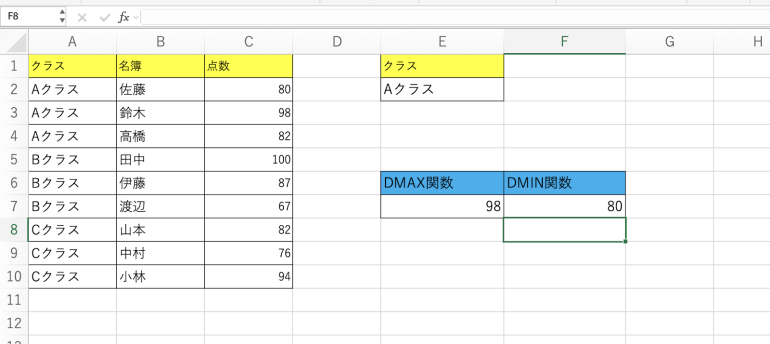

DMIN関数は、条件に合う数値の最小値を求める関数である。

以下では「=DMIN(A1:C10,C1,E1:E2)」としている。

実行すると「80」となり、Aクラスの得点の最小値が表示されている。

まとめ

本記事ではDPRODUCT関数の使い方について解説した。最後に、DPRODUCT関数を始めとするデータベース関数の意味についておさらいしよう。

- DCOUNTA関数:条件に合う空白以外のセル数を求める

- DCOUNT関数:条件に合う数値の個数を求める

- DPRODUCT関数:条件に合う数値の積を求める

- DAVERAGE関数:条件に合う数値の平均を求める

- DMAX関数:条件に合う数値の最大値を求める

- DMIN関数:条件に合う数値の最小値を求める

これらのデータベース関数は使用頻度も多いので、使い方を覚えておこう。

関連記事:Excelで中央値、合計値、平均値を求める方法【図解】

構成/編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE