子育ての終了、役職定年、親の介護、健康不安……。自分の「これから」に向き合うきっかけは、人それぞれ。連載【セカステReal】では、自分らしい生き方を模索し、セカンドステージに歩を進めたワーキングウーマンたちの奮闘、葛藤、感動のリアルストーリーに迫ります。

【セカステReal #05】前編

植物と古本で地域の活性化を目指す、フラワーデザイナーの挑戦(たかはしさわこさん・62歳)

Profile

神奈川県相模原市在住。大学卒業後、24歳で結婚。32歳の時にフラワーデザイナーに。2021年、「相武台団地商店街 グリーンラウンジ・プロジェクト」に応募し、2022年春、植物と古本を中心とした「green&books桜の棚」をオープン。

バブル絶頂期にプロフェッショナルな花の世界に触れる

フラワーデザイナーのたかはしさわこさんは3年前、神奈川県相模原市の相武台団地商店街に植物と古本を中心としたライフスタイルショップ「green&books桜の棚」をオープンしました。結婚・出産を経て、たかはしさんがどうして花の道に進むことになったのか、お話をうかがいます。

──花のお仕事を選んだきっかけは何ですか?

たかはしさわこさん(以下、たかはし):大学卒業後、銀行系のコンピューター会社に就職はしたのですが、付き合っていた人との結婚が決まり、1年で会社を辞めたんです。結婚式までの間、時間があったので、バイトでもしようかな、と探していたところ、御茶ノ水のホテルでフローリストを募集していました。母が生け花の先生をしていたので、子どものころから花の世界は身近にあり、ブーケが作れたらいいなと軽い気持ちで応募したんです。母の仕事を聞いた上司は、「じゃあ花の名前はわかるよね」と未経験の私を採用してくれました。

フローリストの仕事はロビーなどに飾るディスプレイ用の花を作るのが専門。当時はバブル期だったので、100人とか200人のパーティ用の花の依頼が毎日どんどん入っていましたね。バラの棘を抜くだけのベテランスタッフがいるんですよ、すごい世界だなって感動して。

──まさにプロフェッショナルですね。

たかはし:会社勤めの時は、全部受け身で教えてもらうことばかりでしたが、ホテルは時間との戦い。フローリストがエレベーターを使えるのは何時から何時までと決まっている。今自分にできることは何なのか、瞬時に判断できないと仕事を任せてもらえません。

ホテルのラウンジにはテーブルが50卓ぐらいあって、毎朝そこにある小さなシルバーの一輪挿しに赤いバラを生けるんです。簡単そうな作業だけど、これがすごく難しい。同じバラでもみんな真っ直ぐじゃないですよね。先輩について作業していくのですが、素人にもわかるくらい、私がやったのと先輩がやったのとでは、全然違う。チーフがすごく人を育てるのが上手い方で、今でもこの時の経験が生きています。

専業主婦からフラワーデザイナーの道へ

──フローリストのアルバイトはどれくらい続けたのですか?

たかはし:だいたい1年くらいです。結婚式をその年の5月に挙げることが決まっていて、4月いっぱいで辞めるつもりでしたが、3月に弟が亡くなったので、そのままバイトも辞めてしまいました……相模原に大雪が降って停電した次の日、弟を起こしに行ったら、亡くなっていました。死因は一酸化中毒。蝋燭を持って部屋にこもっていたんです。

式を延期しようかと思ったけど、すでに招待状も出していたので、とにかく結婚式を挙げました。

──そんななか、式を挙げないといけない……辛いですね。

たかはし:夫は実家の新潟で就職していたんです。ずっと遠距離恋愛をしていて、夫の両親も早く嫁に来てほしいという思いがあって……初めて親元を離れました。けれども、弟の死を受け止められず精神のバランスを崩した母が心配で、毎月相模原に帰っていました。夕飯の時間になっても、電気もつけないし何の用意もしない……あんなに気の強い母が弱っているのを目の当たりにして、離婚して実家に戻ってこようと決意しました。

「今ならお互い若いし、再出発もできる。別れましょう」と、夫に言うと、「僕も東京で新しい仕事に挑戦したい」と言い出したんです。お義母さんは大反対でしたが、お義父さんが背中を押してくれて、結婚して1年で、夫婦二人で相模原に戻ってきました。それからすぐに妊娠し、26歳で長女が誕生しました。

──まさに激動の20代ですね。花の道に再び進もうと思われたのはいつですか?

たかはし:娘が2歳を過ぎたころ、実家を建て直して両親と同居することにしました。そろそろ自分のこれからのことも考えたいなと思っていて。母は体調を壊し気味で、また娘の子育てもあるので、規則正しい会社員の仕事は無理だと感じていました。自分が長く続けられる仕事は何だろうと模索していたら、やっぱり花の仕事がしたいと思ったんです。御茶ノ水のあの日々が忘れられなくて。

母が和なら、私は洋の道に進もうと決めました。母へのちょっとした反抗心ですかね(笑)。花の仕事につくには何か後ろ盾がないとダメだと思い、それなら名の知れたスクールに通おうと。ちょうど日比谷花壇が運営するスクール(ヒビヤフラワーアカデミー、現在直営校は閉校)が表参道にオープンしたころだったんです。夫を説得して、29歳で入学しました。3年間のコースでしたが、通い始めて1年で母親がくも膜下出血で倒れてしまい、介護もあってスクールは1年留年して4年で卒業しました。

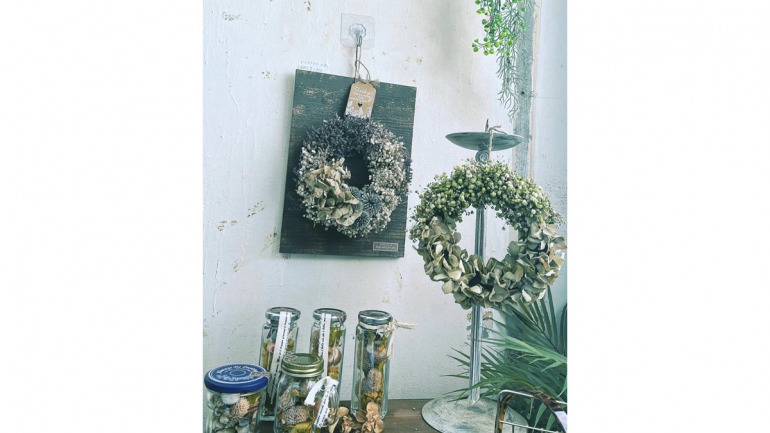

たかはしさんが店主を務める「green&books 桜の棚」では真夏以外は生花も販売している。

たかはしさんが店主を務める「green&books 桜の棚」では真夏以外は生花も販売している。

塾講師とフラワーアレンジメントレッスンと介護の日々

──スクールを卒業後は、どのような仕事をされたのですか。

たかはし:相模原市の相武台団地で友人が寺小屋みたいな塾をやっていて、スクールに入る前からその友人と中学生に国語と英語などを教えていました。スクールを卒業後、昼間の塾がないときにその部屋を借りて、PTAのお母さんたちを相手にフラワーアレンジメントのレッスンなど、単発でちょこちょこやらせてもらいました。

ある日、ママさんバレーのチームメイト5、6人が花を習いたいと来てくれて、単発のつもりで引き受けたら「先生、次はいつですか」と言ったんです。「つまりこれって教室なんだ!」と感激して。それからそのママさんたちが、どんどん友達を連れてきてくれました。人数が増えたので団地の部屋では手狭になって、公民館でやるように。地域情報誌にも載ったりして、どんどん輪が拡がって今に至ります。当時からずっと通い続けてくれている生徒さんもいますよ。

──教室を始めた当初、苦労したことなどはありますか?

たかはし:最初のうち、花は花屋さんで買ったり、自宅の庭で摘んだりしてなんとか賄っていたのですが、レッスンの回数が増えたり、規模が大きくなったりで、花の仕入れがだんだん大変になってきました。花資材の問屋さんとの取引が決定してからは、花だけでなく、器なども仕入れ価格で購入でき、すごく楽になりました。

またレッスン料の設定にも苦心しました。生徒さんは主婦が多いから、そんなに高くはできない。最初は一回につき2500円をいただいていました。花と器、そしてレッスン後のお茶・お菓子代です。今は生花コースは1回につき3000円でやらせていただいています。生花は値段が変動します。そしてロットで仕入れないといけない。例えば10本仕入れたら8本は使い切りたいけれど、生徒さんが5人しか来ない日もある。日持ちがしないから、それだけロスが増えるんです。どうしたら花でビジネスができるんだろうと結構悩んで、そこで初めて大学で学んだ流通マネジメントの知識が生かされました。

──お母様の介護はその後、大変でしたか?

たかはし:くも膜下出血で倒れてから、母は認知症のような症状になったんです。昼間は介護で、フラワーデザインの仕事はなかなか入れられない。そしてじつは夫も同じころ、腎臓がんが発覚して……。夫の足の付け根に、大きなできものができていたんですね。なんだか心がざわついて、病院に行かせたら、紹介状をもらって帰ってきたんです。近辺にあるいちばん大きな病院に行けと言われて行ったら「今日入院して今日手術する」と夫から電話があって。腎臓に4センチくらいの影がある、もし悪性だったら他に転移している可能性があるから、とりあえず大きいものは取りましょう、と医者に言われました。病理検査したらやはり悪性腫瘍で、ステージ4。そこから、怒涛の抗癌剤治療がスタート。半年ぐらいかかりましたね。

夫は18キロぐらい痩せましたが、見事に生還。その病院に父と母、そして夫が同時にお世話になったという時期があったんです。母は倒れてから6年後、64歳で亡くなりました。

「green&books 桜の棚」店内。ディスプレイ台になっているエリザベス様式の鏡台は、たかはしさんのお母様の遺品。

「green&books 桜の棚」店内。ディスプレイ台になっているエリザベス様式の鏡台は、たかはしさんのお母様の遺品。

***

自身の結婚、出産、子育てばかりでなく、弟の急死、親の介護、夫の闘病……家族を支えながら、念願の花の仕事に就いた、たかはしさん。後編では、「相武台団地商店街 グリーンラウンジ・プロジェクト」に挑戦した経緯、店主としてのお仕事についてお話をうかがいます。

たかはしさんが店主をつとめるライフスタイルショップ「green&books 桜の棚」

植物、本だけでなく、雑貨、used品も扱っている。また花束などフラワーギフトも注文できる(予約制)。

〒252-0323神奈川県相模原市南区相武台団地2丁目3−5

営業時間:10:30~17:30・火曜定休

桜の棚HP

桜の棚インスタグラム

たかはしさんの展覧会&ワークショップ

11/8(金)~10(日)、東京・中目黒ギャラリー燦にて、書家の甘雨さんとの二人展 『黒と翠 Kuro to Sui』を開催。書と植物のコラボワークショップも楽しめる。

たかはしさわこインスタグラム

取材・文/国松 薫