「3年・3割」―。新入社員が就職後3年以内に離職する割合を指す。厚生労働省が昨年発表した、新入社員の就職後3年以内離職率は32.3%(※)と、「3年で3割が辞める」傾向は長らく続いている。近年の売り手市場も追い風となり、就職後の早い段階から、自身のスキルアップや成長環境を求め、転職を視野に入れたキャリア選択をする若手が増えていることも考えられる。

一方、ライフステージの変化などに柔軟に対応しながら、中長期的なキャリア設計を考えるからこそ、「1社で長く働きたい」と望む若手も少なくないのではないだろうか。

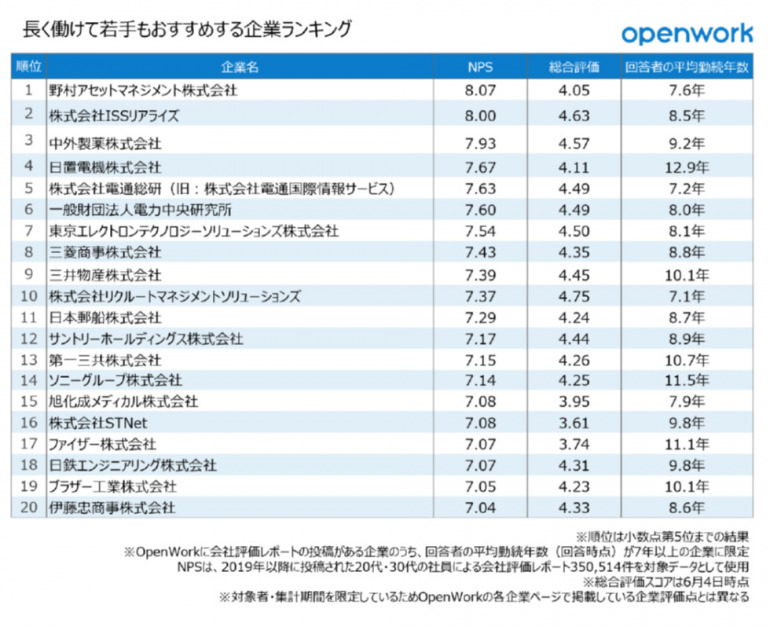

OpenWork働きがい研究所はこのほど、社員と元社員の声を共有する企業口コミサイト「OpenWork」に投稿された社員クチコミから、回答者の平均勤続年数が7年以上の企業に限定し、20~30代社員からのネットプロモータースコア(NPS、「親しい友人や家族にその企業をどの程度勧めたいと思うか」を0~10点の11段階で評価)が高い企業を調査。その結果を「長く働けて若手もおすすめする企業ランキング」として発表した。

(※)厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)より

(※)厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)より

TOP20には日系企業がずらり。上位企業に共通する「若手が手を挙げやすい」環境

回答者の平均勤続年数が7年以上の企業に限定し集計した本ランキング。20~30代の社員からの「おすすめ度」が高い20社には、多くの日系企業がランクインした。

ランクイン企業に寄せられたクチコミからは、社員の長期的なキャリア開発を前提とした社内研修や社員教育が充実していることを挙げる声が多く見られた。日系企業で従来導入されてきた、終身雇用などを前提とした雇用慣行が影響していることが考えられる。

また、クチコミからは「若手でも意見を言える」「手を挙げればやらせてもらえる」といった、若手社員の積極性を伸ばす組織風土もうかがえた。若手社員が自社を「おすすめする」背景には、ただ長く働けるだけでなく、こうした成長を促す機会や環境があると言えそうだ。

■ランクイン企業の社員がOpenWorkに投稿した、組織風土に関するクチコミ

「運用部の若手は基本的にメインのポートフォリオマネージャーのアシスタントとして運用に携わることになるが、若手の意見であっても説得力があれば戦略に反映され、それが収益を生む瞬間には非常に喜び

を感じる。(運用部、男性、野村アセットマネジメント)」

「マーケティングから訪問、提案、見積、価格設定、調達先選定までを一貫で営業が担当できるので『自分で作った仕事』と誇りを持って言えるだけの働きがいがある。『若手が成長できる』というのはここにある。(営業、男性、ISSリアライズ)」

「自己成長につながるコンテンツは非常に多くあり、スキマ時間を用いて自己研鑽に勤しむことができる。キャリア開発についても、部署間の人材交流が多く行われており、公募制度などもある。自分が目指

す部署やポジションにつくためにはどのようなスキルが必要なのか、どのようなことを学べば良いのかわかるようなシステムも整備されている。(営業、男性、中外製薬)」

「若手であっても自分のアイディアを発信しチャレンジできる雰囲気がある。また、新入社員研修、入社後2年間のマンツーマン研修、入社○年目研修、他部門での研修、ミドル研修など、キャリアステップに

あった研修が充実しており、会社として社員の成長をきちんと考え後押ししてくれていると感じる。(事務、女性、日置電機)」

「手を挙げれば色々やらせてもらえる環境かと思います。会社の事業内容と自分のやりたいことがフィットしている人にはかなり働きやすい環境なのではと思います。業務負荷や残業時間に比べて給料も良いた

め、中途採用者から『ISIDから転職する理由がない』とよく耳にしました。社内の風通しはよく、自分の意見を発言しやすい環境かと思います。(コンサルタント、男性、電通総研)」

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE