“偉大なプロセスの第一歩”その意味とは

同時に、「LignoSat」の製作は進行している。名称は「リグノステラプロジェクト」だ。“リグノ”はラテン語で木、“ステラ”は星、“木の星プロジェクト”である。

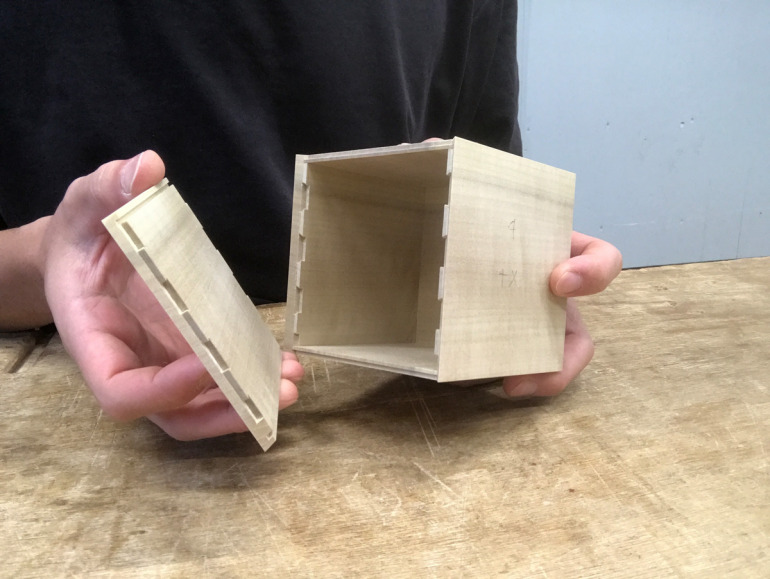

キューブ型の人工衛星は10cm×10cm×11.35cm。その大きさは、NASAが決めたレギュレーションに沿っている。ISSの放出機にセットされ、宇宙空間に放出される時に、きちんと納まるのがそのサイズなのだ。苅谷は言う。

「お金を払えば中国のロケットで宇宙に運び、放出することも可能かもしれません。でも、今回のプロジェクトはNASA、JAXAの公式な手続きを踏襲した上で、ISSを経由して宇宙に放出することを目的としています。NASAのお墨付きを得ることで、将来大きなプロジェクトへの参加も可能になります。世界初の木造の小さな人工衛星が、偉大なプロセスの第一歩になるというイメージをスタッフは抱いています」

伝統技法「留め形隠し蟻組接ぎ」

今回、高度400kmの宇宙空間に放出され、軌道の木造人工衛星は、地球を90分で周回する。45分ごとに夜と昼を経験し、温度差は昼100℃、夜マイナス100℃。極端な温度変化による木材の伸び縮みや、電子基盤が詰まった内部の構造に与える影響等の測定が、そのミッションだ。

さて、過酷な環境に耐える木造衛星はどのように作られたのか。

「木材より金属のほうが、熱膨張は大きい。ネジで木材を止めてしまうと、損傷の可能性がある」

「接着剤を使うと、宇宙空間で変なガスが出るかもしれない」

「打ち上げのときの震動で、壊れたり外れたりしないように、きっちり箱型にしなければ」

「メンテナンスのときは、簡単に外せるようにしたい」

話し合いの末に、伝統工芸の技法を採用することでスタッフは一致した。プロジェクトの中心メンバーの一人、京大大学院農学研究科の仲村匡司教授が、かねてより親交のある黒田工房の技術者に相談。

「『下町ロケット』の木工編を目指して」と、工房の技術者は「留め形隠し蟻組接ぎ」という伝統技法を用いて、木と木を組み合わせ、木造人工衛星のキューブ型を仕上げていく。

日本人にしかできないかもしれない

苅谷健司は言う。

「『留め形蟻組接ぎ』自体は建築業界に昔からある技法ですが、あそこまで板を薄く削って接いでいくのは、相当な腕がないと無理ですね。日本人しかできない技法かもしれません」

日本の伝統技法を駆使して、次々に起こる難問を乗り越え、世界初の木造人工衛星を完成させる逸話は、明日アップする後編で詳しく語る。

取材・文/根岸康雄

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE