「ビジネスパーソンに忍び寄る身近な病たち、働き盛り世代が知っておくべき健康寿命を延ばす術とは」シリーズ。今回はパーキンソン病である。昨年秋、公開されたパーキンソン病を扱った映画、『いまダンスをするのは誰だ?』。注目され話題となった作品だ。

若年性パーキンソン病と診断された40代後半のビジネスパーソンは、事実を受け入れられず、職場の同僚や不仲な家族も離れて孤独を抱える。そんな中、同じ病の人が集う自助グループで、人とのふれあいの大切さを痛感。やがて自助グループで知ったダンスを通して、周囲との関係を修復していくストーリーだ。主人公のシンガーソングライターが、実際にパーキンソン病であることも話題になった。

前編はこちら

オンとオフの落差の緩和

パーキンソン病は40代、50代、特に65歳以上に多い。高齢化が進む今日、患者は1000人中2名ほどと考えられる。手足が震えたり日常的な動作の緩慢。とっさに身体が動かず転びやすい。疲れやすい。意思とは関係なく体が勝手に動く等、病状が進むと日常生活にかなり支障をきたす。

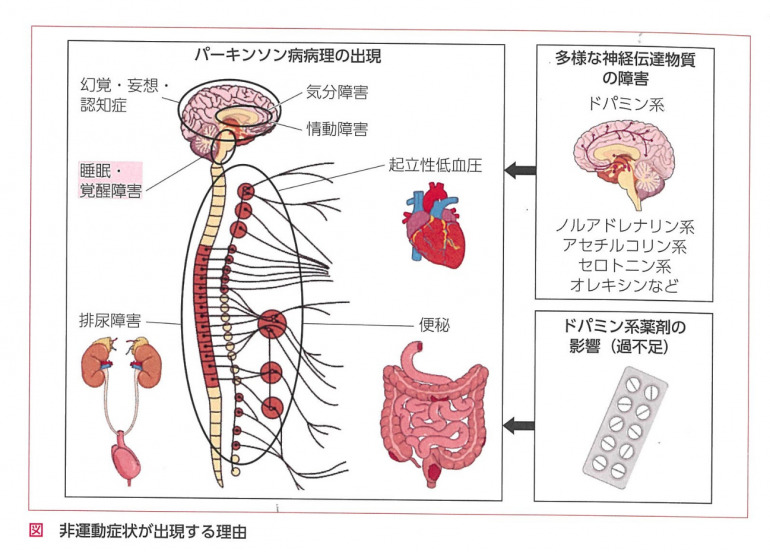

脳内のドパミンの不足が発病の原因だが、根本原因はアルファ(α)シヌクレインというたんぱく質の蓄積。だが、根本原因を治療する方法はない。脳内のドパミン不足を薬で補充することが主な治療となる。

パーキンソン病の症状を劇的に抑える薬はある。だが、使い続けると効果は徐々に短くなり、薬が効いているオンと、切れたオフの身体の状態が極端になっていく。さらに薬の副作用としての依存症。抑うつや不安等を生じる病でもある。

オンとオフの落差の緩和のために適した薬の処方をはじめ、医師は諸々の副作用の問題をサポートしていく。

長く患者の人生と付き合っていく

脳の病気には治療法がないものも多い。だが、パーキンソン病は薬もある。治療ができる。「この病気はまだいいほうだ」、今回レクチャーをお願いした国立病院機構、仙台西多賀病院の武田篤院長はこの疾病に取り組んだ当初、そんな感覚があったという。

「“パーキンソン病ですね、薬はこれで”みたいに、若い頃は患者さんに気軽に病気を説明していたところがあって。あるとき、外来で診ていた患者さんが来なくなってしまった。大失敗をやらかしたなぁと、痛感したことがありました」

この病気は奥深い。薬の調節や生活の質の向上のために、ときには20年以上も長く患者の人生と付き合っていく。そのことを徐々に実感して、患者への接し方も変わっていった。「人生設計を大きく変える必要はありません。投げ出さず病気に付き合っていく気持ちで治療しましょう。サポートはしていきますから」と、励ますように、武田篤先生は患者と接している。

電極を埋め込む手術

死に至る病ではないが病気の進行とともに、日常生活に支障をきたすようになる。映画『いまダンスをするのは誰だ?』ではパーキンソン病を患った主人公が、職場で疾病をカミングアウトできず、苦悩するシーンが描かれている。働き盛りの世代は病気を公言することで、取り組んでいる仕事から、はずされることを危惧する。

「パーキンソン病と診断されても、初期段階から職場でのカミングアウトを勧めるわけではありません」

治療は薬だけでなく、手術という選択肢もある。深部刺激療法といって、脳の特定の部位に電極を埋め込み、1ボルトから3ボルトぐらいの電気刺激を行う。これにより手の震えを和らげたり、薬の効き目が長続きさせオフの状態を軽減できる。

胃に穴をあけ、腸までチューブを入れて、ポンプで劇的に症状を改善させる薬、エルドーパを注入し続ける。これにより脳内のドパミンを補充し続け、エルドーパの効き目が切れないようにする手術等もある。

障害者手帳の取得を勧めて雇用を守る

――なかなか手術には踏み切れない患者さんも多いと思います。

「診断が出た時点で自分ゴールを決めるといい。例えば、当面は健常者と同じように動き働きたいというなら、それに合わせて対処します」

――でも薬を増やすのは…

薬の副作用や、エルドーパを使い続けることで、効き目のオンとオフの時間が徐々に短くなっていき、薬の副作用が増していくことはすでに記した。

「投薬の量を上げれば上げるほど、副作用のリスクは高まりますね。ドパミンの補充はほどよい感じで、慎重にやっていく。薬の副作用で眠気が出て、仕事中に居眠りをして、“お前、何で怠けているんだ!?”と、上司に誤解されることもあります。

一定以上に症状が進行した場合、この病気を隠していることはつらいでしょう。まあ仕事はこのくらいでという気持ちで。僕はよくパーキンソン病の患者さんに、“障害者手帳を取得しましょう。雇用を守りませんか”と、アドバイスをします。障害者手帳があれば、障害者枠で雇用は確保できますから」

孤立への危惧と自助グループへの参加

40代、50代、ときには60代の患者に、武田篤先生は「どんな形でも会社に残れるようにサポートします」と話をする。生活面の援助という意味もあるが、仕事を離れることで患者が孤独に陥ることを先生は危惧している。失業したり離婚したり、この病気で悲惨なケースに陥る患者の多くは、その背景に孤立という問題があると先生は言う。

「孤立は人生をポジティブにとらえにくくなります。特にこの病気は孤立が何よりリスキーですね」

薬とともに“運動”の重要性は前編でも触れたが、孤立を防ぐための自助グループへの参加も、パーキンソン病には有効と先生は言う。

映画『いまダンスをするのは誰だ?』の主人公も、パーキンソン病の患者が集うコミュニティーに参加して本音を明かし、人との触れ合い大切さを痛感させられる。武田篤先生は言う。

「パーキンソン病は急に悪くなる病気ではありません。ゆっくりと進行していくので、じっくりと取り組む。その中で大事なのは生活環境の安定で、特に家族関係の支えは重要です。外来の診察に家族が付き添い、本人の日ごろの様子を伝えてくれると、医療者は対処がしやすい」

ちょっと違う新しい人生が始まる

65歳以上の高齢者に多いこの疾病だが、親がパーキンソン病と診断されるケースも決して珍しくない。そんなときは「運動をするきっかけを作ってあげたり、患者が集うコミュニティーに一緒に参加したり。ご高齢の方には薬、そして運動と自助グループを活用して、健やかな老いを迎えてほしいです。本人が病状の変化について、相談しやすい環境を家族が作ってあげてください」と、武田篤先生はアドバイスをする。

映画の主人公のビジネスパーソンのようにある日、医師からこの病気を告げられることも稀ではない。武田篤先生は言う。

「自分が思っているのとちょっと違う人生になるかもしれない。何かしらのハンディキャップを持ちますが、それを楽しむくらいの感じで。また、ちょっと違う新しい人生が始まると考えたらいいと思います」

根本原因を断つ研究も進む

αシヌクレインというたんぱく質の蓄積が、ドパミンの不足を促し、パーキンソン病の発病につながる。現在、αシヌクレインを取り除く薬はない。主な治療はドパミンの補充という対処療法だが、

「例えば認知症治療の抗体医薬として有名なレカネマブは、認知症の原因であるアミロイドβ取り除くと考えられています。同じようにパーキンソン病の根本原因となるαシヌクレインの蓄積を止める。そんな新薬の研究は確実に進んでいます」

パーキンソン病の完治――、近い将来、そんな夢の薬が登場する。期待を抱いても良さそうなのだ。

取材・文/根岸康雄

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE