今回の「リーダーはつらいよ」は、麹にまつわる物語である。食品発酵に有効な麹は微生物を繁殖させたもので、日本酒、味噌、漬物、焼酎、醤油等を製造する際には必ず必要だ。古くから日本の食になくてはならないものである。

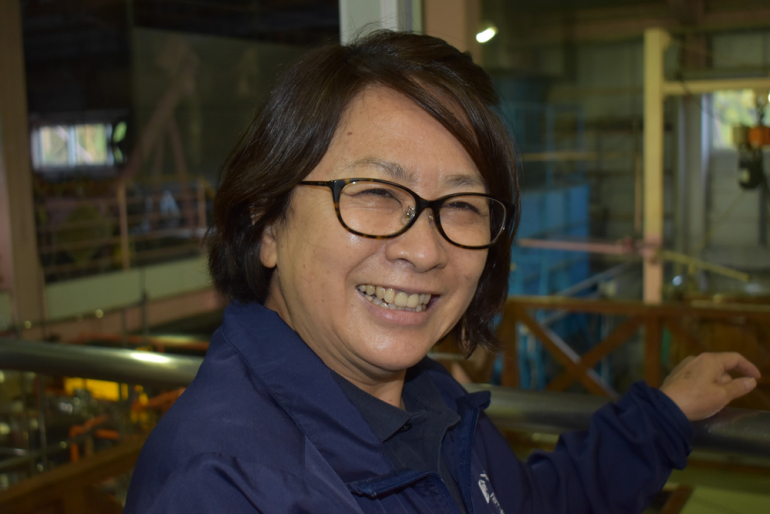

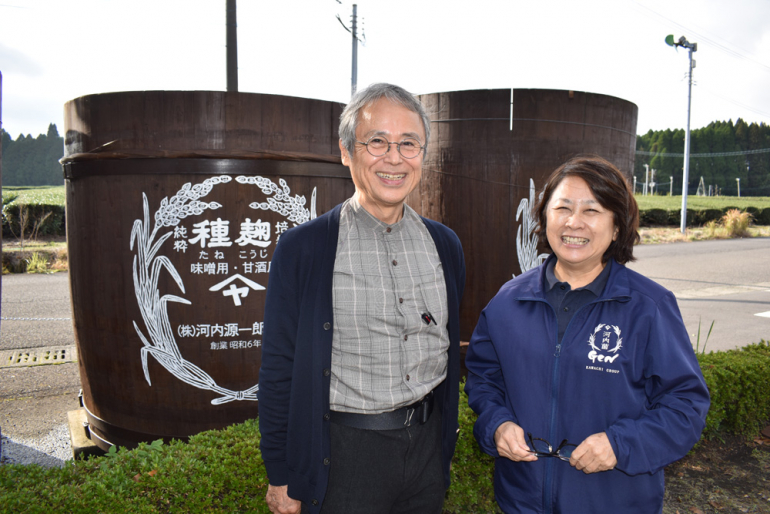

株式会社河内源一郎商店グループ3社の代表を務める山元紀子さん(63)。100年以上の歴史がある河内源一郎商店は、国内に5社しかない麹の元、種麹を製造・販売する会社で、日本中の焼酎メーカーの約8割に種麹を供給している。酒好きには馴染み深い会社なのだ。

麹造りを中心に、紀子さんの夫で3代目の正博さんが、鹿児島県霧島市の空港に隣接する観光施設等に事業を拡張。頭を下げられない夫の性格から、社長の座を引き継いだ紀子さんが売上げを飛躍させたのだが。その陰には壮烈な親子ケンカと、一か八かの大勝負の物語があったのだ。

河内源一郎という人

そもそも話は100年以上、昔にさかのぼる。河内源一郎という大蔵省の技官が鹿児島税務局に赴任して、製造指導をおこなった際、焼酎醸造の歩留まりの悪さに着目した。当時使用していた黄麹は暑さに弱く、醸造の過程で失敗し酢になってしまうものが多かった。そこで河内は鹿児島より暑い沖縄で醸造される泡盛に目を付けた。泡盛に使われていた黒麹を純粋分離し、河内黒麹を作ったのは明治末。それを改良して扱いやすい河内白麹を開発したのは大正13年。昭和7年に税務局を退職し、鹿児島市内に種麹屋を開業する。

娘婿の2代目は酒造メーカーの杜氏によって、麹の培養にばらつきが出すのを是正するため、自動製麹装置を自ら開発。その2代目が面接官として、短大の栄養食物学科を卒業した紀子を採用。河内源一郎商店に就職した彼女は、研究室に配属される。研究室の社員は二人のみで、室長は東大農学部大学院の微生物研究室を修了し、家業に取り組む社長の息子の正博だった。

種麹屋の3代目と結婚

「短大出の私に英語の論文を手渡して、“これを読んでおけ”って。驚きましたよ。当時から主人は研究が大好きで、例えば“大豆の皮が付いたものと外したものでは、味噌の味はどう変わるかね”と、試したり」

当時は焼酎メーカーの社長たちが、しょっちゅう店に出入りしていた。

「俺んとこの焼酎はどうかね」

「香りがいいね」

「俺のとこは?」

「これは失敗だな」

とか、2代目は焼酎の酒造メーカーに焼酎の味をアドバイスしていた。

麹はデリケートだ。温度と湿度に影響される。種麹の味が異なると、各焼酎メーカーの味に影響する。当時、麹菌を担当していた紀子は、帰宅しても麹が心配になり夜中、研究室に戻って麹を確認することもよくあった。「仕事熱心だ、家業に向いている」と、2代目のお眼鏡にかなった面もあったのだろう。紀子は22歳で正博と結婚。子供も授かり、専業主婦として義父と夫は家業を盛り上げ、順風満帆に思えた昭和の終わりの頃だった。思わぬアクシデントが河内源一郎商店に巻き起こる。

「俺の言うことが聞けないなら出ていけ!!」

発端は廃業寸前だった鹿児島の錦灘酒造というメーカーを2代目が買収し、酒造業に乗り出したことが大きかった。それまで稼業を守る立場で、新しいことをやろうとする息子を心配し、止めることが多かった2代目だが、酒造メーカーに焼酎の味のアドバイスを欠かさなかったり、お酒に関して造詣が深い。酒造メーカーの立ち上げは2代目の夢だったのだろう。

だが、知名度もないブランドは大赤字だった。おまけに種麹屋が焼酎そのものに手を出したことで、酒造メーカーの反感も買った。

息子の正博は、酒造メーカーに異議を唱えていた。

「ブランドを立ち上げなくても、酒造のメーカーに卸す酒を造ればいいじゃないか」

種麹屋として九州だけでも、126社の酒造メーカーと取引がある。焼酎ブームの兆しが感じられる時代だった。焼酎の生産量は伸びる。受注生産のニーズはあるし信用もある。だが、2代目は自社ブランドの焼酎にこだわりがあった。

お互いに頭を下げることができない親子である。こうなると親子げんかは悪化の一途をたどり、正博の子供の教育の問題も絡んでついに、「オレの言うことが聞けないんだったら、出ていけ!!」となった。

「社長、空港のそばで観光事業」

「偉そうなことを言って、やれるもんなら錦灘酒造をやってみろ!!」

正博は河内源一郎商店をクビになり、酒造会社を押し付けられ、さらに錦灘酒造の使用料まで要求される事態となった。紀子も正博とともに河内源一郎商店を追い出されたが、子育ての真っ最中の彼女は、親子げんかをただ傍観するしかなかった。

もとより2代目に頭を下げ、詫びを入れる気持ちなど正博には毛頭ない。だが、半ば押し付けられ、経営を任された錦灘酒造は倒産寸前の赤字会社だ。生き残るためにはどうするか。

「社長、これからは観光ですよ」

そう言いだしたのは、錦灘酒造の当時の専務だった。専務の兄が観光業を営んでいた関係からの発想だった。

「鹿児島空港のそばに、焼酎の観光工場を作りましょう」

種麹屋の3代目として、跡を継ぐべく微生物の研究に没頭していた正博だが、ひょんなことから赤字の酒造会社の経営に携わることになった。人生の大転機だが、その上に観光業とは傍目に見ても、話が飛躍しすぎている。だが、専務に半ば強引に促され、正博は億を超える銀行からの借入金の書類に判を押す。

ところがだ。観光業を提案し、借入金の書類に判を押させた専務は、これは間違いなく失敗すると見切りをつけたのだろう。他の従業員とともに、錦灘酒造を辞めてしまうのである。

残されたのは紀子と正博、従業員1人の3人だけ。そんなある日、

「お前、今日から専務ね」

正博は妻の紀子に告げた。専務は辞めてしまった。会社のメンバーは3人。自分が専務に就くしかない。これからは借金をする時も連帯保証人だ、事業に本腰を入れるしかない。専業主婦をかなぐり捨て、紀子は決意を新たした。

正博は頭を下げるのと泣きを入れるのが何より嫌いな男である。捲土重来を誓い、集客等のシミュレーションや、いろんなデータを集めた。彼の作成したぶ厚い資料は、観光でやれると応えている。さて――

明日公開の後編は、種麹屋を中心に観光事業に打って出る夫婦の物語である。

取材・文/根岸康雄

http://根岸康雄.yokohama

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE