目次

多くの文学作品などに登場する『不如帰』の読み方を知っていますか?不如帰の正しい読み方や漢字の由来について紹介します。多数ある不如帰以外の表記や不如帰がタイトルの小説や映画にも触れるので、この機会に不如帰についての知識をより深めましょう。

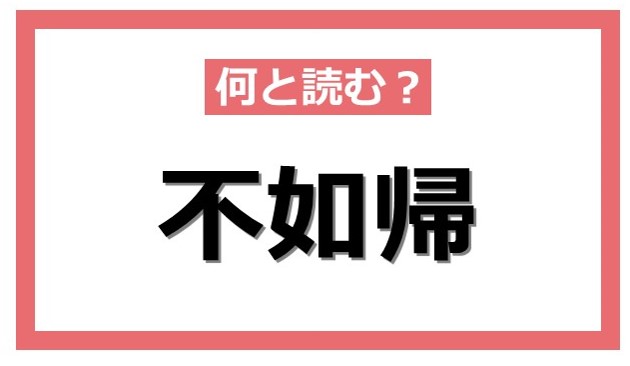

不如帰は何と読む?

読み方が分からない人もいるかもしれませんが、不如帰は日本人になじみ深い鳥の名前です。不如帰の読み方やどのような鳥なのかを紹介します。

読みは「ホトトギス」、多様な表記の一つ

不如帰は『ホトトギス』と読みます。当て字であるため、知らないと正しく読めないことが多いでしょう。『ふじょき』と読むこともあります。

ホトトギスは、別の漢字表記ではないかと思う人もいるでしょう。実は、ホトトギスには複数の漢字表記があるのです。代表的なものは、『時鳥』『子規』『杜鵑』『郭公』『杜魂』『蜀魂』などになります。

不如帰はどのような鳥?

ホトトギスは、全長が28cmほどの夏鳥です。中国・インド・アフリカなど広範囲に生息していますが、5月ごろになると日本に渡来します。

頭部から背中にかけては少し青みがかった濃い灰色で、胸部から腹部にかけては白色です。胸部と腹部の黒い横しまや目の周りの黄色いアイリングが特徴です。『かっこう』とよく似た体形や色彩をしていることでも知られています。

ホトトギスは、ウグイスが生息している森林やその周辺の草木が生い茂っているやぶなどで見られます。巣を作らず、ウグイスの巣に卵を産み、育ててもらう『托卵』という習性があるためです。秋ごろになり繁殖を終えると、日本を離れて越冬のため南に向かいます。

俳句や短歌にも数多く登場

不如帰は万葉集にも登場するほか、数多くの俳句や短歌に用いられています。具体的にどのように使われているのか見ていきましょう。

初夏の季語

初夏に日本に渡来してくるホトトギスは、古くから初夏の風物詩として捉えられていました。そのため、初夏の季語として数多くの俳句や短歌に登場しています。

江戸時代の俳人である山口素堂の句に、『目には青葉 山ほととぎす 初鰹』があります。江戸の人々が、初夏を感じていた物を詠んだ句です。初夏のみずみずしい木々を眺め、ホトトギスの鳴き声を聞きながら、旬のカツオを堪能していたのかもしれません。

万葉集に収められている歌に、『鶯の生卵の中に霍公鳥 独り生れて 己が父に 似ては鳴かず 己が母に 似ては鳴かず…』という一文があります。霍公鳥は、ホトトギスの漢字表記の一つです。托卵のため、誕生したヒナが父母のようには鳴かない様子を詠んでいます。

戦国三英傑の句で有名

数えきれないほどの文学作品に登場するホトトギスですが、広く知られているのが戦国三英傑を詠んだ三つの句でしょう。

- 織田信長:鳴かぬなら 殺してしまえ ホトトギス

- 豊臣秀吉:鳴かぬなら 鳴かせてみせよう ホトトギス

- 徳川家康:鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス

三英傑それぞれの人間性や天下統一への戦略の特徴を表現しています。短気で残忍な信長、努力家で要領がいい秀吉、保守的で忍耐強い家康というのがイメージでしょう。

これらの句は、平戸藩第9代目藩主である松浦静山の随筆『甲子夜話(かっしやわ)』に出てきます。20年間にわたり書き続けられた278巻もある『甲子夜話』は、江戸時代を代表する随筆の一つです。

不如帰と書くのは縁起がよくない?

中国の故事に由来がある不如帰は、縁起がよくないといわれることもあります。どのような由来があるのでしょうか?

中国の故事に由来がある不如帰は、縁起がよくないといわれることもあります。どのような由来があるのでしょうか?

表記は中国の故事に由来

不如帰は、『帰るに如しかず(かえりたい)』という意味で、中国の故事に由来があります。

古代中国の蜀の望帝・杜宇が、家来の妻と不貞を働いたために退位させられます。望帝は不徳を恥じ国を逃れたものの、その後復位を望みますが叶わずに亡くなり、ホトトギスに姿を変えて『不如帰(かえりたい)』と泣いたというのがストーリーです。

国に帰りたいけれど帰れなかった望帝の悲しく不幸な人生が、縁起がよくないとされる理由の一つです。盛唐以降の漢詩にはホトトギスが頻繁に登場し、望郷の念を募らせる鳥として詠まれています。

独特な鳴き声が不吉とされる場合も

ホトトギスの鳴き声は、『テッペンカケタカ』や『トッキョキョカキョク』などと表現されることがあり、鋭くせわしないのが特徴です。大きな声で激しく鳴くことが多いため、ホトトギスの鳴き声を真似ると血を吐くといった迷信もありました。

また、ホトトギスの口の中が真っ赤なことも、血を吐くと言われるようになった要因の一つです。

夜間に強烈に鳴き続けることもあり、人々は尋常じゃない様子に恐ろしさを抱くこともあったようです。夜に鳴くことや、鳴き声がするものの姿が見えないことなどから、冥土に通う鳥ともいわれ、縁起が悪いとされる不如帰という表記が当てられたとされています。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE