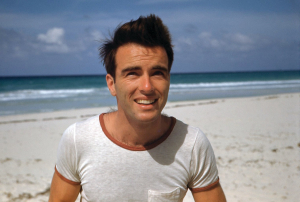

さて、古き良きハリウッドのスターだったモンティーだが、当時のスタジオ・システム、スタジオと契約して与えられる役をこなすという形式を嫌っていた。そうする代わりに1本、1本、自分で選び、反逆児と呼ばれた。

蹴った仕事の中には、『波止場』や『エデンの東』などもあった。ご存知のように両作とも大成功し、前者はマーロン・ブランドにオスカーをもたらし、後者はジェームス・ディーンを世に送りだすこととなった。

モンティーは悔しがるどころか、その結果を誇ったという。確かに、自分には合わないと考え蹴った役に、より適役がいた、自分の判断が正しかった証明とも言える。

自由に選んだのは、役だけではなかった。美人女優と騒がれる一方で、男性との関係も噂された。男性に声をかけたと表すのに、MenではなくYoung Boysという言葉を使った伝記もある。年端のいかない少年を漁ったとミスリードさせるような記述に、当時のホモフォビアがうかがえる。

3月に開催されたBFI(英国映画協会)フレア:ロンドンLGBTQ+映画祭での上映後に、ロバート・クリフト&ヒラリー・デモン監督がQ&Aを行った。このドキュメンタリー映画に関わった親しい人々から要望はなかったか問われ、クリフト監督は「ロレンゾ(・ジェームズ=晩年の看護師)にはセクシュアリティーを暴き立てるようなことはするなと言われたね」と答えた。続いて、デモン監督が「それぞれに、モンティーをこういうふうに記憶してほしいという思いがあるから」と加えた。

その思いに沿ったわけではないだろうが、この映画は何かを暴き立てることも、否定することもしていない。声高なドキュメンタリーではないのだ。悲劇的俳優のイメージを打ち消そうともしていない。それどころか、後年、私生活での苦しさが、スクリーン上にまで出てしまっているようなシーンさえ入れている。

だが、悲劇に収束するだけの物語にはしていない。現代的な考えで俳優業に取り組んでいたことや、茶目っ気のあるパーソナリティーが印象に残る。悲劇のヒーローとして矮小化されていたかもしれないモンティーの、俳優としての功績や人物像が伝わってくる。

「もっと広い見方での叔父の人生が浮かび上がってくるものになれば」というロバート・クリフト監督の願いは、十分に果たされている。

文/山口ゆかり

ロンドン在住フリーランスライター。日本語が読める英在住者のための映画情報サイトを運営。http://eigauk.com

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE