栗崎医師の処置は適切だったか?

・傷口の状態?

一般的に鋭利な刃物による傷は、断面が整って綺麗であり、傷が残りにくい(治りやすい)特徴があります(↔鈍器の場合は、断面が整わず、傷も残りやすい)。

内匠頭が上野介を「後方から切りつけたのか? 前方から切りつけたのか?」諸説あります。時代劇などでは、内匠頭が「この間の遺恨覚えたるか」と後方から声をかけ、上野介が振り返ったところを額に切りつける描写が多いです。

額への第1刃は奇襲であり、「切り口は綺麗な直線か楕円状」、上野介が逃げながらの背中への第2刃は、切っ先もぶれ「切り口は乱れたS字状様」と想像しています。「背中の傷」は(額より)治りが悪かったかもしれません。

・上野介の傷をどう縫合した?

PM2時頃から栗崎医師は、熱湯で傷口を洗い、小さな針と糸を使って、「前額部切創」は6針、「背部切創」は3針縫合しました。縫合の前に「傷口を洗う処置」は、現代医学でも行われている重要な方法です。

・傷の大きさに比べ、「縫合針数」が少ない?

最初に「額の傷を6針」、その後「背中の傷は3針」縫合しています。額の傷は約11cm(約2cm当たり1針)で細かく、背中の傷は約18cm(約6cm当たり1針)で少し緩めに縫ったようです。傷の大きさは背中が大きいのに縫合針数は違いました。

現代なら「局所麻酔」後に縫合しますが、「麻酔」が無い当時は無麻酔です。

上野介は傷と針の痛みにもだえ、周囲が身体の上に乗る、押さえつけるなどしての処置であると考えられます。私も麻酔が出来ない状態の傷に無麻酔で縫合した経験がありますが、傷口が安定せず1針縫うだけでもかなり時間を要しました。

栗崎医師は「顔面は傷が目立たないように注意深く縫った」記録からも、あえて細かく縫い、その縫合技術は現代医学から見ても極めて優れていたと考えます。

・「抜糸」までの日数?

栗崎医師は縫合後約14日間、毎日往診していました。抜糸をいつ行ったか記録がありませんが、栗崎医師自身は「14日で全快した」と考えており、この期間内には済ませていたでしょう。傷の完治後も、吉良家と米沢藩上杉家(実子の養子先)から依頼され、定期的に往診していました。

現代でも顔面の縫合では約5~7日、他の場所でも約10~14日で抜糸をします。

抜糸までの日数もほぼ現代医学と大きな差異はありません。

傷の治りと忠臣蔵討ち入りの成功は関係あり?

受傷日から、1年9か月後に、吉良邸討ち入りが発生しました。「討ち入りまでの期間(上野介の傷の治り具合)」によっては、「忠臣蔵」の様相は違っていたかもしれません。

顔面は血管が多く、小さな傷でも出血しやすい一方、血流が豊富なので、傷が治りやすく、(他の部位に比べ)傷痕は残りにくい特徴があります。

事実、討ち入りに際し「額の傷」は「①傷の治りが早かったこと②討ち入りの際に付いた傷との判別が出来なかった」ようです。

写真も無い時代、討ち入り現場で赤穂義士たちは、額の傷ではなく、「背中の傷」で上野介本人と判断したと伝わります。

「背中」は、腕を動かすなど引っ張られ安静も難しく、現代医学用語での「肥厚性瘢痕(高低差のある傷跡)」になりやすい場所です(他には、肩、前胸部、下腹部に発生しやすい)。

上野介の傷は「肥厚性瘢痕(傷跡が落ち着くまで3年くらい)」だった可能性があります。

今は「傷跡(瘢痕)に対して直角になるようにテープを重ねて貼り圧迫し、高低差を減らす治療法(自宅でご自身が処置する):テープ圧迫法」があり、ケガや手術直後から数年間行うこともあります。

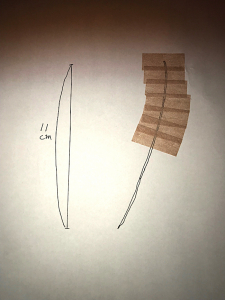

「上野介の額の傷(想定図)」に「テープ圧迫法」を行ってみましょう。

実際の治療では傷全体にテープを貼ります。

<著者作成: “吉良上野介”の額の傷へ「テープ圧迫法」を行う>

<著者作成: “吉良上野介”の額の傷へ「テープ圧迫法」を行う>

受傷から約2年経過後の討ち入りでも、背中の傷はかなり目立ちにくかったでしょう。さらに「肥厚性瘢痕」を治す「テープ圧迫法」を行っていたら、赤穂義士たちは判別出来ず、上野介を逃がしてしまい、忠臣蔵討ち入りは不成功に終わったかもしれません。

「忠臣蔵」では、赤穂義士側に人気があります。一方悪役とされる「吉良上野介」も地元愛知県で、的確な政治を行っていました。「江戸城松之廊下事件」、「吉良邸討ち入り事件」共に、現代となっては事実を知ることは難しいでしょう。

「事件近くにいた医師のカルテ」から、「現代医学が介入する”If忠臣蔵”」を考えてみました。

取材・文/倉田大輔(池袋さくらクリニック 院長)

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE