「40歳過ぎて万年筆を使ってないヤツは子供だな」

エッセイスト&バーマン

島地勝彦さん

1941年生まれ。『週刊プレイボーイ』の編集長として同誌を100万部雑誌に。集英社インターナショナル社長を経て、エッセイスト&バーマン。『お洒落極道』など著書多数。男の趣味の道具を集めた伊勢丹「サロン ド シマジ」をプロデュースし、週末はバーに立つ。

http://www.isetan.co.jp/shimaji2

「万年筆を使いこなして手紙を書かないようじゃ大人じゃないね」

『週刊プレイボーイ』の伝説の元編集長にして作家の島地勝彦さんは、断言する。

「40歳過ぎて万年筆を1本も持っていないヤツがいたら、そいつは子供だな。よく口にするんだけど、40までの男の顔は両親の作品。40過ぎてからの顔はその男自身の責任。自分で自分を磨かなきゃ。誰も磨いてくれないんだから」

島地さんに言わせると、万年筆は自分を磨く格好のツールになるという。

「文明が発達しすぎると、文化が滅びるんだよ。パソコンが楽だ、メールが便利だ、と横着していたら、すぐに自分がダメになってしまう。文化というものは、言い換えれば手間をかけるということ。万年筆は手間がかかるんだけど、だからこそ手紙や礼状には気持ちが込もるし、手間をかけることで人間も磨かれる。横着はもってのほかだね」

島地さんは、20本近い万年筆、すべてのインクの色を変えている。好んで使うのは、パイロットの色彩雫シリーズ。例えばオノト・マグナムは「竹炭」、パーカー・ビッグレッドは「夕焼け」というように、一本一本色を決め、そのインクを使い続ける。

「もちろん手間がかかる。でもインクを吸入していると、それがいいブレークになって、気持ちが落ち着いてくる」

使い続けた万年筆は、やがて体になじんでくる。

「こういう格言がある。『万年筆と女房は他人に貸すな』ってね(笑)。それぐらい繊細だし、大事にしろってことだ」

島地さんは「騙されたと思って、1〜2年、万年筆を使い続けろ」という。

「万年筆を愛用しているヤツの顔はひと目でわかる。顔つきが違うから。本物の大人になりたいなら、いい万年筆を選んで使い続けることだよ。何? 選び方がわからない? だったらサロン ド シマジにおいで。オレが教えてあげよう」

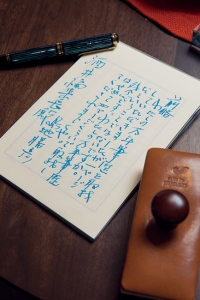

万年筆、シガー、シングルモルト、パイプ……男の趣味に囲まれた〝書斎〟で、島地さんは気持ちよさそうに万年筆を走らせた。

本誌編集長宛に洒落で書いた礼状。「満寿屋」の便箋『FUTOKURO』に『ペリカン・M1000』に螺鈿を張った特注の万年筆で執筆。傍らには「サロン ド シマジ」のブロッター。

文/編集部

※記事内のデータ等については取材時のものです。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE