梅雨といえば雨が続き、ジメジメとうっとうしい季節。しかも空はいつも暗く、気が滅入るばかり。しかし、そんな梅雨も日本の風物詩の一つだ。梅雨は昔から日本人にとって身近なところにあった。そこで梅雨をもっとよく知るための豆知識を紹介する。気になる噂については、現役の気象予報士に聞いた。

■梅雨にまつわる数々の噂は本当なのか?

今回答えてくれた気象予報士は、秋田テレビ「AKTみんなのニュース」気象キャスターの津田 紗矢佳さんだ。

Q.「雷が鳴ると梅雨が明ける」といわれるが本当?

A.一般論として本当です。梅雨の主役「梅雨前線」は二つの性質の違う高気圧の境目です。一つは日本の北にある低温多湿な「オホーツク海高気圧」。もう一つは日本の南にある高温多湿な「太平洋高気圧」です。梅雨前線付近では、北と南からの湿潤な空気がぶつかって上昇気流が発生しており、日本に1か月半もの間、雨を降らせます。

梅雨の始めは、低温多湿なオホーツク海高気圧の勢力が強く、しとしと雨で肌寒い日が続きます。梅雨の終わりになると、夏の高気圧である太平洋高気圧が勢力を増し、雨のもととなる高温多湿な空気が前線に向かって流れ込むため、雷雲が発達しやすいのです。

梅雨末期には雷をともなった土砂降りの雨となるので、『雷が鳴ると梅雨が明ける』といわれます。

Q.同じ梅雨でも、関東と関西では雨の降り方が違うのはなぜ?

A.これもオホーツク海高気圧と太平洋高気圧に関係しています。梅雨にも性格があって、陽性と陰性といわれています。

陽性梅雨:西日本に多いタイプ。強い雨が降ったと思えば晴れの日もある変化の激しい梅雨。

陰性梅雨:東日本や北日本に多いタイプ。気温が低く、弱い雨や曇りの天気が続く梅雨。

東日本と北日本は低温多湿なオホーツク海高気圧の影響が及びやすいため陰性梅雨になりやすく、反対に西日本は高温多湿な太平洋高気圧の影響が及びやすいため陽性梅雨になりやすいとされています。

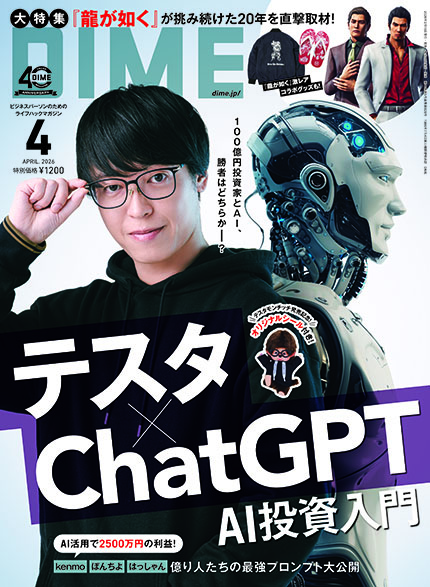

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE