玉川さんは大のお茶好きで、玉露を嗜むのが習慣になっている。そんなお茶にちなんで、今回は茶筒づくりを取材。開化堂の八木隆裕当主の話を通じて、京都の伝統工芸品の神髄に迫る。

【話を伺った人】開化堂の八木隆裕6代目当主

3年間の会社員生活を経て、開化堂に入社。時代のニーズに合わせた商品展開に力を入れ、京都の若手職人と共同で伝統工芸を国内外へ広める活動なども行なっている。

フタをかぶせるだけでスーッとしまる!

京都で150年続く茶筒づくりを取材

玉川 茶筒は木で作られる印象が強く、金属は珍しいように思います。金属製を開発したのは開化堂さんなのですか。

八木 金属製の茶筒は、錫(すず)の塊を繰り抜いて作ったものを、京都の清課堂(1838年創業)さんが開化堂よりも先に販売していました。ただし錫は軟らかい素材なので、薄いものを作るのが難しい。それに対し、文明開化に伴って舶来したブリキ(金属の薄い芯の表面に錫を塗る)を使えばもっと軽くて大きいものができるはずだと、開化堂の初代が思いついたそうです。それから、主に木製の桶などで使われる曲げわっぱの技術を活用し、ブリキの茶筒を作るようになりました。それが、開化堂の始まりです。創業以来、基本製法は150年前と変わりません。曲げわっぱのように金属同士を〝合わせ目〟で組み合わせています。

玉川 取材に先立って開化堂さんの茶筒を手に取ってみたのですが、自重でフタがしまる感覚は見事! 〝合わせ目〟があっても、スーッと落ちていきますね。

八木 そのようにできているのは、開ける時の気持ち良さと、香りが逃げない気密性を追求した結果なのです。開化堂の茶筒のような工芸品は、作り手と使い手が一対一の関係性で作るもの。使い手から話を聞き、それに沿って作り手がかたちにする。僕の代でフタの嵌合(かんごう:かみ合わせ)を少し変えたのはそのためです。ペットボトルのフタに慣れている今の人は、フタの横を持って開けますよね。それに適した嵌合にしました。

玉川 基本的な作り方は150年前と同じでも、時代に合わせた調整を歴代の当主が行なっているのは驚きました。そんな開化堂が150年にわたって続いてきた理由は、どこにあると思いますか?

八木 「あきらめなかった」からだと思います。祖父の代は特に続けるのが大変で、第2次世界大戦中は実質約5年間、全く茶筒を作れなかったそうです。軍部からの要請で金属の供出を迫られ、生計を立てるために薬屋もしていました。

玉川 茶筒づくりとは畑違いの薬屋の仕事がよくできたものですね。

八木 かつてのお茶は薬として飲まれていましたし、お茶と薬の仕事って近いものがあるんです。そんな祖父が戦後に茶筒の製造を再開した矢先には、工場生産の安い茶筒が海外から大量に輸入されるようになりました。それでも、手作業にこだわった茶筒づくりを、祖父は絶対にあきらめなかったのです。

玉川 多分、そこで機械化による大量生産の道を選択していたら、開化堂は生き残れなかったでしょうね。

八木 きっと中国の安価な輸入品に負けていました。変えてはいけないところを意地で守り通し、一方では嵌合を変えるなど時代に合わせた変化もいとわない。その2つを守ってきたからこそ、開化堂を続けてこられたと思います。

〝自分事〟として励まないと伝統を継承することはできない

玉川 うなずける話ですね。幼い頃から家業を継げと言われましたか?

八木 それが全く(笑)。父は自分の代で廃業しようと本気で思ったようです。最近は「(廃業しようと思ったのに)お前のせいで仕事をさせられる」と文句を言われます(苦笑)。父が廃業しようと思ったのも当然の話で、1990年代は伝統工芸にとって厳しい時代でした。父がよく言っていた「見て覚えろ」という、技術を取得する一番手っ取り早い方法を率先して実行できる強い意思と覚悟がなければ、継承してもうまくいかない。それをわかっていたから、父は継げと言わなかったのでしょう。厳しい時代に私は開化堂を継ごうと思わず、免税店で働きました。その時に日本の伝統工芸を正しく理解してくれる海外の人々の存在を知ったことが、今につながっています。

玉川 今は玉露が海外で高く評価されているので、それに関連する茶筒に興味を持つ人が増えているのも当然でしょう。海外からの引き合いは多いですか?

八木 2000年頃から買う人が増え、直営店に来られる7〜8割は外国人です。生産量の7割は輸出し、そのうち3割は直接卸をしています。海外では気密性の高さからコーヒー豆やパスタなどの食品だけでなく、貴金属や時計といった大切なものを入れる容器としても利用されているようです。長年愛用してくれる人も多く、使い込まれた開化堂の商品が、時々修理に戻ってきますよ。なので、今販売している茶筒も例えば100年後に戻ってきて、修理を依頼されるかもしれません。その時に子孫が誇れるように、これからも茶筒づくりに励みたいですね。

パスタ缶やスピーカーも!

自由な発想で展開してきた開化堂の多様な取り組み

開化堂では時代のニーズに合わせて、パスタ缶をはじめとする商品も展開中。パナソニックと京都伝統工芸の継承者が共創したプロジェクトでは、茶筒のスピーカー『響筒』を共同開発して完売に。2016年には「開化堂の応接間」として京都河原町七条に『Kaikado Café』をオープンしている。

今月の取材で理解を深めた茶筒を含む京都の工芸品の今昔

□ 90年代は工芸が下火の時代。〝店じまい〟を検討する老舗も多かった

□ 工芸品に対する外国人の評価は2000年以降に高騰!

□ 今も続く工芸品の老舗は多くの継承者が自発的に行動している

□ 使う人が選ぶ工業製品と違い工芸品は人と一対一で向き合う

今回のまとめ

6代目当主の八木さんは、父や祖父の伝統工芸の技を見て、感じながら、技術を体得したそうです。マニュアル重視やタイパ優先の時代に逆行しているように思えますが、実は言葉よりも効率的かつ正確な伝達方法であり、本物に近づくための正しい手段だという考え方は、とても共感できました。また、製法自体は150年前と全く変えず、それ以外の部分を時代とともに変化させ、用途別の商品を用意し、スピーカーまで作っている。老舗が生き残るヒントのように思えますね。今年の4月から取材を進めていく中で、京都の奥深さに驚かされています。「飛び込んでみたら未知の深海」という印象で、今後どれほど深いところまでたどり着けるのか、ますます楽しみです。

言葉で教わるより手で覚えるほうが

近道ということにとても共感しました

玉川徹さん

テレビ朝日系、朝の情報番組『羽鳥慎一モーニングショー』のレギュラーコメンテーターとしておなじみ。パーソナリティーを務めるレギュラー番組『ラジオのタマカワ』(TOKYO FM / 毎週木曜日11:30 ~13:00)が大好評オンエア中!

取材・文/柿川鮎子 撮影/湯浅立志(Y2)[玉川 徹]、杉原賢紀[静物]

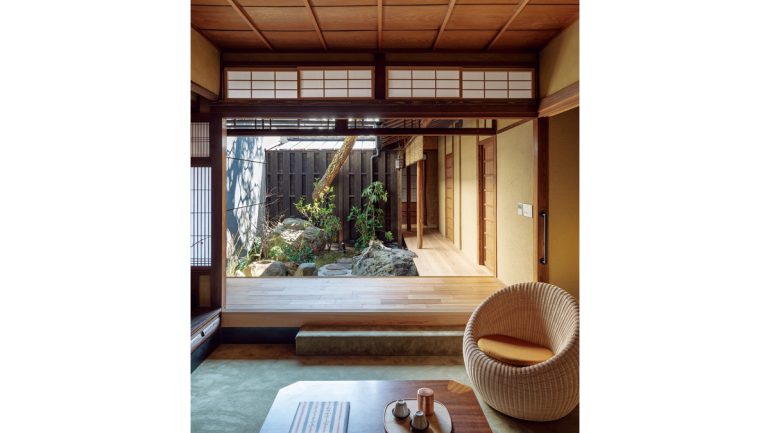

多くの宿泊施設がある京都で求められる差別化戦略とは?京都の最新宿泊事情を玉川徹が直撃!

今回は京都の宿泊事情について旅館・一棟貸切宿の事業を行なうNazunaの渡邊龍一さんと対談。伝統建築を使うなど、今までにないブランディングや、ターゲットマーケテ…

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE