「本当にやりたいこと?」白紙の前での模索だった

A4の何も書いていない紙とペンを持って、カフェテリアのテーブルに向かう。机には、ついでに買ったお菓子。当初、青柳と岡本のブレストは迷走気味だったという。青柳が話す。

「決まっているのは、2023年に発売した『Tamagotchi Uni』より2000円くらい安くしよう、ということだけでした。『Uni』はシリーズ初のWi–Fi搭載機で、たまごっちのメタバース空間『Tamaverse』にアクセスし、期間限定イベントに参加できるなど遊び方の幅は広かったのです。しかし価格が8000円程度になってしまい『手が届きにくい』という声もありました」

また海外販社からは「見た目で興味を引きたい」と望まれていた。玩具は、何か目新しいギミックがなければ売り場で埋もれてしまう。

「そこで注射器があって、たまごっちに刺すと何かが起こるとか、ルーペがついている、といったアイデアを出しました。しかし、どれもまとまりがなく、何度も企画書を書き直しましたね」

通信機能、アニメとのコラボ、リアルイベントの充実、といった進化は今までにも実現していた。これ以上何ができるのか? 困った青柳は、ある日、カフェテリアのテーブルに文字通り「白紙」を置き、岡本に「一度立ち止まって、自分たちが本当にやりたいことを言葉にしてみよう」と提案した。

岡本は青柳の提案に、少し大きな構想を描いてみせた。生き物が大好きで、子どもの頃は鳥や魚を、今はモルモットを飼っている、そんな彼女ならではの思いだった。

「生き物の進化の必然性を取り入れたい、と話したんです。今までは、『こう育てると「まめっち」になって、こう育てると……』といった設定でキャラが育っていきました。でも生き物って実際は、寒い場所だったら毛がふさふさになるとか、暑いところだと体が小柄になるとか、何か理由があって姿が変わりますよね」

斬新な視点だった。開発の現場では数年ごとに「次は? 次は?」と言われるから、こういった根本的な進化が置いていかれることもある。青柳は「生物の多様性」といったトレンドワードにも結びつく、と直感した。

「知りたい」「学びたい」を刺激する進化のアイデア

ここからブレストは盛り上がりはじめた。この案は人間の「知りたい」「学びたい」という〝本能〟を刺激していて、だからこそふたりは「この方向かも?」と思ったのだ。岡本がA4の白紙に、様々な絵を描いていった。「りく」「みず」「そら」というフィールドがあって、「みず」で育てればヒレが、「そら」で育てれば羽が生えてくる。形態の変化には遺伝の要素もあり、キャラの目の形や色は次世代へと引き継がれていく。彼女たちは実際に動物園や水族館に足を運んだり、子ども向けの図鑑を買ったりして、ヒントを探していった。岡本が話す。

「プレイするうちに、ユーザーが『これって実際の生き物みたい!』と気づく要素を加えたかったんです。物事に興味を持ったその先があるって楽しいですよね」

基本となるコンセプトは決まった。ただし、これだけでは弱かった。思わず触りたくなるようなギミックはないものか?

ある日、ふたりは就業時間を終えても家に帰る気になれずにいた。

シリーズを通し、たまごっちのユーザーは「研究員」という設定だ。奇妙で可愛いたまごっちが住むのは「たまごっち星」。彼女たちの頭中に、世界の始まり、研究員、といった設定がぐるぐると回り、話にも出た。今回はビッグバンならぬ「エッグバン」が起こり「にゅーたまごっち星」が誕生する設定だ。始まりのシーンでは、エッグバンの次にカメラがズームするように生物を映し出す──となった瞬間、ピンときた。

「ダイヤルをつけ、これを回すと画面がズームされ、たまごっちが生きる様々なフィールドが映し出されるのはどうか、と思ったんです。宇宙レベルでは星の発展度や景観を観察でき、ズームするとたまごっちが生きる『そら』や『りく』などのフィールドがあって、さらにズームするとうんちを片づけたりしてたまごっちのお世話ができて、もっとズームするとたまごっちの体内の細胞が観察できて病気の治療もできる……」

その時、彼女たちの周囲には何人か残って見守る仲間がいた。そして夜のバンダイ本社に、彼女たちの話を聞いていた仲間から温かい拍手が巻き起こったのである。名案が出る時はこんなものなのかもしれない。

宇宙から細胞まで。ダイヤルで広がる進化体験

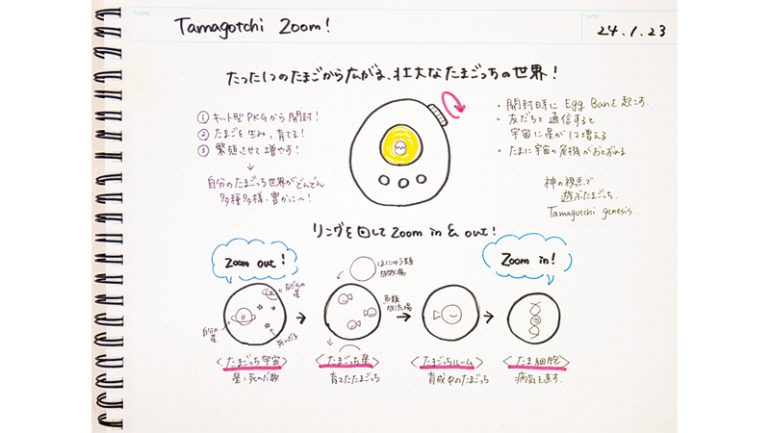

青柳と岡本が開発の際、いろいろ書き込んだスケッチブック。宇宙や進化といった知育要素について書き、開発の鍵となった一枚。

右/ダイヤルを回し、宇宙から細胞までの間を自由に移動できる。

左/2台をドッキングさせる「ツーしん機能」。互いのキャラクターが行き来し、相性がよければブリードして新しいたまごっちが誕生したり、プレゼントをあげることが可能に。

喜怒哀楽の「哀」まで含むたまごっちの役割

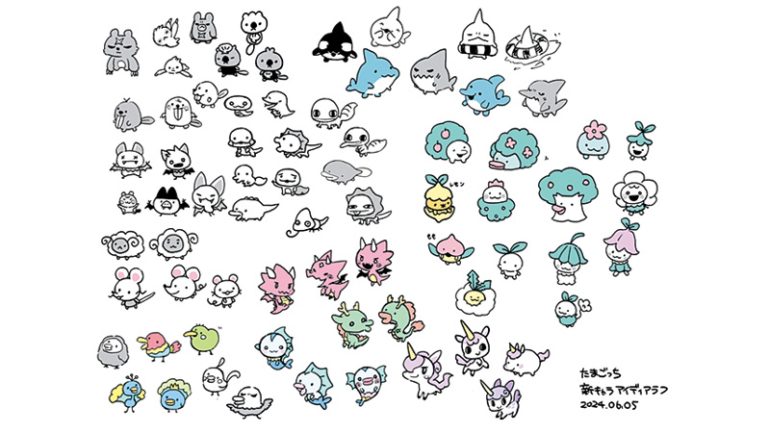

実はここからが大変だった。プロのイラストレーターにキャラを描いてもらい、それが遺伝などによって変わっていく。しかしこの〝多様性〟が仕事の量を爆発的に増やした。青柳が苦笑する。

「50種類を超えるキャラクターが様々な成長を遂げていくのですが、例えば、あるキャラとある目を組み合わせると『目がはみ出てる!』といったことが起こるんです。5万通り以上の姿になる、ということはそれを全部チェックするわけで……」

だが、そんな地道な仕事の中にも、報われる瞬間があった。子どもたちに実際に『Tamagotchi Paradise』を渡し、数週間育ててもらう調査を行なうと、ある子供がキャラの死に「かわいそうで泣いてしまった」と語った。

ここはCTO・辻の言葉を引きたい。

「多くのゲームは〝楽しい〟や〝嬉しい〟に軸足を置いています。でも、たまごっちは〝悲しい〟まで含んでいるんです。だからこそユーザーの心により強く届くのかもしれません」

青柳も岡本も「発売日は忙しすぎて感慨はなかった(笑)」と口を揃えるが、商品は彼女たちの想像以上に売れていった。

中でも岡本が忘れられないのが北米のファンの反応だ。現地で行なわれたイベントに行くと、自作のキーホルダーやケースを持参するファンがいて、岡本を見るや「小学生の頃からずっとたまごっちを育ててきた」と誇らしげに話す。イベントで研究員をイメージした白衣を着てステージに立ち、スクリーンに「細胞から宇宙まで」の世界を映し出すと、会場は拍手と歓声に包まれた。

遊びと学び、出会いと別れ、宇宙と細胞。たまごっちはユーザーに、単純な玩具の楽しさを超えた、映画で出会う感動や、ちょっと早送りの人生のようなものを与えているのかもしれなかった。

辻が話す。

「現代社会ってペットを飼うためのハードルが高いですよね。しかしペットは飼い主に多くのことを教えてくれます。例えば僕も、小さい頃、鳥を飼っていました。死んでしまった時は悲しくて、今思い出してもやり切れません。しかし当時の私を含め、子どもってこんな経験を通し〝命の大切さ〟を体感していくのだと思います。そして今、たまごっちはそんな役割も果たしているのかな、と」

しかもこれに、成長・宇宙・細胞、といったことに興味を持つきっかけにもなる「知育」要素まで加わったのだから強かった。

誕生からおよそ30年。たまごっちは今も「人は何を楽しいと思うか」という難問と向き合い、進化を続けていた。ただし、そこは玩具の開発者。最後に青柳はこんな笑い話も聞かせてくれた。

「ただし、単純に大変なことも多いんですよ。例えば9か国語で説明書をつくったんですが、全部校正が必要で……。うんちという言葉を9か国語で覚えているのは私たちだけかもしれません(笑)」

実在する生き物を参考にキャラ5万種

青柳と岡本が水族館を訪ねた時の写真。この時に体感した世界観は、カラフルなたまごっちのキャラが、空、海、陸へと広がっていく様子(写真下)へと昇華された。

バンダイ『Tamagotchi Paradise』

ヒットをひもとく挑戦者たちの足跡

ブランドの芯があるから大胆な変化も可能になった。たまごっちの進化を支えたポイントは3つ。

POINT 1|人の本能に訴える「お世話する」テーマは不変

POINT 2|ワクワクの原体験をつくるダイヤル機能

POINT 3|「もっと知りたい」と思わせる生物の多様性

取材・文/夏目幸明 撮影/干川 修 編集/髙栁 惠

※本記事内に記載されている商品やサービスの価格は2025年9月30日時点のもので変更になる場合があります。ご了承ください。

平成レトロでブーム再燃!原点回帰した「たまごっち」の最新作が胸アツすぎる理由

いやあ、驚いた。何がって、「たまごっち」の変わらぬ人気ぶりである。 1996年に発売されると、瞬く間に女子高生を中心に大人気となった『バンダイ』のデジタルペット…

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE