JR東日本グループは、グループ経営ビジョン「勇翔2034」に掲げるライフスタイル・トランスフォーメーション(LX)実現に向け、JR上野駅を『文化創造HUB』として位置付け、駅の“つなげる(HUB)”機能を拡張。「文化」を通じて、「ひと」と「まち」・「地域」をつなぎ、新たな価値を創造していく。

そこで2026年春、「Beyond Stations構想」のモデル駅である上野駅に、同社駅最大級のゼロカーボンメディアやショールーミングスペースを新たに整備。『文化創造HUB』の舞台を完成させる。さらに、生活のデバイスに進化する「Suica」機能を活用して、えきまち一体のシームレスな移動・文化体験ができる社会の実装を目指す。

上野駅を『文化創造HUB』へ

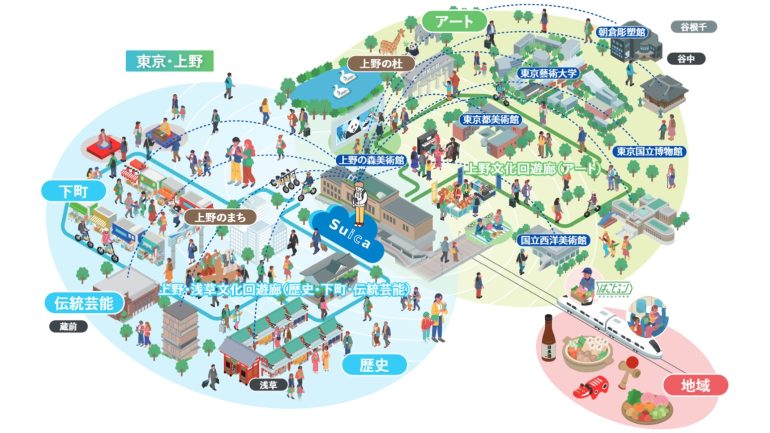

上野駅は、歴史ある街並みや多彩な文化施設が集積する、日本屈指の歴史・文化に触れられるまちの玄関口であるとともに、古くから東京と地域をつなぐ北の玄関口として、重要な役割を担っている。

JR東日本グループは、そんな上野駅を『文化創造HUB』として位置づけ、駅の“つなげる(HUB)”機能を強化することで、世代や国籍を超え、すべての人が心の豊かさを感じられ、駅とまちが一体的かつ持続的に成長できる共創型まちづくりを推進していく。

また、アートと歴史・下町・伝統芸能を特色とするウォーカブルな文化回遊廊を「Suica」機能を活用して形成。駅から「文化体験の創造・魅力発信」と「まちの回遊」の循環を促すことで、えきまち一体のシームレスな移動・文化体験ができる社会の実装を目指す。

さらに、「北の玄関口」として、東北・上信越等地域の魅力を駅から発信することで、観光流動の創出・交流人口拡大につなげていく。

<図1.「文化創造HUB」概念図>

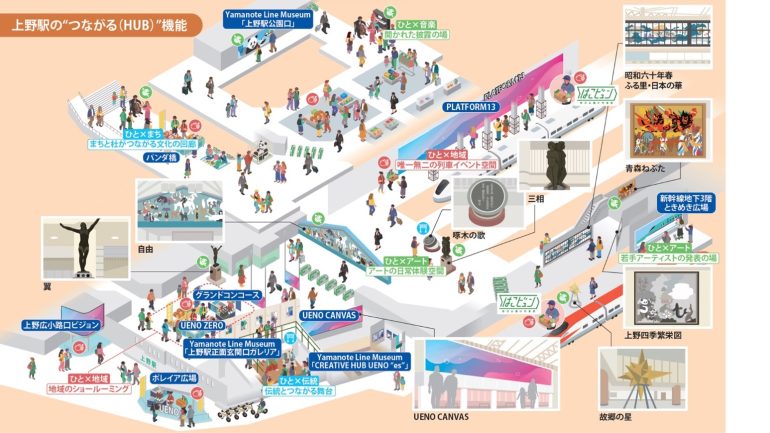

上野駅の“つなげる(HUB)”機能の強化

■駅空間のリアルな“つなげる(HUB)”機能

2026年春、グランドコンコースは、同社最大級のゼロカーボンメディア「UENO CANVAS」(約75平方m)とショールーミング空間「UENO ZERO」(約225平方m)を常設完備。歴史ある大屋根空間を活かした、アートやサイネージ、光、音が調和する、新しい鑑賞体験空間へと生まれ変わる。

これに加えて、「上野広小路口ビジョン」「ポレイア広場」「PLATFORM13」「CREATIVE HUB UENO “es”」や「パンダ橋」新幹線地下3階コンコース「ときめき広場」など、駅空間全体が、リアルな『文化創造HUB』となり、「文化」を通じて、「ひと」と「まち」・「地域」をつなげる舞台として完成する。

上野駅は、駅空間全体で、東京の文化価値や地域の豊かな文化価値を国内外に発信することで、新たな事業価値の創造を図っていく。

<図2.中央改札内>

<図3.『“つなげる(HUB)“機能』概要図>

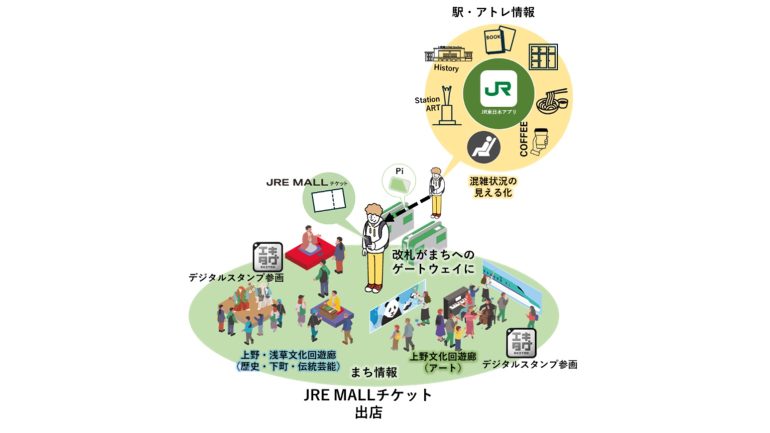

■まちとデジタルで“つなげる(HUB)”機能

上野駅では、2026年春に向けて、生活のデバイスへと進化する「Suica」機能等を活用して、「えきまち一体のシームレスな移動と文化体験が可能な社会の実装」を目指し。

たとえば、Suicaで改札を通った情報と連動して、チケット購入サイト「JRE MALLチケット」に出店の「イベントチケット」をシームレスに購入できるサービスを提供。

また、台東区や地域の文化施設等と連携。文化回遊廊を巡り、施設等のデジタルスタンプを収集できるサービス(エキタグ)等、まちとデジタルで“つなげる(HUB)”サービスを拡充して、まちへの回遊促進に貢献していく。

さらに、現在のみどりの窓口等で試験運用中の混雑状況の見える化を、「JR東日本アプリ」を通じて、アトレ上野を含めた駅構内の混雑状況の見える化に拡張。利用客のまちの滞在・回遊における時間価値向上を図る。

<図4.デジタルで“つなげる(HUB)“機能の概念図>

“つなげる(HUB)”機能を活用した「文化体験の創造・魅力発信」と「まち・地域の回遊」の循環

■アートで「ひと」をつなげる

上野駅がまちと共に発展してきた歴史を重視し、歴史や文化を次代につなぐ取り組みとして、猪熊弦一郎氏が1951年に制作した壁画《自由》の修復や、平山郁夫氏原画・監修によるステンドグラス《昭和六十年春 ふる里・日本の華》の修復が進められている。

ステンドグラスは、新幹線改札内への移設・修復をしており、これまで以上に身近に作品を鑑賞できる。

<図5.アート修復状況>

平山 郁夫《昭和六十年春 ふる里・日本の華》 企画:公益財団法人日本交通文化協会 ステンドグラス制作:クレアーレ熱海ゆがわら工房

猪熊 弦一郎《自由》 修復作業:修復研究所21修復研究所21

また、2026年春に向けて、世代・国籍・障がいの垣根等を超え、すべての人に、豊かなアート回遊体験を提供するために、包括連携協定を締結した東京藝術大学の協力のもと、駅構内に点在するアート作品・拠点を解説するツアーの実施や、案内サインの整備を行なう。

案内サインの二次元コードからWEBに誘導して、多言語対応や障がいのある方にも配慮したアートの解説動画やマップを提供することで、アートへの興味・関心をひろげていく。

さらに、JR東日本グループは、上野駅の『文化創造HUB』の機能・価値向上に向け、アートファン等の参加を募る共創、かつ、持続可能な文化創造エコシステムの構築に挑戦する。

発表の場を求めるアーティストと応援・支援者をクラウドファンディングによるマッチングを通じて、「ひと」とアートをつなぐ共創の循環を繰り返し、上野駅の文化価値のサスティナブルな高まりをまちに循環させていく。

<図6.文化創造エコシステム模式図>

これに加えて、藝大生等と連携したワークショップや音楽、パフォーマンス等の知的好奇心を刺激するアート体験・イベント、並びに、「PLATFORM13」等での幅広い世代が共感できる“推し”の映像掲出等を通じたアート体験等を通じて、上野のまちの文化集積・魅力へ興味・関心をつなげていく。

今後は、東京都美術館等、上野駅周辺の文化施設との連携を拡大し、まちと共創しながら、上野文化回遊廊を充実させていく予定だ。

■2つの上野文化回遊廊の魅力で「ひと」をつなげる

上野・浅草エリアは、歴史・文化の集積の魅力に加え、成田空港へのアクセス性に優れており、訪日旅行客の多いエリアでもある。2026年春に向けて、上野駅の「JR EAST Travel Service Center」を、「上野の桜」をモチーフに、まちの歴史や文化を感じられる空間へと刷新する。

「UENO CANVAS」では、まちと連携して情報を発信し、現地への興味・関心を高め、駅を起点にまちや地域を巡るきっかけを提供していく。さらに夕方以降に、地域の事業者や文化施設と連携し、街歩き、アート鑑賞、食文化体験、伝統芸能などを組み合わせた「ナイトツアー」や、「ナイトマルシェ」を開催。駅を起点に“夜の上野”の魅力を発信し、文化と観光が融合する新たなナイトカルチャーを創出する。

併せて、駅構内で、手荷物預かりやホテル配送など、観光客のシームレスな移動を支えるサービスを拡充することで、上野駅のまちと来訪者をつなぐ“案内役”としての役割をさらに強化する。

■地域の豊かな文化で「ひと」をつなげる

上野駅の“つなげる(HUB)”機能を活用して、五感で地域の魅力を体験できる「つながる産直市」を実施する。

「上野広小路口ビジョン」「UENO CANVAS」「PLATFORM13」等による情報発信に加えて、地域の新鮮な食材を駅へ直送する鉄道輸送サービス「はこビュン」や、「UENO ZERO」「ポレイア広場」等ショールーミングスペースでの試飲試食、地域の生産者・クリエイターとのリアルなコミュニケーションや地域のまつり等迫力ある伝統文化の鑑賞体験等を組み合わせることで、地域の魅力をこれまで以上に豊かに体験できるようになる。

地域の魅力を地域の新たな「食」や「工芸」の発表の場としても活用し、駅での地域体験を創造し、地域の経済活性化や、新たな魅力発掘の共創・循環を創り上げていく。

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE