1986年の創業以来、累計2000社以上の組織風土改革を支援してきたスコラ・コンサルトから、部下のモチベーションを下げないための、上司に向けたコミュニケーションチェックリストが公開された。

同社は累計15万回を超える独自のオフサイトミーティングにて、社員どうしの本音の対話をコーディネートしてきた。その中で多くの会社でよく見られた、部下のモチベーションを下げる上司のコミュニケーションの失敗パターンがあることに気づいたという。

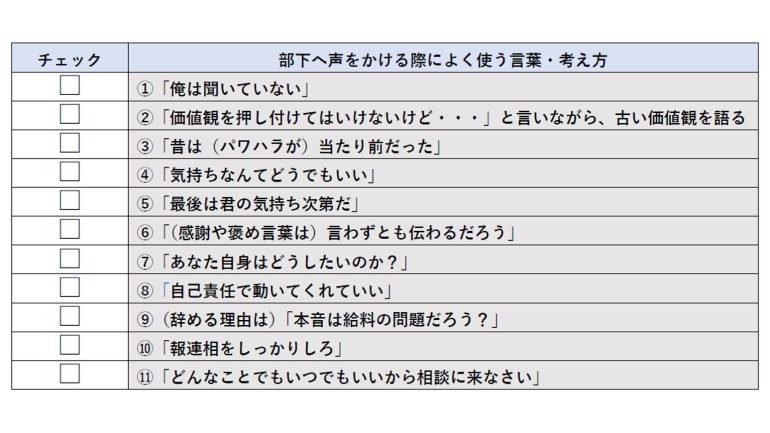

今回は、その中から一般的な11の失敗パターンを抽出。本チェックリストとして公開された。本チェックリストは、組織風土改革や組織内の対話、オフサイトミーティングについて詳しい、同社のプロセスデザイナー若山 修氏の監修によるものだ。

同社では、オフサイトミーティング実施前にチェックを行なうことで「安心して話し合える状態」の基礎が固まり、よりスムーズな進行が可能となると説明している。

上司が部下のモチベーションを下げないためのチェックリスト

■チェックの数による評価

・1個以下 … 世代や立場のちがう部下とのコミュニケーションも良好な可能性大。

・2~3個 … あなたとのコミュニケーションにモヤモヤしたものを感じている部下がいる可能性がある。

・4~5個 … 部下との間にだいぶ溝が生じている可能性大。

・6個以上 … 自分が若手だった頃と、今の部下が違うという認識を持ち、部下とのコミュニケーションの仕方を根本的に見直す必要がある。

■各チェックリストの解説

(1)「俺は聞いていない」

暗に報告を怠ったと部下を責める気持ちがある。しかし、何もかもを報告することは不可能であり、効率的ではない。何を報告して、何を報告しなくていいか、そこを「察しなさい」というのは無理なこと。また、「上司が把握するためだけ」の報告をさせられ、上司から何のフィードバックもなければ、部下にとっては苦痛でしかない。

(2)「価値観を押し付けてはいけないけど……」と言いながら古い価値観を語る

そうは言いながら、価値観を部下に押し付けたい気持ちがあることの表れだ。押し付けないまでも、自分(上司)の考えのほうが正しいという気持ちが背景にある。この言われ方をすると、部下や若手は反論しにくく、ただ聞くだけになり、「自分を理解してもらうことが難しい」と感じる傾向になってしまう。

(3)「昔は(パワハラが)当たり前だった」

厳しく理不尽な接し方をされてきた世代は「パワハラの中から学んできた」という、ある種の成功体験がある。しかし、その背後には多くの人が病んで潰されてきた現実や、また当時は夜遅くまで一緒に働き、つらいこともうれしいことも共にする時間が圧倒的に長かったという日常が考慮されていない。若手の部下にとっては「そう言われても…」以外に思いようがない。

(4)「気持ちなんてどうでもいい」

この発言をする上司の背景には「くよくよと悩むよりも、仕事の成果や目標に向かって突き進むほうが楽だ」と教えてあげたい、という親心があることが多いようだ。一面ではそのとおりかもしれないが、「部下の気持ちがどうでもいい」ということでは決していない。「そう思うあなたの気持ちはとても大事だけど、全体像を理解できていないことがあるんじゃないか。今月は成果や目標に集中してみて、その後で振り返ってみてはどうかな」と伝えるなど、部下の気持ちを軽視しない発言が求められる。

(5)「最後は君の気持ち次第だ」

上のケースと反対の言葉だが、説明がめんどうになると、最後は「気持ちの問題だ」と押し切る上司も散見される。そう言われた部下は、「だったら、最初から相談なんていらないじゃないか」と、それまでの対話を台無しにされたと感じるはずだ。

(6)「(感謝や褒め言葉は)言わずとも伝わるだろう」

言葉としてのコミュニケーションではなく、「きっと言わなくてもわかってくれるはずだ」という思い込み(もしくは一方的な期待)によって、思っていることを口にしない上司も珍しくはない。たとえば、「ありがとう」「助かった」「いいチャレンジでしたね」「がんばっていることはよくわかっているよ」等だ。

言えばいいのに、「そんなこと、いちいち言わなくてもわかるだろう」という、出し惜しみがとても多いのだ。このような対応をされると、「期待されているのかわからない」と言葉にしないまま、退職者が増えてしまう。

(7)「あなた自身はどうしたいのか?」

めんどうだからではなく、人材育成の一環で「自分で考えさせる」という方針に則って、まずはこの問いを投げるというマネジメントもしばしば見受けられる。しかし、このオープン・クエスチョンは自分の仕事ぶりに自信のない段階では危険だ。答えが出せないことに追い詰められ、ますます自信をなくしてしまうことがあるからだ。

(8)「自己責任で動いてくれていい」

「あなた自身はどうしたいのか?」とセットで出てくることが多いのが「自己責任論」だ。若手を尊重し、その意思を大事にしているつもりでも、部下にとっては、上司側の責任放棄に聞こえてしまう。部下は、「じゃあ、あなた(上司)の責任は?」と思っても、口には出さない。

(9)「(辞める理由は)本音は給料の問題だろう?」

退職希望の社員にも最後まで面談などを通して向き合い続ける、人情派の上司から良く聞かれるセリフ。「自分は一生懸命に離職者の話を聞いてきたはずだ。

しかし、離職者は本当のことは言ってくれないもの。言いはしないが、やっぱり最後は給料が転職の理由だろう」という本音から出てくるものだ。しかし、そう思っている上司に、部下は本当の退職理由を言う気にはなれないのだ。

(10)「報連相をしっかりしろ」

レベルの高いマネジメントをしている上司や、多数の部下から信頼されている上司からも、よく聞く言葉だ。報連相はたしかに仕事の基本ではある。しかし、部下から報連相をしっかり受けている上司は、このようなセリフをほとんど口にしない。

このセリフを口にする上司は、自分と相性のいい部下とのコミュニケーション頻度が高いことが多く、コミュニケーション頻度が低い部下とのギャップがあることが多いのだ。それを部下のせいにして「報連相をしっかりしろ」と言っている上司が少なからず存在する。

(11)「どんなことでもいつでもいいから相談に来なさい」

部下に理解のある、一見良さそうな上司から出てきそうなセリフ。そこまでまずい言葉ではないが、この言葉は特に新入社員など経験の浅い社員には機能しにくい。

まず「なんでも」というのは、何についてわからないかがわからないから難しい。「いつでも」は、いつ見ても忙しそうな上司に対して「いつでも」いいとは思えない。「相談」するためには「論点」が明確でなければならないが、論点をまとめるのは、業務理解と高度な思考が必要だ。

「来なさい」は、「行ける」なら話は簡単だが、そもそも経験の浅い新入社員にとっては話に行くこと自体に高いハードルを感じることも多い。かくして、新入社員は自分が何に困っているのかも明確ではないまま、いつしか心が乾いていく。

チェックリスト監修者による見解

<株式会社スコラ・コンサルト プロセスデザイナー 若山 修 氏>

長年にわたって、多くの企業の多くの管理職に接してきましたが、部下をいじめて辞めさせてやろうという上司はほとんどいません(皆無とは言いませんが)。ほとんどの上司は一生懸命に部下とのコミュニケーションを考えています。しかし、一生懸命になればなるほど、部下との距離が広がり、関係性は悪化し、やがて離職に至るという現象が頻繁に起きています。

そんな悲劇のような、喜劇のような光景を見ながら、「悪意のない、いまいちな言動」にはくり返し登場する類型がいくつかあることに気づいたので、それを列挙してみたのがこのリストです。

すべてに共通するのは「上司・部下という上下の関係の中で、なんとか自分が相手を指導しなくては」という一生懸命さ。

ぜひ、オフサイトミーティングのような話し合いの場を活用して、立場や役職に縛られない、“フラットな対話”に身を置いてみていただきたいと思います。

長々と言って聞かせるのではなく、部下の話に耳を傾けることで見えてくるものがあるはずです。そして、部下を元気にすることだけでなく、ぜひご自身もラクにしてあげてください。

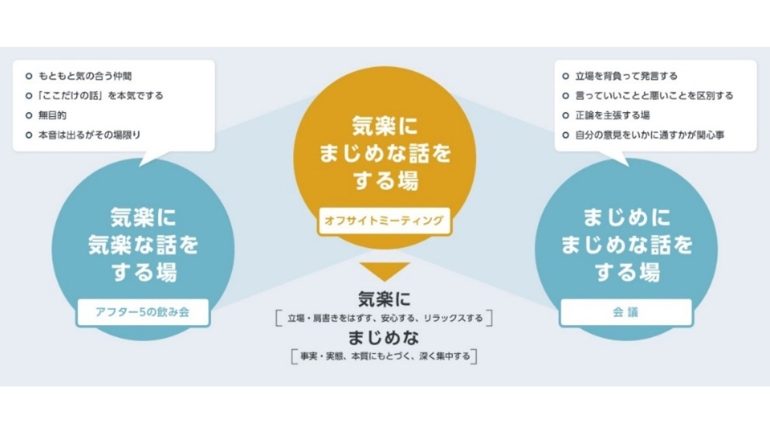

■オフサイトミーティングとは

「気楽にまじめな話をする」というのが、オフサイトミーティングのコンセプト。業務の現場でも、事実・実態にもとづいて本音で大事な話ができるようになるために、「安心して言いたいことが言えて、聴き合える」話し合い方のルールがある。

オフサイトミーティングは、論理的に問題を分析し対策を考えていく問題解決型の話し合いではない。参加者が感じていることや経験、思いなどをありのままに共有し、相談や協力がしやすくなる関係性を作っていく。

この「安心して話し合える状態」を基礎として、さまざまな風土リスクやロスを克服し、組織がチームとしての一体感や創造的な活力を生み出していくことを目的としている。

会社設立以来、組織風土・体質改革の支援における対話の場(気楽にまじめな話をする場)として活用してきたとして「オフサイトミーティング」は、スコラ・コンサルトの登録商標(35類)になっている。

関連情報

https://www.scholar.co.jp/

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE