ビジネス現場で、管理職や後輩の面倒を見る立場にいる@DIME読者の皆さん、「機能には自信があるのに、なぜか売れない」「良かれと思ったアドバイスが、若手部下に響かない」…ビジネスの現場で、こんな“合理性だけでは説明できない壁”を感じる場面が増えていないだろうか。

もしそうなら、ビジネスの新しいモノサシを見逃しているのかもしれない。

それが、コストパフォーマンス(コスパ)、タイムパフォーマンス(タイパ)に続く第3の基準「エモパ(エモーショナルパフォーマンス)」だとしたらどうだろう。

「どれだけ心を動かされたか」を測る「エモパ」の視点を持つことで、Z世代以下の部下のやる気を引き出し、顧客を熱狂的なファンに変えるヒントが見えてくるかもしれない。

そこでこの記事では、「エモパ」の本質を考察し、仕事に活かせる具体的な方法を解説しよう。

カタログギフトはもう古い!?Z世代の部下が喜ぶ新しいごほうびのカタチ

会社内や自部署でのインセンティブとしてよく利用されているカタログギフトは、もはや時代遅れかもしれない。 物価高での生活費が足らないので、ご褒美には現金が欲しい。…

「エモパ」とは?コスパ、タイパとの違いを整理

まず、エモパの語源は定かでないものの、2024年7月にエイベックス・アライアンス&パートナーズが、発表した「エモ+(エモプラス)」というソリューション提供のプレスリリース文中に、“エモパという、どれだけ心を動かし共鳴醸成出来るかの観点であると考えます”と述べているのが確認できる。

また、SNSなどの投稿をみていてもエモパ自体の言葉はあまり見かけない。しかしエモパの定義である「かけた費用や時間に対して、どれだけ感情的な満足度(感動、共感、興奮など)が得られたか」の概念や価値観は、一般化していると考えてよい。

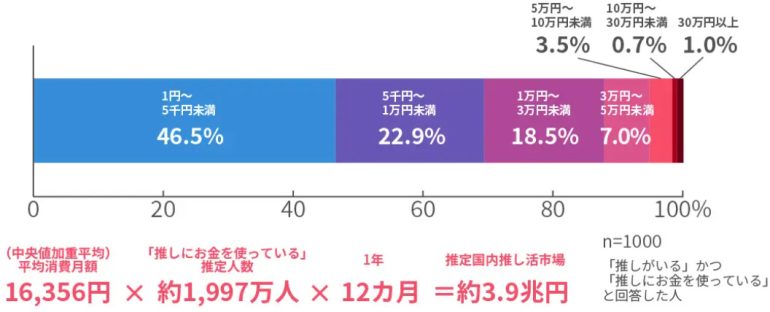

例えば、A3社が2025年10月16日に発表した調査結果では、「推し活」に対する年間平均消費額は約20万円という結果も出ている。合理性だけでは説明できない行動にこそ、今のビジネスを動かすヒントがある。

■“推し”に使う平均的な月額

「推し」とは、主にアイドルや俳優、アニメ作品や、キャラクター、オンライン配信者、VTuberといった人物などで、強く特別な愛着心を持って応援している対象を指す。その応援の際、投げ銭やグッズ購入などに課金するのだが、その行動の背景には、「好き」の感情が爆発的に増加している状態があるものの、経済合理性の観点で考えると、非合理的だといえる。

なぜエモパが重要なのか。背景を3つの視点で深掘り

「エモパ」は、感覚的な言葉なので、コスパやタイパと異なり、ビジネスの現場からは縁遠いように見えるが、そうではない。背景にある社会の変化を読み解いてみよう。

背景1:消費の主役が「応援したい」Z世代へ

かつて消費は「所有」することが主な目的だったが、今や、モノが溢れる時代になり、前項で紹介した「推し活」に代表されるように、「自分は何を大切にしているか」を消費行動で示したい、という若者世代の欲求が「エモパ」の高い商品や体験を求めているといえる。

背景2:「タイパ至上主義」の裏にあるのは”没入”への欲求

Z世代は動画を倍速で見るという風に「タイパ」重視というのは一面的な見方に過ぎない。動画の倍速視聴経験者が半数を超える一方で、好きなアーティストのライブ配信やゲーム実況には平気で数時間を費やしている。

これは、無駄な情報やノイズを徹底的に排除し、自分が本当に価値を感じるもの、つまりエモパが高いものにだけ、時間と感覚を集中させたいというメリハリの表れだといえる。中途半端な情報発信は、彼らの「タイパ」のフィルターで弾かれてしまうともいえる。

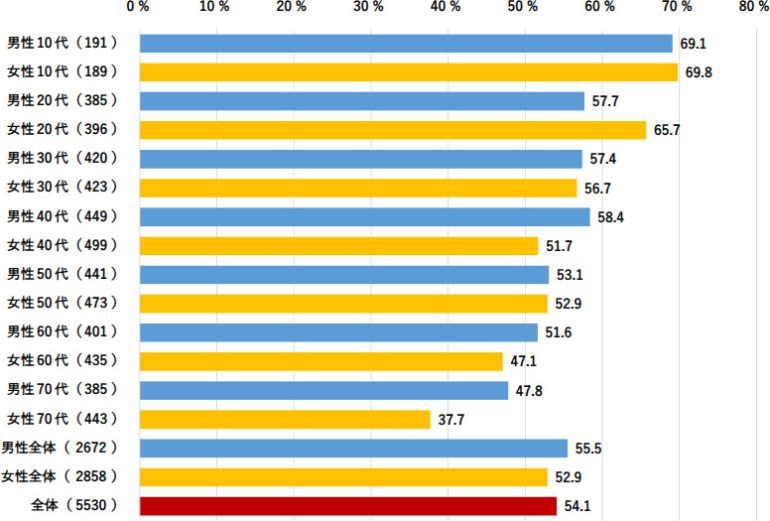

■動画を倍速視聴することがある人の割合:若年層ほど多い傾向

調査結果では、“全体では5割強の人が動画を視聴するときに「倍速視聴をすることがある」と回答“しており、グラフ からも若年層ほどその傾向が強いことが読み取れる。しかし、これは単に時間を節約したいだけでなく、無駄な情報を排除し、自分が本当に価値を感じる「没入」できるコンテンツ(=エモパが高いもの)に時間を割くための『メリハリ』をつけた行動と捉えたほうがよい。

背景3:新語「メロい」に隠された”理屈じゃない”本音

最近の若者言葉に「メロい」というものがある。これは、「夢中にさせる」「心を奪われる」という意味で使われている。SNS分析ツールによれば、「#メロい」の投稿数は2023年後半頃から急増しており、Xのトレンドランキングにも登場したことがある。「SNS流行語大賞」や三省堂の「今年の新語2024」でも取り上げられた経緯もある。

スペックや論理で「良い」と判断するのではなく、理屈を超えて直感的に「好き!」と感じる感覚が重視している証拠であり、情報過多の時代だからこそ、人の心を一瞬で掴む「メロい」体験、つまり「エモパ」の高さが求められていると考えてよい。

エモパを意識すると成果が向上するかもしれない仕事の場面

では、この「エモパ」という視点を、どう仕事に活かせばいいのだろうか。具体的な場面をイメージした使い方を例示しよう。

■管理職が部下のやる気を引き出すための声掛けポイント

ポイント1:「この仕事、顧客の〇〇さんの役に立っているんだよ」と明確に伝えてみる

日々の業務が、会社の理念や顧客の喜びにどう繋がっているかを具体的に部下に伝えることで、部下には「自分の仕事には意味がある」という貢献実感が湧き、彼らのエモパを高め、さらに成果を上げる原動力になる。

ポイント2:「その視点は面白いね!まずはやってみよう」

若手からの突飛なアイデアを頭ごなしに否定せず、まずは肯定的に受け止めることで「この組織では、挑戦が歓迎されている」という心理的安全性を部下が感じやすくなる。その結果、チームの創造性をより高めてくれる。

ポイント3:「君の強みは、粘り強く〇〇ができることだね」

漠然と部下の能力や成果を褒めるのではなく、具体的な行動に注目し、それを表現しての強みをフィードバックする。「上司は自分を見てくれている」という成長実感や承認欲求が満たされ、エンゲージメントが向上する。

■顧客獲得の方法を考えるマーケティング担当者の考えるポイント

ポイント4:機能より「開発ストーリー」を語ってみる

商品のスペックを並べるだけでなく、「なぜこの商品を作りたかったのか」という開発者の情熱や、商品が生まれるまでの苦労話を考え、詳しく述べてみよう。その物語に共感してくれた顧客が、ブランドへの愛着(=エモパ)に繋がる行動をしてくれる。

ポイント5:顧客を「対話のパートナー」として巻き込む

SNSでただ情報を発信するだけでなく、コメントに丁寧に返信したり、「#〇〇(商品名)のある暮らし」といったハッシュタグで顧客の投稿を募ったりして対話の機会を増やしてみよう。「自分もブランドの一員だ」という感覚が、ファンを育て、またそれがファンの求めるエモパに繋がる。

ポイント6:「体験」そのものを商品にする

単に商品を売るだけでなく、商品の世界観に浸れるポップアップストアや、開発者と話せるファンミーティングを開催してみよう。感情が動いた記憶は、どんな広告よりも強く顧客の心に残り続けるものである。

ビジネスワードを理解する概念として「エモパ」を捉えると“感情”の重要性に気付く

前項で解説したポイントを見て、「日々の業務で意識していることばかりだ」と感じた人もいるかもしれない。

確かにその通りである。

しかし重要なのは、論理だけでは説明できない現象を解き明かす鍵こそが「エモパ」であり、この視点を持つと、最近よく聞くビジネスワードの理解が格段に深まるという点にある。

例えば、顧客の「エモパ」が高まった結果として現れるのが、熱狂的な「推し活」や「コト消費」であるし、企業がこれらを意図的に引き起こそうとする戦略が、「エモーショナル・マーケティング」や、顧客を巻き込む「ナラティブ」といえる。

また、従業員の「エモパ」も同様である。その追求が「ウェルビーイング」であり 、感情の源泉となるのが企業の「パーパス」への共感である。

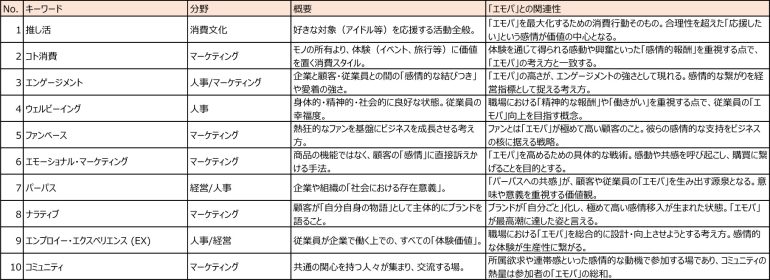

具体的に以下の感情に関係しそうなビジネスワード10個とエモパとの関連性を見てみよう。

■エモパの概念を読み解くビジネスシーンでよく出る10キーワード

これらのキーワードとエモパとの関連性を見てみると、「エモパ」という概念は、これら多様なビジネスワードの「幹」にある共通の価値観だといえる。

これだけ多くの関連ワードが多用されていること自体が、「現代のビジネスシーンが、いかに人の『感情』を動かすかという「エモパ」の追求を中心に回り始めているか。」を、証明しているといえるだろう。

ロジカルに、合理的さを追求し続けているビジネスパーソンにとって、仕事の在り方・進め方を考え直す時が来ているのかもしれない。

AIが活躍する合理的かつデジタルな時代だからこそ「エモパ」を大切にしたい

デジタル化が進み、AIが台頭している現代では、膨大なデータから統計的に最適解を導き出し、あらゆるものが合理化されてきている。さらに、人々の価値観の多様化がすすみ、一つの正解が通用しなくなった。このような環境だからこそ、「エモパ(エモーショナルパフォーマンス)」の重要性が浮かび上がる。

AIによる完璧なレコメンドよりも、アイドルや友人の熱のこもった「推し」の言葉に心を動かされるように、最終的に人の行動を決定づけるのは、統計では測りきれない「好き」「共感したい」という個人的で強い感情であるためだ。

AIによる効率化を推進する一方で、それだけでは決して生み出せない「意味」や「物語」をいかに提供できるかが問われる。統計の先にある、一人ひとりの心の琴線に触れる「エモパ」の設計こそが、人間ならではの付加価値であり、代替不可能な競争力の源泉になるのではないか。

文/久我吉史

部下との雑談力を鍛えるなら「Discord」趣味や共通点でつながるコミュニティマネジメント術

働き方の多様化とコミュニケーションツールのデジタル化が進むにつれ、社内での雑談機会が減り、チームの一体感に課題を抱える管理職は少なくない。@DIME読者の皆さん…

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE