“推し”のために全国、さらには海外まで遠征する。推し活が日常となった現代、突然のイベント中止や遠征のキャンセルに不安を感じるファンは少なくない。

こうした“推し活層”に新たな安心を提供するべくリリースされたのが『推し活キャンセル保険』だ。

2025年3月に登場し、瞬く間に話題を集めた本サービスは、計画比5倍を超える大ヒットとなっている。

今回は、Mysurance株式会社 マーケティング部長 澤田翔さんに、開発の背景やヒットの要因、今後の展望についてお話を聞いた。

*本稿はVoicyで配信中の音声コンテンツ「DIMEヒット商品総研」から一部の内容を要約、抜粋したものです。全内容はVoicyから聴くことができます。

推し活に安心を届ける、新しい“お守り”のカタチ

はじめに「推し活キャンセル保険」について、澤田さんは次のように説明する。

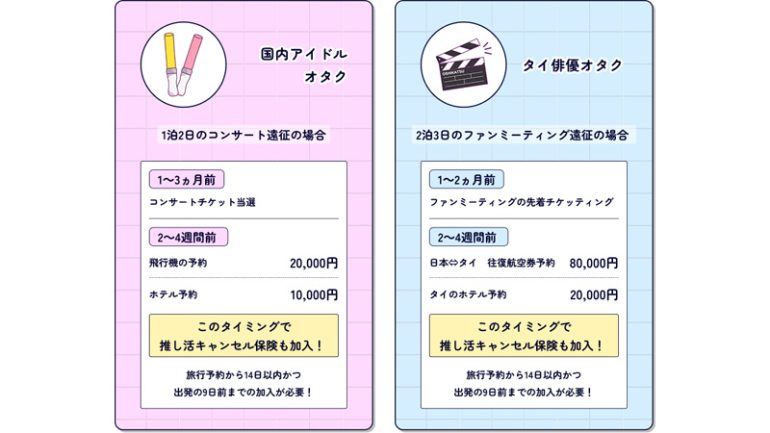

「推し活キャンセル保険は、遠征のキャンセル費用を全額保証する保険です。全国や海外への遠征にかかる宿泊費や航空券代などが対象で、イベントのチケット代自体は含まれていません。例えば、宿泊費と航空券代で3万円かかる場合、保険料は760円程度と、1000円未満で加入できます。選びやすい保険として、“お守り”のようにご利用いただいています」

手軽に利用できるよう、申し込み方法にも工夫を凝らしている。

「お申し込みはすべてWeb上で完結し、遠征予定や個人情報の入力、クレジットカード決済の3ステップ、約3分で加入できます。加入できるのは『遠征予約後14日以内』かつ『出発日の9日前まで』です。駆け込みで加入することはできず、あくまで事前の安心を得るための商品です」

本サービスの前身は、旅行の「キャンセル保険」。2024年12月までに累計100万件を販売した人気サービスだったが、より“自分ごと化”して届けられないかと考え、リブランディングに至った。

「コロナ明けでオフラインイベントが活況となる中、“イベントが中止になって推しに会えなかった”という悲痛な声をSNSで多く目にしました。そこで、本当に必要な方に届くよう“推し活キャンセル保険”としてリブランディングしました」

実は、リブランディング前から補償内容は変わっていない。ところが、契約件数は当初の計画を大きく上回る5倍に達した。その背景には、コロナ禍後の危機感に寄り添った訴求がある。

「コロナ禍を経て、遠征やイベントの予定に不安を感じる方が増えたと感じています。もともとイベント中止や出演者の体調不良などのリスクはありましたが、コロナ以降はそうしたリスクがより意識されるようになりました。だからこそ、単に保険商品としての機能を伝えるのではなく、“推し活を楽しみにする気持ち”に寄り添った見せ方を意識しました」

第一回より

推し活のプロ×保険のプロ。異色タッグが生んだ“共感型保険”

推し活キャンセル保険では、急な発熱や交通機関の欠便などによるキャンセルに備えられるが、コンサートなどのイベントに限っては、 イベント自体が中止された場合のみ。残念ながら、推しが不在でもイベント自体が開催される場合には備えられない。

澤田さんは「より踏み込んだ補償を熱望する声も挙がっている」と話す。

「SNSを通じて『推しに会えない悲しみを補償してほしい』『整理番号1桁を補償してほしい』といった声を拝見しています。こうしたご要望を保険で全てカバーするのは難しいのですが、普段気づかないお客様の想いを知る貴重な機会になりますし、今後の商品開発の参考にもしています」

本サービスの開発期間は、わずか半年。スピーディな立ち上げとは裏腹に、開発者側は元々、推し活に詳しくなかったという。スピード感のある開発の裏には、今回タッグを組んだ「Oshicoco」の存在が大きかった。

「『Oshicoco』さんは推し活文化に精通している会社さんです。保険会社とのタイアップは初だとおっしゃっていましたが、“推し活層の心に届ける”理念に共感いただき、今回の企画が実現しました。『Oshicoco』さんには、オタク用語を教えてもらうところから、クリエイティブ面まで多くのアドバイスをいただきました。私たちは保険商品の専門家として商品設計を担い、Oshicocoさんには伝え方や表現方法をサポートいただいたことで、スピード感を持って半年で商品をリリースできたのだと思います」

当初は20代後半~30代前半の女性をメインターゲットとして想定していたものの、フタを開けてみると一つ二つ年齢層が高いことが分かった。

「特に海外遠征版は40代~50代が中心です。海外遠征は時間やお金に余裕がある方が多いから年代が高めですが、今後は若い世代も含め、より幅広い方にお使いただけるよう工夫できないかと考えています」

第二回より

“保険”を“お守り”に。推し活層の心に響く工夫と表現

保険を初めて利用する若年層も使いやすいよう、ユーザー体験の向上に力を入れた。

「申し込みの手軽さはもちろん、推し活の“ワクワク感”を感じられるよう工夫しました。例えば『推し色カラーカスタマイズ機能』です。申し込み画面で自分の推し色を選ぶと、画面全体の色調がその色に変わります。SNSでも『かわいい』『オタクの気持ちがわかっている』という声をいただいています」

推し活層に商品を“自分ごと”として受け取ってもらえるよう、表現方法にもこだわっている。

「『旅行のキャンセル費用』を『遠征のキャンセル費用』と言い換えたり、『保険』を『お守り』や『願掛け』といったポジティブなワードに変換したりしました。ランディングページでは、補償対象外の例をエピソード形式で紹介することで、自分の体験に重ねてもらえるようにしています。一方で、保険には法規制や商品説明の厳格なルールがあるため、自由に表現できない部分も多いんです。どの表現ならOKか、どこまでユーザーに寄り添えるかを法務部門とも調整するのは大変でしたね」

仕掛けは推し活層にしっかり刺さり、「想像以上の反応があった」と澤田さんは振り返る。

「20社以上から取材依頼をいただいたり、普段接点のない業界の方々とも繋がりが生まれたりと、広がりを実感しています。また、テレビ放映をきっかけにSNSで話題となり、関連投稿は1,500万回以上表示されました。『こんなサービスを待っていた』という意見を見たときは、私たちの本気度と遊び心が上手く伝わったのだと、手応えを感じました」

第三回より

“推し活”の境界を越えて、新たな安心をもっと多くの人に

いま、推し活マーケットは活況を極めている。澤田さんは「推し活をしている方々は、自分自身に投資しているのではないか」と話す。

「推し活は人生の活力になったり、仕事を頑張ろうというモチベーションにも繋がったりと、日々を前向きに過ごす力になっているように感じます。一人ひとりの熱量が市場全体を押し上げ、ひいては日本経済さえも動かしている、そんな勢いと成長を実感しています。推し活層の方々と接することで、私自身も元気をもらったり、新たな気づきを得たりできました」

ヒットの要因について、澤田さんは次のように分析する。

「“好き”という気持ちへの感情投資を守る安心感を、推し活層の皆様に届けられたことだと思います。本来ネガティブになりがちな保険を、ポジティブな言葉や体験に置き換えたのも大きなポイントでした。また、心に寄り添う細やかな工夫によって、遊び心と本気度が伝わる商品になったのも良かったと思います。実は推し色カスタマイズのほかに、加入者限定の『デジタル推し活御守り』という仕掛けがあります」

保険金を請求するときは、残念ながら推しに会えなかったとき。そのジレンマを解消するべく、「デジタル推し活御守り」の提供を始めたと続ける。

「このお守りは、京都・嵐山の芸能のご利益がある車折神社さんで実際に祈祷していただいたものです。申し込み時に選んだ推し色に合わせて、色も変わる仕様になっています。良席祈願といった推し活文化に寄り添った工夫が多くの方に共感いただき、シェアや口コミの広がりにも繋がっていると感じています」

「まだまだ必要な人に商品を届けられていない」と話す澤田さん。今後は“まず体験してもらう”、そんな機会を広げていきたいと続ける。

「『推し活』という広い枠組みだけでなく、より各界隈やイベントごとに寄り添ったコミュニケーションや工夫が必要だと感じています。スポーツ観戦なども対象になるので、届けられていない層にアプローチしていきたいです。時代の変化やユーザーの多様なニーズに応え、想定外の出費や金銭的な負担をサポートできるよう、今回の経験を活かして今後もさまざまなシーンに対応した商品開発に取り組んでいきたいと思います」

第四回より

取材・文・撮影/久我裕紀 構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE