人生100年時代を迎える中、人が働く期間は伸び、その働き方は多様化しています。

一方で、近年事業の構造改革を目的とした黒字リストラが様々な業界で顕在化しており、ミドルシニア世代がその対象となることも少なくありません。

上には終身雇用・年功序列の恩恵を享受した「逃げ切り世代」の先輩たちがおり、下にはAI技術をネイティブに扱う「AI世代」が台頭している中、ミドルシニア世代には今後自身のキャリアをどのように守り、育てていくかが問われています。

そこで今回は、日本総合研究所のコンサルタントとしてミドルシニアのキャリアをはじめとする人事・組織テーマに関する深い知見を有する下野雄介さんと宮下太陽さんに、自身のキャリアを守るために役立つ「プロアクティブ人材」について解説してもらいましょう。数値化できるプロアクティブスコアで、自身の取り組むべきポイントが見えてきそうです。

プロアクティブ人材とは?

プロアクティブ人材とは、2000年代以降、欧米を中心に研究が進んだ概念で、「自分自身のキャリアや組織の環境に対し先見的で、未来志向・変革志向の行動を取れる人材」のことを指します。

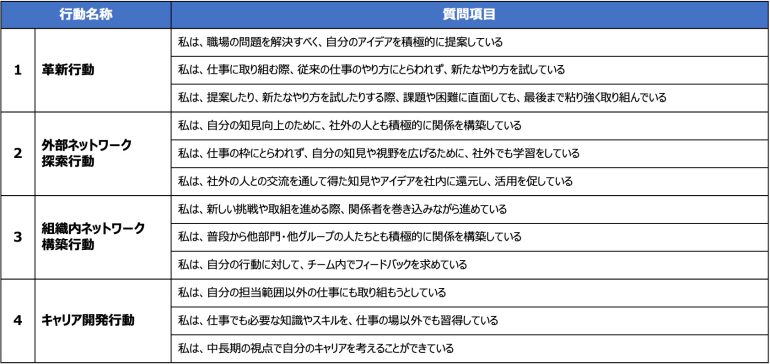

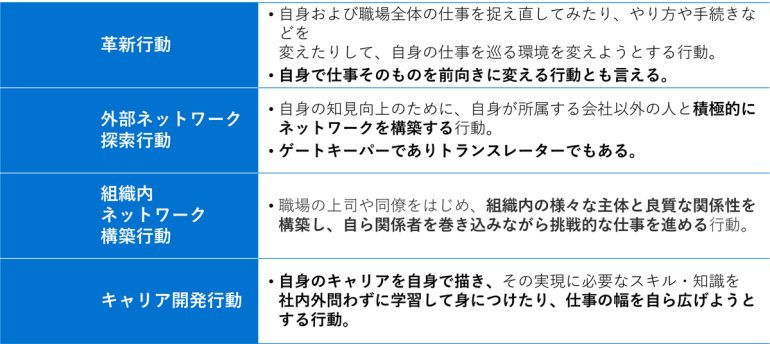

日本総研では、このプロアクティブ人材というコンセプトを日本におけるビジネスの文脈で使えるようにアレンジし、4つの行動として整理し(図表1)、12の質問項目でプロアクティブ度合を測定できる指標を開発しました。

プロアクティブ人材の4つの行動

何か新しいことに取り組む(革新行動)ために、社外から知見を得る(外部ネットワーク探索行動)とともに、社内に協力者をつくり(組織内ネットワーク構築行動)、その過程で自分自身も成長していく(キャリア開発行動)といった4つの行動をバランスよく取れる人材がプロアクティブ人材です。

プロアクティブスコアを測定する質問項目は図表2の通りです。各設問項目に対して、「(1)全くそう思わない」「(2)あまりそう思わない」「(3)どちらともいえない」「(4)そう思う」「(5)とてもそう思う」の5段階で回答した上で、平均した値があなたのプロアクティブスコアとなります。ぜひご自身のプロアクティブスコアを測定してみてください。

プロアクティブスコアを測定する質問項目

データからも見えてくる働かないおじさん・おばさん現象

ご自身のプロアクティブスコアはいかがでしたでしょうか。

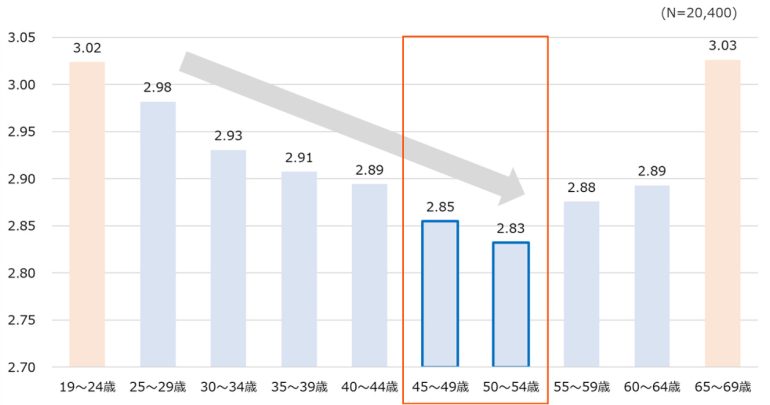

日本総研が2024年に2万400人の企業勤務者に対し実施した調査では、プロアクティブスコアの平均は2.89と、中立的な回答である3を下回っており、プロアクティブな人材が多いとは言えない状況であることが明らかになっています。

また年代別にみると、40代後半:2.85、50代前半:2.83となっており、ミドルシニア世代は、他の年代に比べて低い状態にあるといえます。一般に働かないおじさん・おばさんと揶揄されている現象が、はからずもデータで示された形です。

年代別のプロアクティブスコア

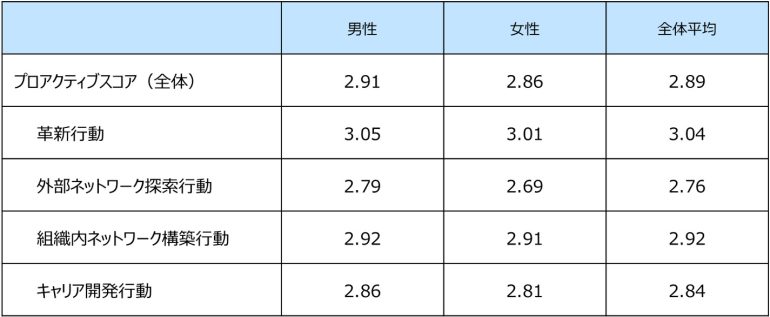

つぎに4つの行動ごとのスコアを性別別に見ておきましょう(図表4)。大きな傾向としては、男性・女性とも各行動のスコアは革新行動、組織内ネットワーク構築行動、キャリア開発行動、外部ネットワーク探索行動の順で低くなっているという点が確認できます。

行動別プロアクティブスコア

外部から学び、その知見を内部に還流させる外部ネットワーク探索行動が低い値となるという傾向は、2万人のWEB調査とは別に日本総研が個別の企業で実施している調査でも同様の結果となっており、総じて日本の労働者が苦手とするプロアクティブ行動といえそうです。

プロアクティブなミドルシニアになるためのポイント

我々の調査(WEB調査および個別企業調査)からは、プロアクティブスコアが高いほど、個人の成果があがったり、ウェルビーイングが高くなったりすることが明らかになっています。

プロアクティブな行動を取ることで、キャリアとライフがより充実したものとなる可能性があるのです。

ここでまず解いておきたい誤解は、プロアクティブスコアの高低は、性格などが大半を占めるので、変えようがなく何をしても仕方がないという考え方です。この点については、調査結果から、BIG5(開放性・誠実性・外向性・協調性・神経症的傾向)と呼ばれる、個人の性格特性とプロアクティブスコアの間には関係性がないことがあきからになっています。

つまり、きっかけさえあれば誰もがプロアクティブな人材になれる可能性があるのです。

では、プロアクティブなミドルシニアになるためにどのようなアプローチが有効でしょうか。個人として取り組むべきポイントを3つ提示したいと思います。

1. 「小さな実験」を日常業務に組み込む

まずはちょっとしたことからはじめることが大切です。例えば、日常業務の中で、月に1つは新しい方法やアプローチを試してみるといいでしょう。会議の進め方を変える、新しい生成AIツールを使ってみる、報告書のフォーマットを改善するなど、小さな変化からはじめることがおすすめです。「小さな実験」を日常業務に組む込むことが習慣化し、実際に小さいながらも変化を実感することで、より大きな変革への自信につながります。

2. リバースメンタリングで若手から学ぶ

20代、30代の若手社員から、デジタル技術やSNS活用、最新のビジネストレンドについて定期的に教わる機会を設けることも効果的です。単に技術や知識を学ぶだけでなく、若い世代の価値観や働き方への理解も深まります。「教わる側」になることに抵抗を感じるミドルシニア世代の方もいるかもしれませんが、教えてもらう立場になることで、固定観念から解放され、柔軟な思考が養われます。同時に自身の経験や知識を若手に伝える双方向のメンタリングをすることで、世代間の橋渡しとして組織に貢献できます。

3. 「何のために働くか」自己のパーパスを再定義する

ミドルシニア世代にとって、「何のために働くか」を再定義することはとても大切です。図表3の年代別プロアクティブスコアからミドルシニア世代が最も低い値になっていると述べましたが、実は2極化傾向にあり、役職に就いているミドルシニア世代のスコアが高い一方、非役職者の方のスコアが低いという状況になっています。役職や給与だけに働くことの価値を見出すのではなく、次世代への継承、社会貢献、そして自己実現など、改めて働くことに対する自己のパーパスを再定義することが必要です。このパーパスを明確にすることで、日々の業務にも新たな意味が生まれ、またそれを同僚と共有することで、共感する仲間も見つかります。

* * *

プロアクティブなミドルシニアになることは、決して容易ではありません。長年培った習慣や思考パターンを変えることには、勇気とエネルギーが必要です。

しかし、その挑戦は個人のキャリアを豊かにし、組織に新たな価値をもたらす可能性を秘めています。

重要なのは、年齢を言い訳にしないことです。調査結果が示すように、プロアクティブスコアは60代に向けて再び上昇する傾向があります。これは、人生経験を積んだからこそ得られる新たな視点があることを示唆しています。

人生100年時代において、ミドルシニア期はキャリアの終盤ではなく、新たなステージの始まりです。今こそ、自身のキャリアを守り、育むため、プロアクティブ行動を実践し、自らのキャリアと組織の未来を切り拓く時です。一歩踏み出す勇気を持って、変革への挑戦を始めてみませんか。最初は小さな歩みでも、きっと大きな変化への第一歩となるはずです。

下野雄介さん

日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 マネジメント&インディビジュアル デザイングループ 部長。「プロアクティブ行動の促進」研究・ソリューション開発責任者を兼任。オンライン公開講座「2023年人的資本経営の総括と、2024年に向けた展望」(日本CHO協会 2023年度)をはじめ人的資本経営・プロアクティブ行動に関する講演実績多数。専門は組織開発、組織行動論。著書「プロアクティブ人材:アカデミアとビジネスが共創したVUCA時代を勝ち抜くための人材戦略」(KINZAIバリュー叢書)。

宮下太陽さん

日本総合研究所 未来社会価値研究所兼リサーチ・コンサルティング部門 マネジメント&インディビジュアルデザイングループ シニアマネジャー。立命館大学客員研究員。組織・人事領域のコンサルタントとして学術の知見も駆使し、顧客の本質的な課題を捉えた科学的な組織変革を支援。専門は文化心理学、社会心理学、キャリアディベロップメント。著書「プロアクティブ人材:アカデミアとビジネスが共創したVUCA時代を勝ち抜くための人材戦略(KINZAIバリュー叢書)」ほか共編、監訳、共著多数。

65歳以上のシニア500人に聞いた老後資金用に貯めた金額、3割超が「500万円未満」

40年余りの社会人生活の果てに待っている「老後」。人生100年と言われる今の時代、その老後の時間は20年~30年あまり続く可能性が高く、それゆえに老後資金の確保…