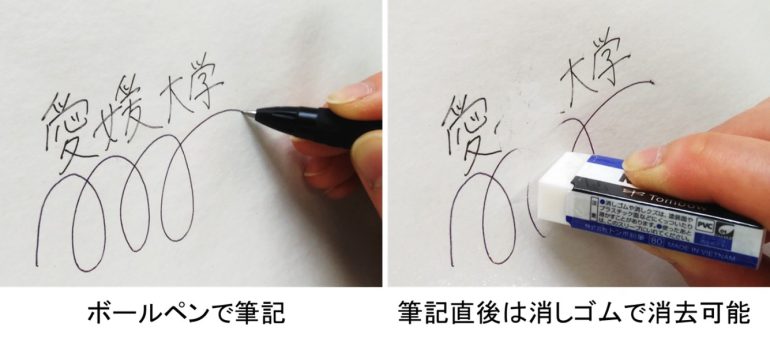

愛媛大学紙産業イノベーションセンターの内村浩美センター長が開発したのは、通常のボールペンで書いた文字を24時間だけ消せる特殊な紙。

従来の「消せるボールペン」とは根本的に発想が異なる、紙の側からのアプローチとはどのようなものなのか、内村さんにお話を伺った。

日本一の紙の町に誕生した産学連携の研究拠点

日本の紙・パルプ産業は長期的な縮小傾向にある。そんな中、愛媛県四国中央市は市町村別で20年以上にわたって紙の製造品出荷額日本一を誇る「紙の町」として知られている。この町に2014年、愛媛大学紙産業イノベーションセンターが設立された。

きっかけは2008年のリーマンショックにさかのぼる。「その時に地元の企業さんから『今後は人材育成と製品開発が重要だから、大学を誘致したい』というオファーが愛媛大学にありました」と同センターの内村浩美教授は振り返る。

地元の期待に応えて、2010年にまず大学院に紙産業特別コースを設置。「一期生は全員が地元企業の社会人でした。会社の課題を解決する形で2年間研究開発を進めた結果、ほとんどの学生が特許を出すレベルまで到達したんです」。成果を地域に公開したところ多くの共同研究オファーが殺到し、4年後のセンター設立へとつながっていく。

愛媛大学は地元企業のニーズに応える形で、紙産業を専門的に学べるコースを開設し、従来の紙の高機能化に注力。その成果の一つが、24時間以内であれば「ボールペンで書いた文字が消せる紙」である。

履歴書の書き損じから生まれた逆転の発想

この革新的な研究の出発点は、身近な困りごとにあった。約8年前、就職活動中の学生が履歴書の記入ミスに悩んでいる姿が、研究開始のきっかけとなった。

「学生が就活で履歴書を書く際に間違えて困った、というのが一つのきっかけです。その少し前から、ある企業との共同研究で『面白い紙を作りたい』という話があり、そのタイミングで私がこういう構造なら実現できるんじゃないかと考えて開発を始めました」

ボールペンで書いた文字が消せないことは、契約書や公的文書における信頼性の基盤となっている。しかし、書き損じによる非効率は無視できない問題として残っていた。

2006年に登場したフリクションボールペンは、摩擦熱で文字を消せるという画期的な機能で市場を席巻。だが内村教授は、この製品は改善するともっと良い製品を開発できるのではないかと考えていた。

「フリクションボールペンは本当に優れた文具だと思います。ただ、いつでも消せてしまうがゆえに『重要文書には使わないでください』という注意書きがありますよね。これは改ざんのリスクがあるからですね」

公的文書や契約書など、後から改変されては困る文書には使用できない。内村教授が着想したのは、この矛盾を解消する第三の道だった。時間の経過とともに消去できる状態から消去できない状態へと変化する「タイマー機能」という新たなコンセプト。書いた直後は修正可能だが、一定時間後には消えなくなる画期的なアイデアだったのである。

インキの浸透速度を制御する独自技術

開発チームが採用したアプローチは、ボールペンではなく紙の側を変えるという逆転の発想だった。「最初はプロジェクトという感じではなく、コツコツと研究を進めていました。今は共同研究という形ですが、8年かけてようやくここまで来ました」と内村教授は開発の道のりを語る。

「ボールペンで書いた文字がなぜ消えないか、という基本的な仕組みから説明しますと、ボールペンインキの成分は、主に色素、定着剤(樹脂)、溶剤で構成されています。インキに含まれるアルコールなどの溶媒が蒸発して、定着剤(樹脂等)が固まることで紙に固着するんです。私たちが着目したのは、このインキ中の溶媒が紙に浸透していく速度をコントロールすることでした」

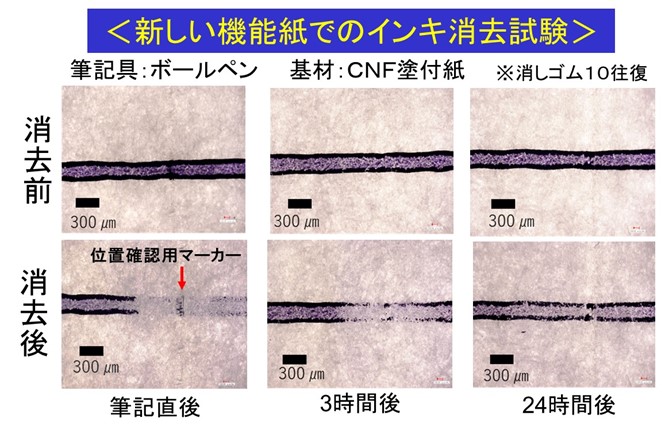

このプロセスは不可逆的で、一度固着したインキを除去することは原理的に不可能とされてきた。技術的な核心は、紙の表面に施された特殊なコーティングにある。このコーティング層がインキ(溶媒)の浸透を一時的に抑制し、定着剤が完全に固着するまでの時間を延長。その間であれば、通常の消しゴムで簡単に文字を消去できるという仕組みだ。

しかし実現には大きな技術的課題があった。「緻密な構造を作れば浸透は防げますが、そうすると紙がツルツルになって紙の風合いが損なわれてしまいます。そこで採用したのがセルロースナノファイバーという植物由来の次世代素材でした」

現在の試作品では、紙に書かれてから24時間までは消去が可能となっている。

温度に左右されない安定した性能

フリクションボールペンとの最大の違いは、そのメカニズムにある。フリクションはサーモクロミックインキと呼ばれる特殊な色素を使用し、約65度の摩擦熱で文字を透明化させる。ペン後部のラバーでこすれば即座に文字が消え、何度でも書き直せる手軽さから、メモやノート、手帳など日常的な筆記で広く愛用されている。

今回開発された紙の場合、温度ではなく時間で消去可能な期間が決まる。紙の表面に特殊な加工を施すことで、インキの浸透速度を調整している。この仕組みにより、真夏でも真冬でも、保管場所の温度に関係なく同じように機能する

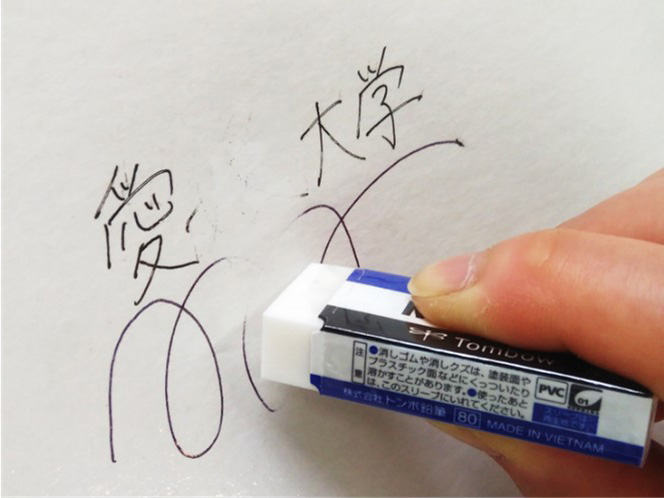

この紙の大きな利点は、市販のボールペンがそのまま使えることだ。フリクションのような専用インキは必要ない。書いてから24時間以内なら通常の消しゴムで消すことができ、それを過ぎると文字が定着して消せなくなる。書き損じの修正には十分な時間があり、かつ最終的には改ざん防止にもなる。

「今日も試作品でいろいろなボールペンを試していたんですが、メーカーによってインキ成分が違うので、完璧に消えるものもあれば、少し跡が残るものもあります。でも基本的には筆記直後であればほとんど消えていますね」と内村教授は開発の手応えを語る。

公的文書から教育現場まで広がる応用可能性

この技術が実用化された場合、最も大きなインパクトが期待されるのは公的機関での活用だ。現在、役所の窓口では申請書の記入ミスが日常的に発生している。間違えるたびに新しい用紙に書き直すのは、申請者にとっても職員にとっても大きな負担となっているのが現状である。

「まず期待されるのは、市役所の住民票申請書のような公的文書ですね。記入ミスをその場で修正できれば、窓口業務の効率は格段に上がります。でも、それだけじゃないんです。タイマー機能があることで、後からの改ざんも防げる。過去には公文書の改ざんが大きな社会問題になりましたよね。私たちの紙は、利便性とセキュリティ性を両立できることを目指しています」

教育現場での活用も大いに期待できる。この紙の開発にあたって、内村教授のもとには様々な質問が寄せられた。

「紙自体に加工をしている関係上、シャープペンシルなど別の筆記具の使用に悪影響がないかという質問をいただいたことがあります。しかしその点については、問題ありません。実際に試してもらうと、シャープペンシルでの書き心地や消しゴムでの消え方も普通の用紙と変わらないため、みなさん驚かれます」

そして、この紙にはもう一つ大きな特徴がある。ボールペンのインクについても、黒だけでなく赤や青といった色付きのインクまで消しゴムで消すことができる点だ。シャープペンシルへの影響がないことと、さらにこの特性があることで、学生のノートにも活用の幅が広がる。重要箇所を赤ペンでマークする際の書き間違いや、カラフルな図解を描く際のミスも、修正液や修正テープを使わずにきれいに消して書き直せるようになるのだ。

もちろんビジネスシーンでも、会議の議事録や契約書の下書きなど、推敲を重ねる文書作成において威力を発揮するだろう。

実用化への道筋と紙産業の未来

現在、研究チームは実用化に向けた最終段階に入っている。「ここまで我々は大学ですからテーブルテストで試作品を作っていますが、実用化には機械での製造が必要です。実機で作製するとテーブルテスト品とギャップがあるので、そこを調整しているのが直近の課題です」

共同研究を進めている企業との連携により、これらの課題も着実に解決されつつある。「製紙メーカーも製品化に向けて取り組んでくださっており、いろんな文具メーカーからオファーも来ています。まだニーズに対応した改善は継続していますが、基本的な技術は確立できました」と内村教授は手応えを語る。

コスト面での検討も重要であるため、コスト負荷がかからないような製造技術の確立を進めている。四国中央市から生まれたこのイノベーションは、日本の紙産業に新たな活路を示すとともに、私たちの「書く」という行為をより自由で効率的なものに変える可能性を秘めている。「近い将来、市場に出したいと考えています」という内村教授の言葉からは、実用化への確かな手応えが感じられた。

取材・文/宮﨑 駿

〝学び続ける大人はカッコいい〟書くことに全幅の信頼を寄せて生まれたコクヨのIoT文具「大人のやる気ペン」

【挑戦者たち〜ヒット商品が生まれた瞬間】コクヨ『大人のやる気ペン』──学び続ける大人はカッコいい。 「書く」ことに全幅の信頼を寄せて生まれたIoT文具 2度にわ…

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE