Googleカレンダーの勤務時間機能を使えば、勤務可能な時間を共有し、会議の調整や予定管理を効率化できる。設定方法から活用例、設定できない場合の対処法まで詳しく解説している。

目次

リモートワークが広がる中、勤務時間を共有したい人に便利なのがGoogleカレンダーの勤務時間機能。設定するだけで勤務外の予定を防ぎ、会議調整もスムーズになる。この記事では、勤務時間の設定方法や活用例、設定できないときの対処法を分かりやすく解説する。

Googleカレンダーで勤務時間を設定する方法

勤務時間の設定を行うことで、予定の調整ミスを防ぎ、効率的にスケジュールを管理できるようになる。ここではGoogleカレンダーで勤務時間を設定する基本手順を解説する。

■ 勤務時間設定機能とは

勤務時間設定機能とは、自分が業務に対応できる時間帯をGoogleカレンダー上で明示できる機能である。勤務可能な時間を登録しておくことで、他のメンバーが会議や予定を入れる際に自動で調整され、勤務時間外の予定作成を防ぐことができる。

■ PCで勤務時間を設定する手順

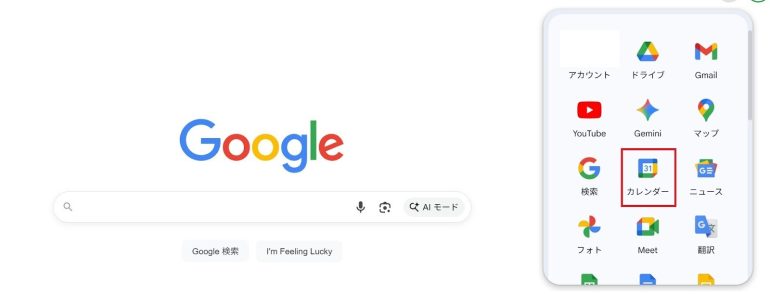

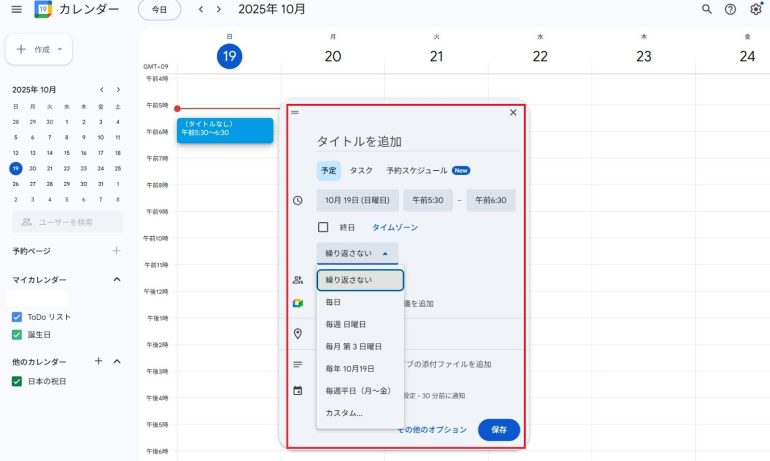

- ブラウザでGoogleカレンダーを開く

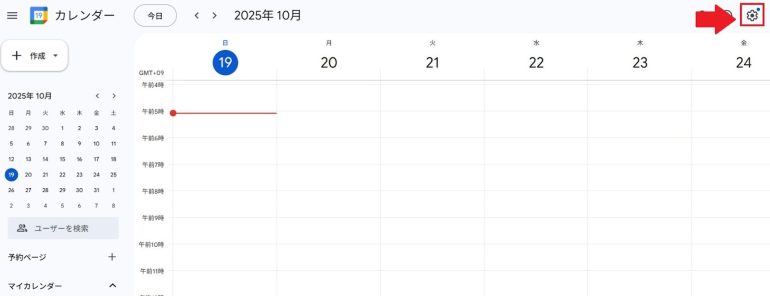

- 画面右上の「歯車アイコン」をクリックし、「設定」を選択する

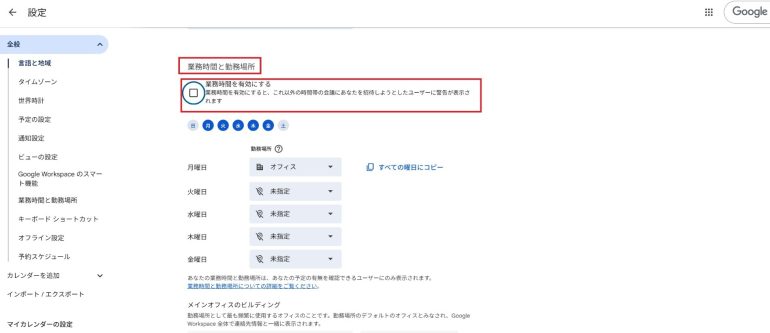

- 設定内「業務時間と勤務場所」の「業務時間を有効にする」にチェックを入れる

- 各曜日ごとに勤務開始・終了時刻を入力する

- シフトがある場合は「+」ボタンで複数の時間帯を追加できる

設定を保存すれば、カレンダー上で勤務時間帯が薄い色で表示されるようになり、他のユーザーからも勤務可能な時間が分かるようになる。

■ iPhoneで勤務時間を設定する手順

- Googleカレンダーアプリを開く

- 画面右上の「メニュー」から「設定」を選択する

- 「勤務時間と場所」をタップする

- 「勤務時間を設定」をオンに切り替える

- 曜日ごとに勤務開始時間と終了時間を入力する

アプリのバージョンによっては、「勤務時間」設定が表示されないことがある。その場合はブラウザ版から設定を行うとよい。

■ Androidで勤務時間を設定する手順

- Googleカレンダーアプリを開く

- 左上の「三本線メニュー」から「設定」を選択する

- 「勤務時間と場所」を開き、「勤務時間を設定」をオンにする

- 各曜日の勤務時間を入力する

Androidでも同様に勤務時間を設定しておくと、他のメンバーがその時間帯を確認できるようになる。

■ シフト制など複数パターンの勤務時間を登録する方法

週ごとや日によって勤務時間が異なる場合は、曜日単位で異なる時間帯を設定できる。例えば「月・火は9:00〜18:00」「水曜は10:00〜19:00」といった形で入力すれば、柔軟なスケジュール管理が可能になる。

また、特定の日だけ時間を変えたい場合は、該当日をクリックして個別に勤務時間を調整することもできる。

■ 登録した勤務時間を変更・削除する方法

勤務時間を変更したい場合は、再び「設定」→「勤務時間と場所」から該当の曜日を選び、開始・終了時刻を修正する。不要になった時間帯は「×」アイコンで削除できる。

設定内容は自動で保存され、カレンダー上にも即時反映される。変更後は、会議などの自動スケジュール調整にも新しい勤務時間が反映されるようになる。

Googleカレンダーの勤務時間設定のメリットと活用例

勤務時間を登録しておくことで、単に予定を整理するだけでなく、チーム全体のスケジュール調整や業務効率の向上にもつながる。ここでは、勤務時間設定の主なメリットと実務での活用例を紹介する。

■ 会議や予定の自動調整がスムーズになる

Googleカレンダーの勤務時間を設定しておくと、他のメンバーが会議を招集する際に、自分の勤務時間外を自動的に避けて予定を提案してくれる。これにより、勤務時間外の会議設定や予定の重複を防ぐことができる。

また、カレンダー上で勤務時間がグレー表示されるため「この時間は対応できない」という状況を視覚的に伝えやすい。特にリモートワークやフレックスタイム制を導入しているチームでは、勤務時間を可視化することでスケジュール調整の手間が大幅に減る。

■ チームメンバーと勤務時間を共有できる

勤務時間を設定すると、その情報はチームメンバーにも共有される。これにより、誰がいつ働いているのかが一目で分かり、コミュニケーションのタイミングを取りやすくなる。

例えば、営業担当とサポート担当が異なる勤務帯で働いている場合でも、Googleカレンダーを見れば「連絡してよい時間」「会議を設定できる時間」がすぐに判断できる。結果として、無駄な待機時間や行き違いが減り、業務の連携がスムーズになる。

■ 勤務場所設定と組み合わせて効率化する方法

Googleカレンダーには「勤務場所」の設定機能もあり、勤務時間と組み合わせて利用するとさらに便利である。

例えば、勤務時間を「9:00〜17:00」、勤務場所を「オフィス」「在宅」「出張先」といった形で登録しておくと、同僚は「誰がいつ・どこで働いているか」を正確に把握できる。

この情報を活用すれば、対面会議を設定する際も「同じ日にオフィス勤務のメンバーだけ集める」といった最適なスケジュールを自動で組めるようになる。

リモートワークやハイブリッド勤務が増えた現代において、勤務時間と勤務場所の両方を明確にしておくことは、チーム運営の効率化に欠かせない要素である。

Googleカレンダーの勤務時間設定ができないときの対処法

勤務時間設定のメニューが見つからなかったり、入力しても反映されなかったりする場合には、いくつかの原因が考えられる。ここでは、勤務時間設定がうまくできないときの主な原因とその対処法を解説する。

■ 勤務時間の項目が表示されない場合

Googleカレンダーの設定画面に「勤務時間と場所」の項目が表示されない場合は、機能が有効になっていない可能性がある。

まず、Googleカレンダーを最新のブラウザで開き、画面右上の「歯車アイコン」から「設定」を選ぶ。左側のメニューに「勤務時間と場所」が表示されない場合は、アカウントの種類を確認することが重要である。

個人用のGoogleアカウントでは一部機能が制限されることがあり、Google Workspace(旧G Suite)での利用が前提となっているケースもある。その場合は、管理者に機能の有効化を依頼する必要がある。

■ ブラウザやアプリのバージョンが古い場合

勤務時間設定がうまく表示されない場合は、ブラウザやGoogleカレンダーアプリのバージョンが古い可能性もある。

まずブラウザを最新バージョンに更新し、キャッシュを削除してから再読み込みを行う。また、スマホアプリを利用している場合は、App StoreまたはGoogle Playで最新のアップデートが適用されているか確認すること。

古いバージョンのままだと、新機能が正しく表示されないことがあるため、定期的な更新が必要である。

■ 組織アカウントで設定が制限されている場合

Google Workspaceを利用している場合、管理者の設定によって勤務時間機能が制限されていることがある。特にセキュリティや業務ポリシー上の理由で、勤務時間や勤務場所の共有が無効化されているケースも少なくない。

この場合、個人では設定を変更できないため、管理者に「勤務時間設定機能を有効にしてほしい」と依頼するのが最も確実な方法である。管理者が設定を変更すれば、自分のアカウントでも勤務時間の登録が可能になる。

■ スマホアプリで勤務時間が反映されない場合

スマホのGoogleカレンダーアプリで勤務時間を設定しても、反映されないことがある。その場合は、以下の点を確認するとよい。

- アプリの同期が有効になっているか

- Googleカレンダーがオンライン状態であるか

- 設定変更を行ったアカウントと同一のGoogleアカウントを使用しているか

特に複数のGoogleアカウントを使い分けている場合は、勤務時間を設定したアカウントとアプリで表示しているアカウントが一致しているかを確認することが重要である。

それでも改善しない場合は、アプリを一度再インストールし、再ログインすると正常に反映されることが多い。

まとめ

この記事では、Googleカレンダーの勤務時間機能について、設定方法・活用例・トラブル時の対処法を分かりやすく解説した。勤務時間を登録しておくことで、予定の調整がスムーズになり、チーム全体の生産性向上にも繋がる。

主なポイント

- 勤務時間設定機能を使えば、自分の勤務可能な時間帯を明確にできる

- PC・iPhone・Androidのどれからでも簡単に設定できる

- 勤務場所設定と組み合わせることで、「いつ・どこで働くか」を共有できる

- チームメンバーとの会議や予定の自動調整がスムーズになる

- フレックスタイム制やシフト制にも対応でき、柔軟な勤務時間管理が可能

注意点

- 勤務時間設定が表示されない場合は、Google Workspaceの管理者設定で制限されている可能性がある

- 古いバージョンのブラウザやアプリでは勤務時間機能が表示されないことがある

- アカウントの同期設定が無効になっていると、スマホに反映されないことがある

- 設定変更後は、反映まで少し時間がかかる場合があるため、数分待って再確認するとよい

勤務時間機能を上手に使えば、Googleカレンダーは単なる予定管理ツールから、チームの働き方を支える効率化ツールになるので是非活用してほしい。

構成/編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE