WRAPCOLS関数は、1行や1列を行ごとに折り返して表示する関数である。折り返して表示することで、全体を見やすくできる。列ごとに折り返して表示するWRAPROWS関数とは真逆の関数である。

目次

ExcelのWRAPCOLS(ラップコルズ)関数の使い方が分からない、という方もいるのではないだろうか。WRAPCOLS関数は、1つの行や列を行ごとに折り返して表示できる関数だ。

本記事ではExcelのWRAPCOLS関数の使い方について解説する。WRAPROWS関数との違いや、WRAPCOLS関数を使う際の注意点についてもまとめた。

WRAPCOLS関数とは

WRAPCOLS関数は、1つの行や列をN行ごとに折り返して表示する関数である。1列に並ぶデータを折り返すことで、データ全体が見やすくなる場合がある。

WRAPCOLS関数はMicrosoft 365で新しく追加された関数だ。Microsoft 365に加入していないと使うことはできないので注意しよう。

■WRAPCOLS関数の構文

WRAPCOLS関数の構文は次のとおり。

- =WRAPCOLS({折り返すベクトル}, {各列の行数}, {埋め込む値})

1つ目の引数には、折り返したい1つの行や列を指定する。

2つ目には、何行ごとに折り返すか指定する。

3つ目の引数は省略可能である。データが不足している箇所がある場合、何の文字列で埋め込むかを指定する。たとえば「-」を指定したら、不足部分には「-」が記入される。

WRAPCOLS関数の使い方

WRAPCOLS関数の使い方について解説する。

WRAPCOLS関数で次の3つを行うやり方を順番に見ていこう。

- 3行ごとに縦方向に折り返す

- SEQUENCE関数で生成した行を折り返す

- 不足部分を埋める

■1.3行ごとに縦方向に折り返す

WRAPCOLS関数の基本的な使い方をまず解説する。WRAPCOLS関数で3行ごとに列を折り返す方法を見ていこう。

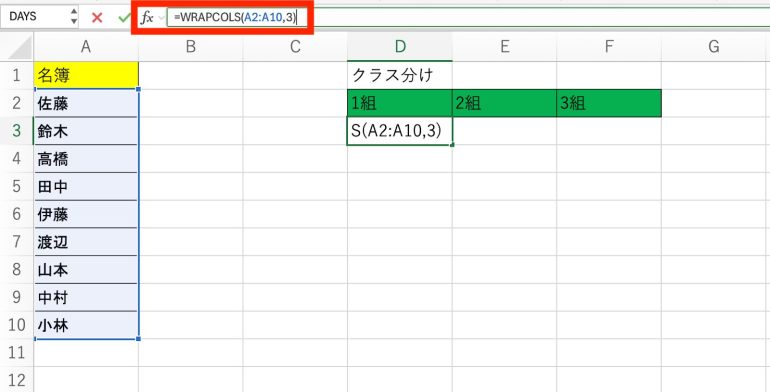

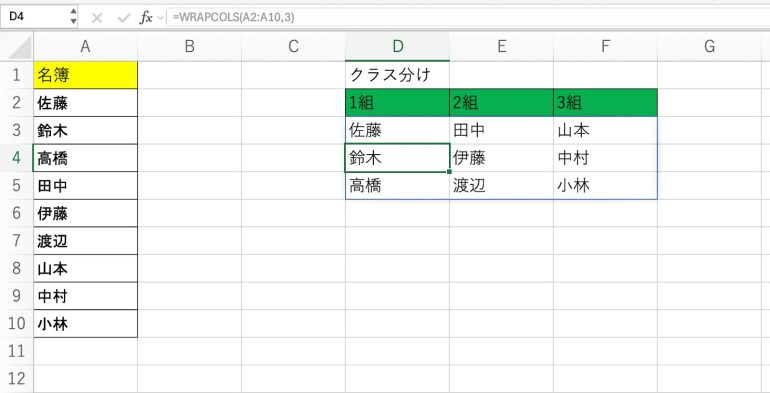

以下では「=WRAPCOLS(A2:A10,3)」としている。2つ目の引数に「3」を指定することで、3行ごとに縦方向に折り返すことができる。

実行すると、3行ごとに折り返されていることが分かる。

■2.SEQUENCE関数で生成した行を折り返す

WRAPCOLS関数は、SEQUENCE関数で生成した行も折り返すことができる。

SEQUENCE関数とは、指定した行数・列数の配列を生成できる関数だ。生成した配列の各セルには「1、2、3、4…」と順番に記入されている。

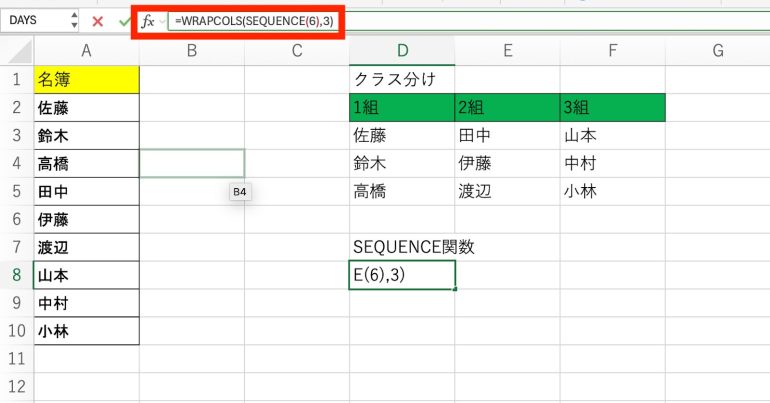

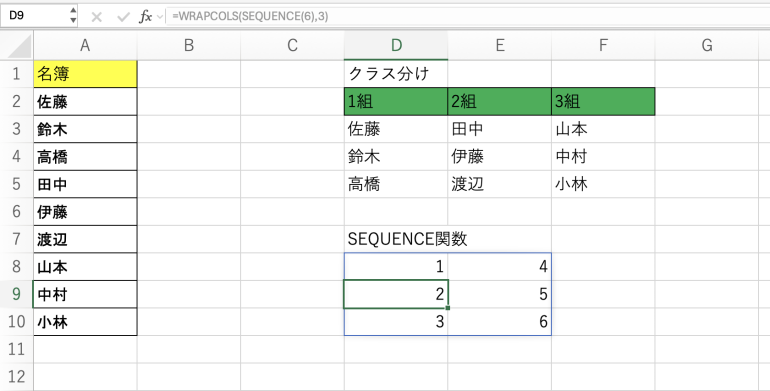

以下では「=WRAPCOLS(SEQUENCE(6),3)」としている。SEQUENCE関数によって行数が6つのベクトルを作成し、それに対してWRAPCOLS関数を使う。

実行すると、SEQUENCE関数によって「1、2、3、4、5、6」と横に並んでいたであろうデータが、WRAPCOLS関数によって3行ごとに折り返されていることが分かる

関連記事:知ってた?Excelで番号を自動入力できるようにする便利な方法

■3.不足部分を埋める

WRAPCOLS関数は、3つ目の引数を指定することで、不足部分を埋められる。3つ目の引数には、データの不足部分に記入する値を指定できる。

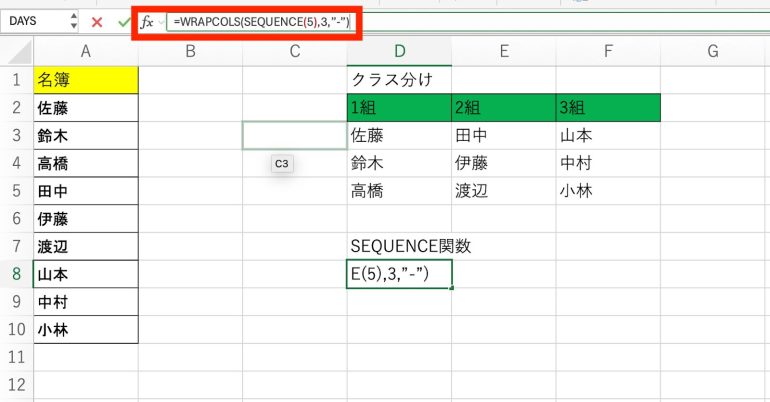

以下では「=WRAPCOLS(SEQUENCE(5),3,”-”)」としている。今度はSEQUENCE関数で、行数が5つのベクトルを作成している。3行ごとに折り返すと、枠が1つ余ってしまう。

実行すると、最後の余っている枠に「-」と表示されることが分かる。

WRAPCOLS関数とWRAPROWS関数の違い

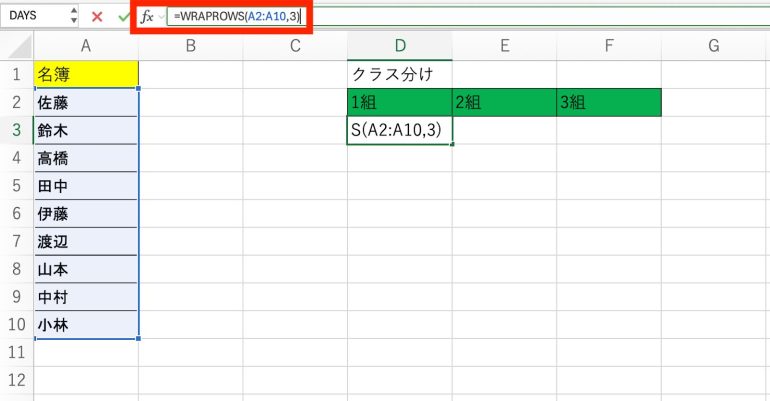

WRAPROWS関数はN行ごとではなく、N列ごとに折り返す関数だ。WRAPROWS関数を使う例を見てみよう。

以下では「=WRAPROWS(A2:A10,3)」としている。

実行すると、D3→E3→F3→D4という順番でデータが並び、3列ごとに折り返されている。

このように、行ごとではなく列ごとに折り返したい場合は、WRAPROWS関数を使う。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE