DROP関数とは、配列(表)から不要な行・列を除外する関数である。行数・列数を指定することで、指定した行数・列数までの部分を削除できる。指定した行数・列数までの部分を表示できるTAKE関数とは逆の働きをする。

目次

ExcelのTAKE関数の使い方が分からない、という方もいるのではないだろうか。TAKE関数は、配列(表)から任意の行・列までを抜き出して表示できる関数だ。

本記事ではTAKE関数の使い方について解説する。TAKE関数で、N行目・M列目までを取り出す方法や、DROP関数との違いについてまとめた。

TAKE関数とは?

TAKE関数は、配列(表)から特定の行・列を取り出せる関数である。表の特定部分だけを抜き出して、新しい表を作りたい場合などに便利な関数だ。

TAKE関数を使うには、Microsoft 365に加入している必要がある。TAKE関数はMicrosoft 365から追加された新しい関数であるためだ。

■TAKE関数の構文

TAKE関数の基本的な構文は次のとおり。

- =TAKE({配列},{行数},{列数})

1つ目の引数に配列(表)を指定する。

2つ目の引数に行数を指定することで、その行までを抜き出せる。

3つ目の引数に列数を指定することで、その列までを抜き出せる。

TAKE関数の使い方

TAKE関数の基本的な使い方について解説する。

TAKE関数で次の5つを行う方法を順番に見ていこう。

- 3行目までを取り出す

- 2列目までを取り出す

- 3行目かつ2列目までを取り出す

- 下から1行目を取り出す

- SEQUENCE関数で生成した配列の3行目までを取り出す

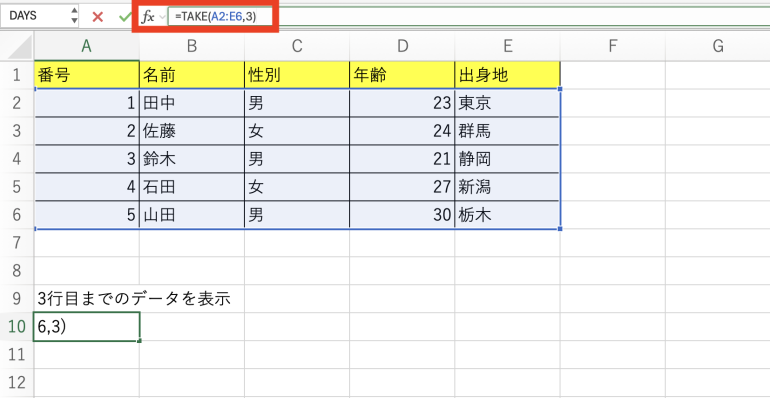

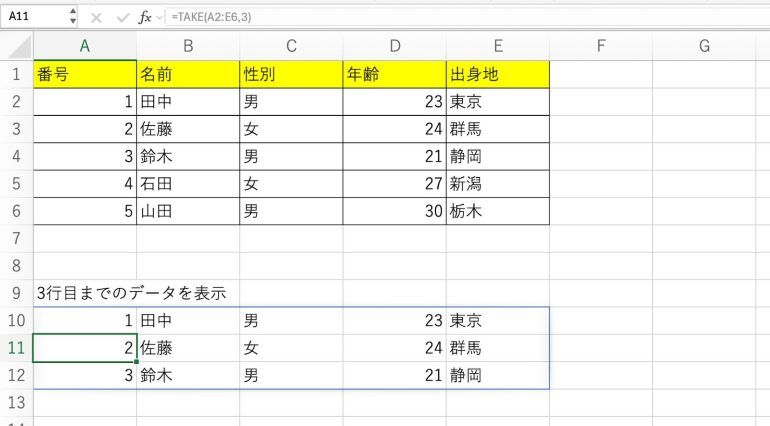

■1.3行目までを取り出す

まずTAKE関数で、表の3行目までを取り出す方法を見ていく。

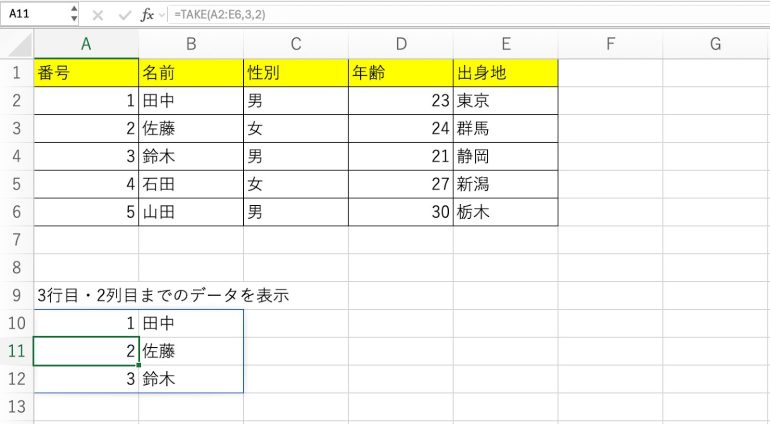

以下では「=TAKE(A2:E6,3)」としている。2つ目の引数には「3」が指定されている。

実行すると、3行目までのデータが取り出されていることが分かる。

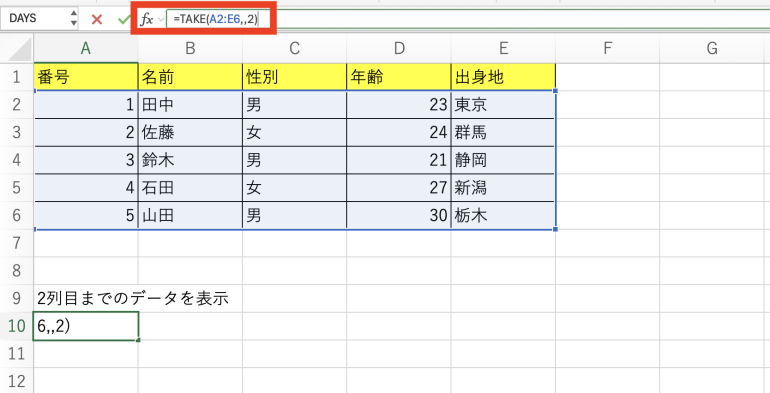

■2.2列目までを取り出す

今度は、2列目までを取り出す方法を見ていく。

以下では「=TAKE(A2:E6,,2)」としている。3つ目の引数に「2」を指定することで、2列目までを取り出すことができる。

実行すると、2列目(B列目)までが表示されている。

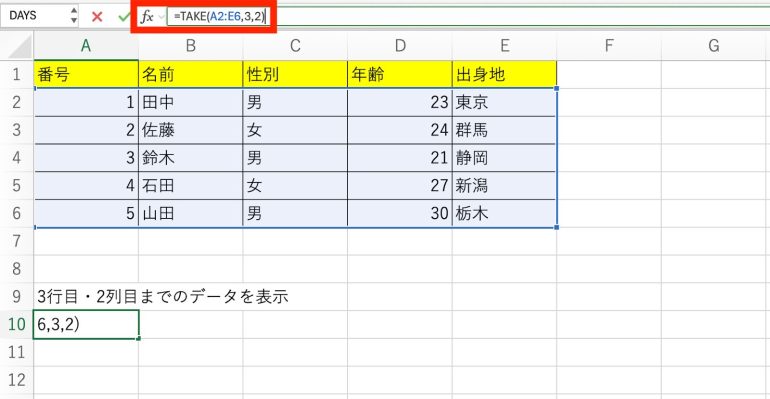

■3.3行目かつ2列目までを取り出す

今度は、3行目かつ2列目までを取り出す方法を見ていく。

以下では「=TAKE(A2:E6,3,2)」としている。2つ目の引数に「3」、3つ目の引数に「2」を指定している。

実行すると、3行目かつ2列目(B列目)までのデータが表示される。

■4.下から1行目を取り出す

2つ目の引数に負の数を指定することで、下からN行目までのデータを取り出せる。

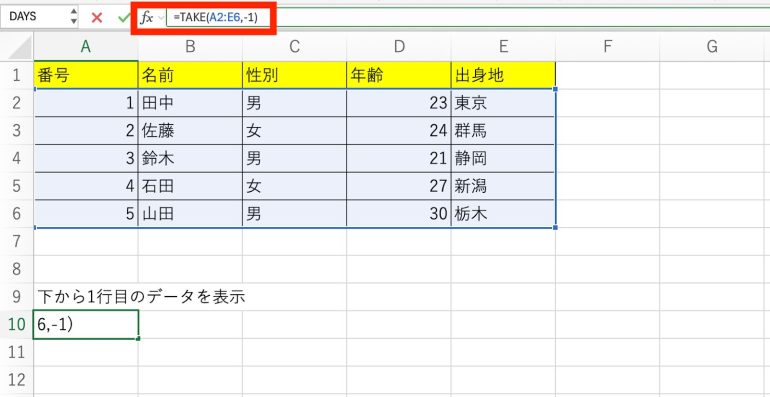

以下では「=TAKE(A2:E6,-1)」としている。2つ目の引数に「-1」を指定している。こうすることで、下から数えて1行目までのデータを取り出せる。

実行すると、1番下の5行目のみが取り出せていることが分かる。

■5.SEQUENCE関数で生成した配列の3行目までを取り出す

最後に、SEQUENCE関数で生成した配列に対して、TAKE関数が機能する例を見てみよう。SEQUENCE関数は指定した行数・列数の配列を生成する関数だ。生成された配列には「1、2、3…」と順番に記入されている。

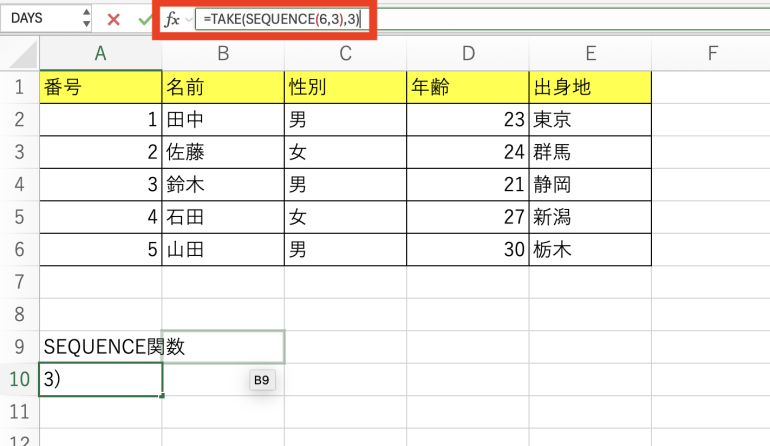

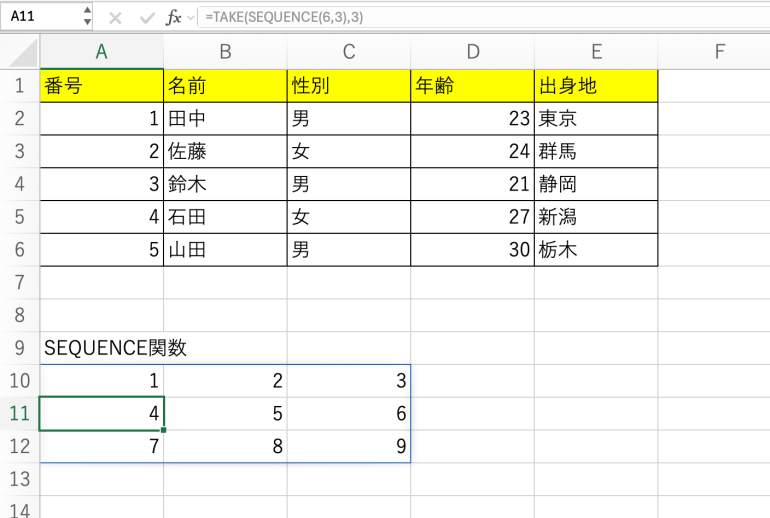

以下では「=TAKE(SEQUENCE(6,3),3)」としている。SEQUENCE関数で6行・3列の配列を生成している。TAKE関数は、生成された配列の最初の3行目までを取り出す。

実行すると、6行あった配列の3行目までが取り出されていることが分かる。

関連記事:知ってた?Excelで番号を自動入力できるようにする便利な方法

TAKE関数とDROP関数の違い

TAKE関数とよく似た関数に、DROP関数というものがある。DROP関数はTAKE関数とは真逆の働きをする関数と言える。

TAKE関数は、指定した行数・列数までのデータを取り出す関数だ。DROP関数は、指定した行数・列数までのデータを除外できる関数である。

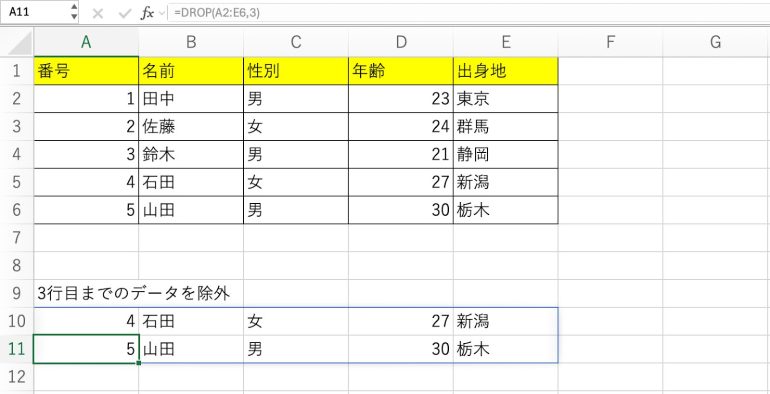

例を見てみよう。以下では「=DROP(A2:E6,3)」としている。2つ目の引数には「3」が指定されている。「3」を指定することで、3行目までを削除して表示できる。

実行すると、3行目までが削除され、4行目以降のみが表示される。このように、指定した行数・列数のデータを削除するのが、DROP関数である。

まとめ

本記事では、TAKE関数とはなにかについて解説した。最後に、TAKE関数の基本的な使い方についておさらいしよう。

- 3行目までを取り出す

例:=TAKE(A2:E6,3) - 2列目までを取り出す

例:=TAKE(A2:E6,,2) - 3行目かつ2列目までを取り出す

例:=TAKE(A2:E6,3,2) - 下から1行目を取り出す

例:=TAKE(A2:E6,-1) - SEQUENCE関数で生成した配列の3行目までを取り出す

例:=TAKE(SEQUENCE(6,3),3)

また、TAKE関数とDROP関数の違いについても整理する。

- TAKE関数:指定した行数・列数までのデータを取り出す

- DROP関数:指定した行数・列数までのデータを削除する

TAKE関数やDROP関数を使えば、表から特定箇所のデータを取り出してまとめられる。

関連記事:Excelでフィルターを複数適用して指定した数値やデータを抽出する方法

構成/編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE