CHOOSECOLS関数は、配列(表)から特定の列を抜き出して横に並べる関数である。バラバラになっているデータをまとめて、1つの表にすることもできる。FILTER関数と組み合わせれば、条件に合致する列のみ取り出せる。

目次

CHOOSECOLS(チューズコルズ)関数の使い方が分からない、という方もいるのではないだろうか。CHOOSECOLS関数は、配列(表)から特定の列を取り出して、それらの列を横に並べて表示させる関数だ。

本記事では、CHOOSECOLS関数の使い方について解説する。CHOOSECOLS関数で列を取り出して表示する方法や、CHOOSEROWS関数との違いについてまとめた。

CHOOSECOLS関数とは?

CHOOSECOLS関数は、配列(表)から特定の列を取り出し、それを横に並べて表示する関数だ。列番号を指定することで、その列のみを抜き出せる。

バラバラになっているデータをひとまとめにすることで、見やすくなり、データ分析もしやすくなる。

CHOOSECOLS関数は、Microsoft 365でのみ使用できる関数だ。CHOOSECOLS関数を使うにはMicrosoft 365の会員登録が必要となる。

■CHOOSECOLS関数の構文

CHOOSECOLS関数の基本的な構文は次のとおり。

=CHOOSECOLS({配列},{列番号1},{列番号2}……)

CHOOSECOLSは基本的には、配列(表)と列番号を指定するだけで良い。

列番号はA、B、Cではなく1、2、3と数字で指定する。列番号は複数指定することも可能である。複数の列を指定すれば、それらのデータを結合させて表示できる。

CHOOSECOLS関数の使い方

CHOOSECOLS関数の使い方について解説する。

CHOOSECOLS関数で次の4つを行うやり方について順番に見ていこう。

- 1列目のみを出力する

- 1列目と3列目を出力する

- 1列目を2回出力する

- 最後から1列目のみを出力する

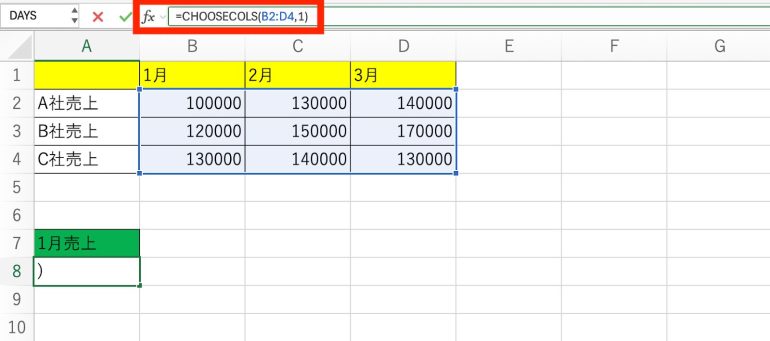

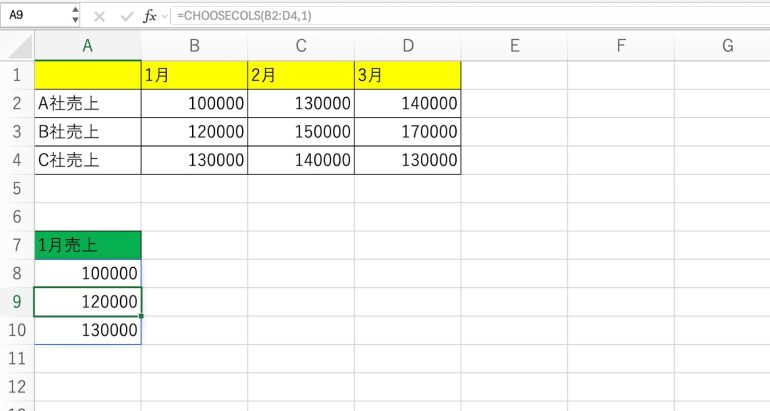

■1.1列目のみを出力する

まずは、CHOOSECOLS関数で最初の1列目のみを出力する、基本的な方法を解説する。

以下では「=CHOOSECOLS(B2:D4,1)」としている。1つ目の引数に「1」を指定することで、B2〜D4の中から1列目のみを取得することができる。

実行すると、1列目(1月の売上)だけが取得されていることが分かる。

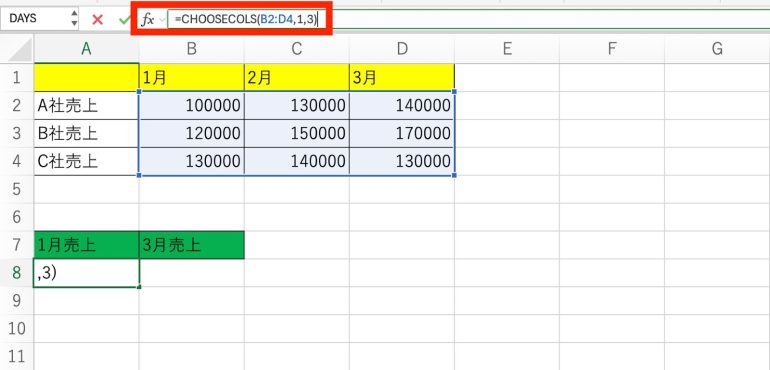

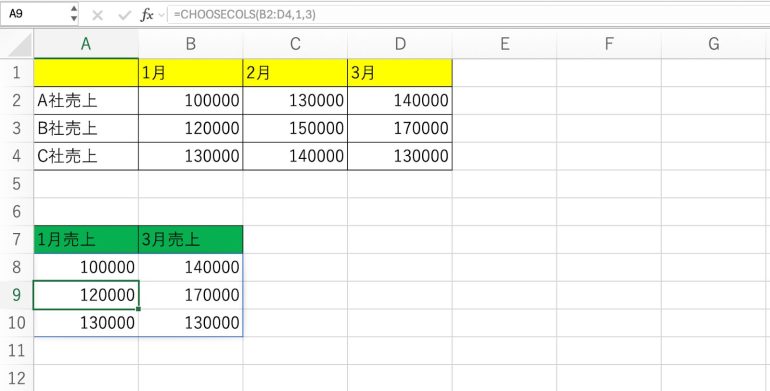

■2.1列目と3列目を出力する

今度は、1列目と3列目を出力する方法を見ていこう。

以下では「=CHOOSECOLS(B2:D4,1,3)」としている。2つ目の引数に「1」、3つ目の引数に「3」を指定することで、1列目と3列目を取得対象にできる。

実行すると、1月の売上と3月の売上だけが表示されていることが分かる。

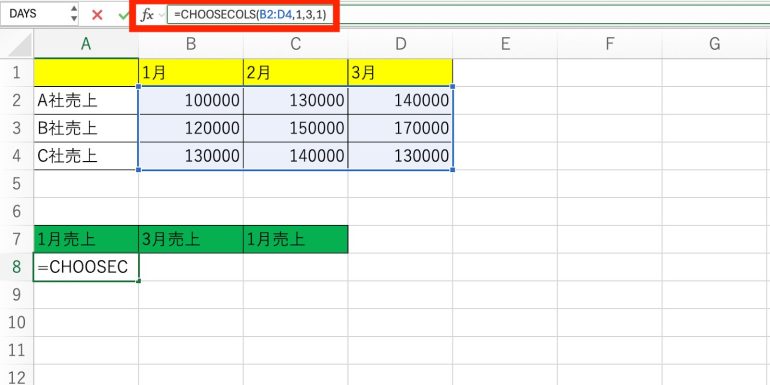

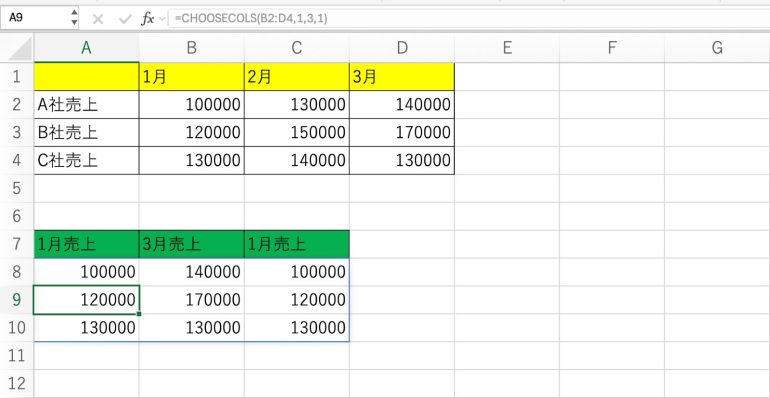

■3.1列目を2回出力する

CHOOSECOLS関数は同じ列を繰り返し出力することも可能だ。

以下では「=CHOOSECOLS(B2:D4,1,3,1)」としている。引数として1列目を2回指定している。

実行すると、1月の売上が2回表示されていることが分かる。

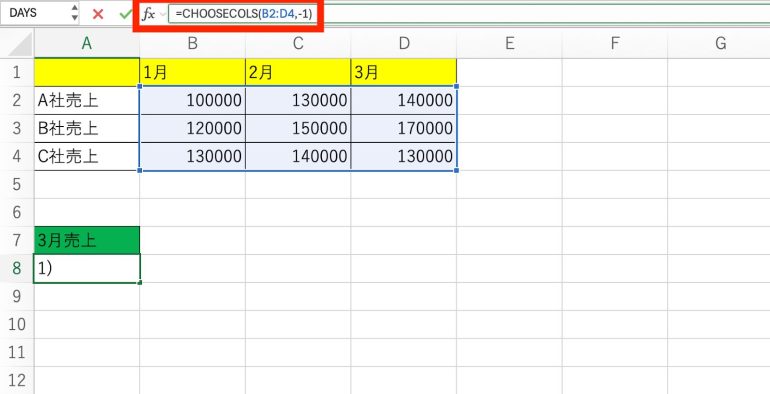

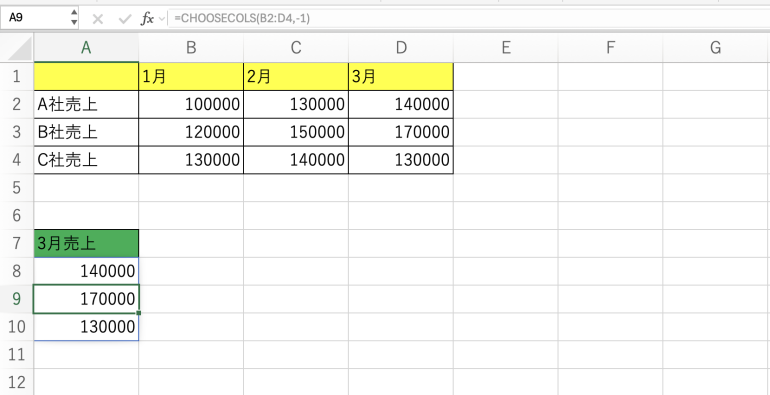

■4.最後から1列目のみを出力する

CHOOSECOLS関数には負の数を指定することも可能だ。負の数を指定することで、「最後からN列目」のみを出力できる。

以下では「=CHOOSECOLS(B2:D4,-1)」としている。「-1」を指定することで、「最後から1列目」のみを出力できる。

実行すると、最後の列である「3月売上」が出力されていることが分かる。

CHOOSECOLS関数とCHOOSEROWS関数の違い

CHOOSECOLS関数は指定した列のデータを取り出す関数である。一方で、CHOOSEROWS関数は指定した行を取り出す関数だ。

CHOOSEROWS関数の例を見てみよう。

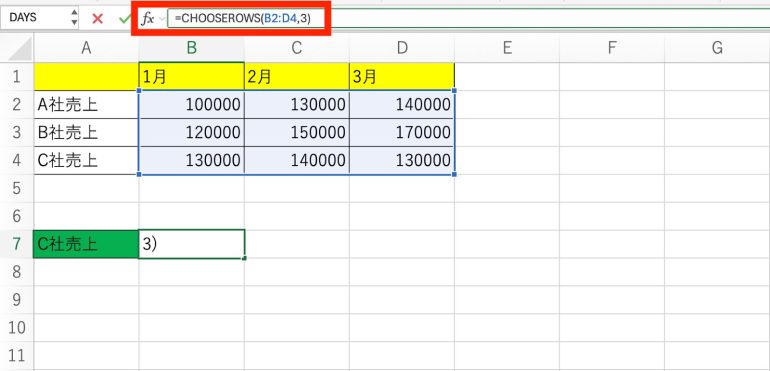

以下では「=CHOOSEROWS(B2:D4,3)」としている。2つ目の引数には「3」を指定する。

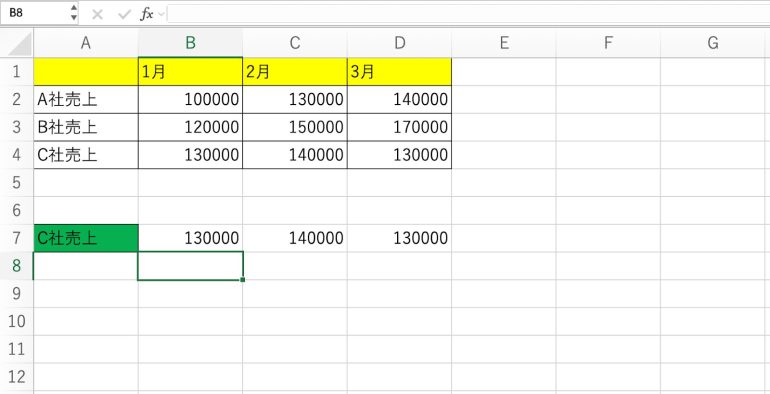

実行すると、3行目のデータのみを取り出せていることが分かる。このように、CHOOSEROWS関数は、N行目のデータを取り出せるのが特徴だ。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE