ロボットを超える「ファミリアーなマシン」の時代を目指して── Familiar Machines & Magic創業者(元iRobot CEO) コリン・アングル氏インタビュー

幼い頃からロボット作りに憧れ、MITを卒業後、後にロボット掃除機の代名詞となる「ルンバ」を開発したiRobotを創業。それ以来、30年以上に渡ってCEOを務めたコリン・アングル氏。彼は今、再び初心に戻ってFamiliar Machines & Magic(以下、FM&M)を創業し、「ロボットの次に来るもの」の開発に情熱を持って取り組んでいる。具体的な製品のリリース予定は来年だが、投資家向けのカンファレンスに登壇するために来日したコリン氏に、FM&Mが目指すビジョンや、開発を進めている「身体性を持つAI」に基づく「人工生命プラットフォーム」について語っていただいた。

日本訪問の目的について

筆者は、拙著『「ルンバ」を作った男 コリン・アングル「共創力」』の取材の際に、数日間に渡ってiRobotの米国本社を訪れ、コリン氏のロボットに対する熱い想いや将来のスマートホームの在り方についてじっくり伺ったことがある。彼は、福島の原発事故の際にも、内部調査用のロボットを供与し、日本に対しても深い親近感を抱いている。

ところが、新たに創業したFM&Mで開発しているのはロボットではなく、身体性のある人工生命と呼ぶべきものだという。いったい、それはどのようなものなのか? はやる気持ちを抑えて、まずは今回の来日の目的からお訊きした。

なお、社名にも使われている「マシン」という言葉は、一般的な感覚では、ロボットよりも無機質で冷たく感じられるかもしれない。しかし、コリン氏は、インタビューの後半でも触れているように、チェコ語で「強制労働」を意味する「robota」が語源の「ロボット」という言葉に違和感を抱いており、より中立的で広がりのある「マシン」を好んで使われていた。インタビュー内でも、そのような意味で「マシン」を使っている。

――まず、日本を訪問された目的についてお聞かせください。

今回の訪日は、いくつかの目的がありましたが、第一の理由は、投資家向けのカンファレンスであるGlobal CVC Startup Showcaseの基調講演に招かれたことです。新しいベンチャー「Familiar Machines & Magic」を立ち上げてから初めて公の場でお話しする大きな機会であり、30年ぶりに投資家とのネットワーキングを行う重要な場ともなりました。

第二の目的は、開発中の人工生命プラットフォームを日本企業にも紹介し、協業の可能性を探ることです。米国でも同様の対話を進めていますが、日本の企業が持つ技術力や社会課題との親和性は非常に高いと感じています。

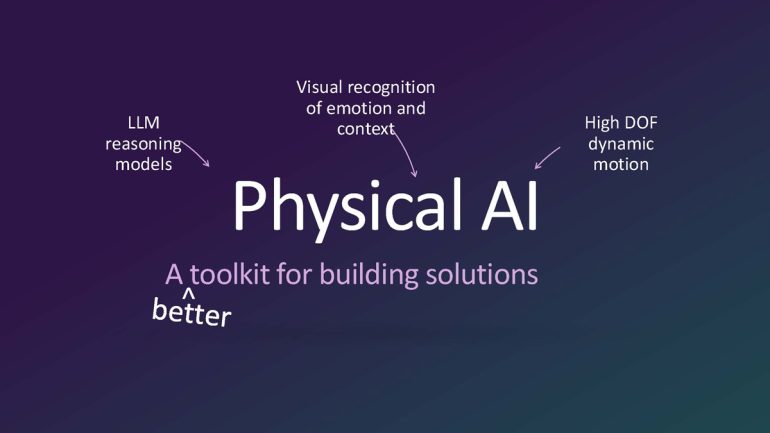

そして三つ目は、AIとロボティクスに関する議論の場に再び戻ることです。iRobotを離れてからしばらく発言を控えていましたが、「フィジカル(物理的な)AI」と呼ばれる新しいトレンドに対して、自分の考えを発信する時期が来たと思っています。

人工生命プラットフォームとは?

次に、その人工生命とは何か? という核心部分について話していただいた。そこには、コリン氏がロボットという言葉を避けるようになった理由も含まれていた。

――FM&Mのビジョンは「フィジカルAIと人工生命の融合」だと伺いました。それは、具体的にどのようなものなのですか?

私たちが開発しているのは、人と長期的な関係を築ける「エモーショナル・インテリジェンス(感情知性)」を持ったマシンです。

これまでのフィジカルAIは、主に製造や倉庫など効率重視の分野で進化してきました。しかし私は、その本当の価値が、人間と関わり合う領域にあると考えています。その観点から、FM&Mは、AIに「感情的な理解」、「記憶」、「性格」、「予測可能な行動」を与えることによって、「マシンが人と共に生きる存在」になる世界を目指しています。

――そうした存在と、既存のヒューマノイド型ロボットとの違いは、どこにあるのでしょうか?

ヒューマノイド型ロボットは素晴らしい技術の結晶ですが、その多くは「歩く」、「持つ」といった運動機能をどう実現するかに焦点を当ててきました。これに対して、私たちの関心は、「どうすればマシンが人の気持ちを理解し、よい関係を保てるか」という点にあります。つまり、マシンが感情モデルや記憶を持ち、人間のパートナーとして自然にふるまえるようにすること。それがFM&Mの目標です。

また、私は昔から「ロボットの形も、人間に似ている必要はない」と考えてきました。重要なのは目的に合ったデザインだからです。かつてルンバを発表したときにも、多くの人は「掃除ロボットなら人型の方がいい」と思っていました。しかし、実際には円盤型のルンバのほうが安価で効果的だった。目的から設計を考えるという原則は、FM&Mでも変わっていません。

スマートホーム構想との関係

真のスマートホームの実現は、iRobot時代からのコリン氏の目標でもあった。しかし、そこに至るアプローチは、近年のAI技術の急速な進歩によって、さらに深化したようだ。

――以前にスマートホームの在り方についてお聞きしたときには、すべてが家と一体化した透明な存在を構想されていたように思いますが、今回はフィジカル、つまり形のあるものも想定されていると感じます。今、考えられているスマートホームの姿とは、どのようなものでしょうか?

スマートホームの概念は、今も未完成だと考えています。その中でFM&Mが目指しているのは、「住人を理解し、守り、助ける家」です。AIが室内の温度や湿度をコントロールするだけでなく、住人の健康状態や気分を把握し、心地よい環境をつくる。たとえば「今日は疲れていそうだから、照明を少し落とすことにしよう」というように、共感的な判断ができるようにしたいのです。

私たちは、そのためにAIの「性格」や「ふるまい」をストーリーとして記述しています。具体的には、「この家はこのような振る舞うことが望ましい」というストーリーを数千単位で作り、それらを生成AIによって何万ものバリエーションに展開したうえで、学習データとしてAIの人格を形成していくのです。いうなれば、家庭におけるAI体験を「ストーリーに基づいた人格」として実装していることになります。

ハードウェア・リファレンスデザイン

AIがそのような人格を身につけたとして、実際に、それに基づく働きかけを住人に対して行う際には、何らかの物理的なメカニズムが必要になる。FM&Mは、AI自体の育成を進めると同時に、あるべきハードウェアの姿を作り上げる努力も行なっている。

――ハードウェアのリファレンスデザインを進めているとのことですが、それは具体的にどのようなものでしょうか?

FM&Mのハードウェアは、再構成可能な「ビルディングブロック」形式です。つまり、アクチュエーターやセンサー、マイクアレイなどのモジュールを組み合わせて、さまざまな形のマシンを作ることが可能になります。

中でも特に重視しているのは、「シミュレーションと現実の動作のギャップ」の解消です。マシンの動作を設計するには、手動操作による動きを再現させたり、CGIのようなアニメーションツールを使う方法がありますが、それだけでは現実の物理環境では通用しません。理想化された動作をシミュレーションに変換したうえで、転倒や地形の影響を考慮して、物理的に正しい動作プログラムを生成する必要があるのです。

しかも、そのようなシミュレーションの結果自体も、実機にそのまま適用することはできません。その理由は、モーターやギアなどの挙動が現実の構造に組み込まれると異なってくるからです。これが、「シミュレーションと現実の動作のギャップ」です。

しかし、FM&Mでは、アクチュエーターなどのパーツの挙動を詳細にモデリングしたライブラリを構築することで、このギャップをあらかじめ解消することに成功しました。さらに3Dセンサーやマイクアレイなどを統合し、再利用可能なハードウェア基盤を作り上げたものが、リファレンスデザインです。

この基盤を活かして、FM&Mでは最初の製品開発を進めており、1年後には具体的なハードウェアをお見せする目処が立つことでしょう。

ビジネスモデルと今後の展開

iRobotでは、コンシューマー向けのビジネスを展開していたが、FM&Mはいかなる事業展開を考えているのだろうか? 既存のロボット製品は比較的高価なため、サブスクリプションやリースによるビジネスを行なっているところもあるが、人工生命がどのような形で普及していくのかについては、大いに興味が掻き立てられる。

――FM&Mのビジネスモデルとしては、どのようなものを考えていますか?

私たちのビジネスは、基本的に消費者向け、いわゆるB2Cです。また、製品や用途に応じて、直接販売、サブスクリプションモデル、リースなどから選択できる柔軟な形式を検討しています。特にサブスクリプションは、初期費用を抑えて継続的なアップデートやサポートを提供できる点で魅力的です。加えて、ハードウェアのリファレンスデザインを他社にライセンス提供する可能性もあります。

とはいえ、会社設立からまだ1年しか経っていませんので、最初の段階では、共同開発のパートナー企業と共に市場の検証を進めていく予定です。

ロボティクスの未来と〝ファミリアー〟という概念

コリン氏は、これまで30年に渡って、ロボット掃除機に代表されるコンシューマー向けロボティクスの最前線を見てきた人物である。その彼に、今後のロボティクスの方向性をどのように捉えているのかを聞かないわけにはいかない。

――ロボティクスの未来については、どのように見ていますか?

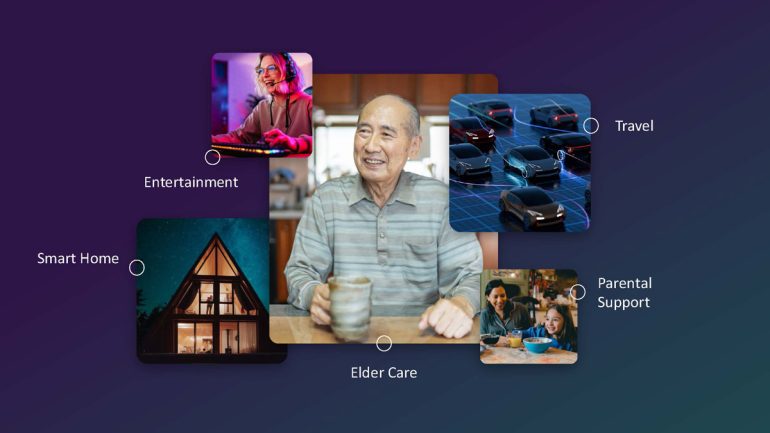

これから5~10年で、フィジカルAIが社会を大きく変えるでしょう。これまで、いわゆるロボットが活躍していたのは製造や物流分野でしたが、これからは生活、医療、旅行、小売など、あらゆる分野に広がっていきます。

たとえば、小売店では、その場で来店者の好みを理解して提案を行なってくれるようなロボットが登場するかもしれません。また、家庭では、高齢者の自立支援や孤独の解消を助ける存在としてのロボットが普及していくでしょう。

しかし、実のところ私は「ロボット」という言葉が好きではありません。もともと「強制労働」を意味する言葉ですし、冷たい印象を受けるからです。私たちが創りたいのは、「感情・記憶・表現を備えた新しい存在」であり、それを「ファミリアー(親しみのある)マシン」と呼んでいます。ファミリアー(『親しみのある』とラテン語の語源を同じくする『家庭の一員のように仕える精霊』的な)マシン、単なる機械ではなく、人に寄り添って共に成長していく仲間のような存在になっていくはずです。

――では最後に、日本の読者にメッセージをお願いします。

いま世界では、AIとの関係性が「便利さ」から「共感」へと変わりつつあります。そして、日本の人々は、ロボットを友達のように受け入れる文化を持っています。私が、これからのAI時代においてとても重要になると考えているのは、そのような感性です。

私たちが目指す「ファミリアーマシン」は、まさにそうした日本の文化と響き合う存在になるでしょう。

1年後に、果たしてどのようなファミリアーマシンが登場してくるのだろうか? それを考えると、今からワクワクする。人の気持ちや心身の状態を理解し、高齢者の自立を助け、孤独感を一掃してくれるような存在。それが姿を現す日まで、楽しみに待ちたいと思う。

Familiar Machines & Magic CEO & Co-founder

マサチューセッツ工科大学(MIT)で電気工学とコンピューター科学の学位を取得後、1990 年にアイロボット社を設立。2002 年に世界で初めて商業的成功を収めた実用的なロボット掃除機「ルンバ」を発売した。2011 年の福島第一原子力発電所事故の際に災害復旧用のロボットを提供するなど、社会的な貢献も積極的に行う。

取材・文/大谷和利

テクノロジーライター

スティーブ・ジョブズ、ビル・ ゲイツ、スティーブ・ウォズニアックのインタビュー記事をはじめ、IT、カメラ、写真、デザイン、自転車など様々な分野の文筆活動や、製品開発のアドバイスを行う。著書に『ルンバをつくった男 コリン・アングル「共創力」』(小学館)。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE