【上は何も分かっていない・・と感じた経験は?】

現場と上層部の間で、求めていることや決定がズレてしまう問題は、多くの組織で起こりうる、非常に根深いテーマですね。「上は何もわかっていない」という現場の不満は、ストレスの大きな原因となります。そして、このストレスを感じた方は多いはずです。今経営者の方でも、若手時代にこの壁にぶつかった経験があるのではないでしょうか?

【なぜこの「ずれ」が発生するのか?原因は?】

このズレは、視点、情報、時間軸の違いから生じることがほとんどです。

1. 視座の違い(見ている範囲の違い)

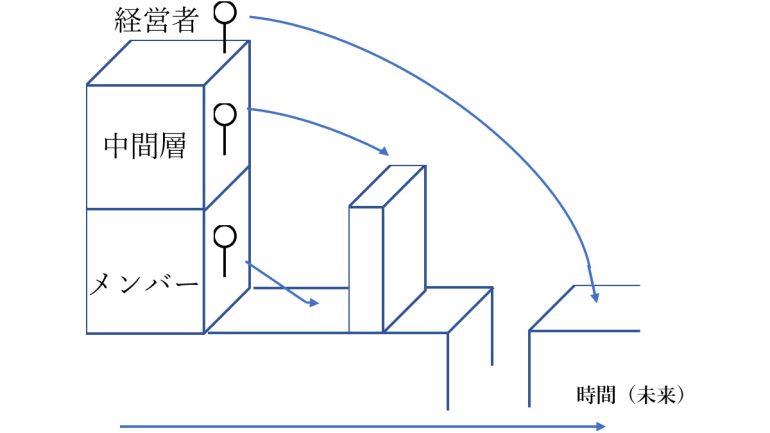

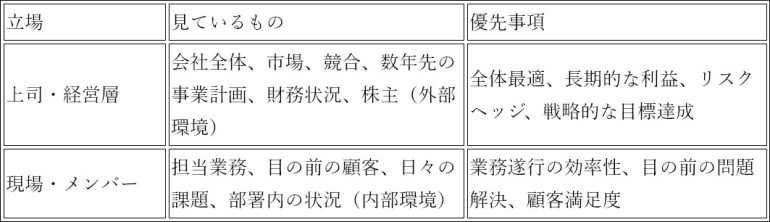

図(1)を見てください。経営者はより高い位置(視座)から、遠くの景色(未来)を見ています。長い時間軸で未来、つまり会社全体、市場、競合、数年先の事業計画、財務状況、株主(外部環境)などを意識して意思決定しています。

一方で部下は低い位置(視座)から近い景色(現在)を見ています。今まさに現場で起きている事実を見ている訳です。(図(2)参照)

上層部の決定は高い視点から未来も視野に入れた「全体最適」の視点で行われます。たとえば、現場では非効率と感じるシステム導入でも、全社的なセキュリティ強化やコスト削減、将来的な事業拡大のためには必須という判断があり得ます。現場の要望は「部分最適」に偏りがちであり、この視点の違いが決定のズレを生みます。

2. 情報の質と量の違い

• 上司・経営層の持つ情報: 組織全体の機密情報、将来の投資計画、財務上の制限、他部署や業界全体の動向など、現場には開示されない重要な情報に基づいています。

• 現場の持つ情報: 顧客のリアルな反応、業務の具体的なボトルネック、作業にかかる正確な時間、ツールの使い勝手など、詳細かつ生の情報(生の声)です。

お互いに持っていない情報があるため、それぞれの判断の根拠が異なり、「なぜその決定になったのか」「なぜ現場の意見が通らないのか」が理解できなくなります。

これらは上司が偉いとか偉くないとかではなく、位置によって役割が違うという事から生まれるギャップです。部署や役職によって立ち位置が決まり、「この立ち位置の人はこの景色を見る役割と責任がある」となります。それぞれが自分達の役割と責任を果たそうとするがゆえに、見える景色の違いが、決定事項の「ずれ」の要因となりうるという事です。

3. 時間軸の違い

• 上層部の決定は、数ヶ月から数年といった長期的な視点で効果を見込んでいます。

• 現場が求めている改善は、今日、明日といった短期的な業務のストレスや非効率を解消することに焦点が当たっています。

図(1)で分かる通り、異なった時間軸で判断する為、上司部下の思う適切な決定には温度差が生まれることは致し方ありません。

長期的な目標のためには短期的な不便や負荷の増加を許容する必要がある、という上層部の判断が、現場から見ると「現場の状況を無視している」と映ります。

【この「ずれ」が発生する事で予想されるリスク】

現場の声と上の決定がずれることで予想されるリスクは、組織のパフォーマンス、社員の士気、そして最終的には企業の競争力にまで影響を及ぼします。

1. 業務遂行における非効率と品質低下

• 非効率なプロセスによるコスト増大: 組織の決定が、現場の認識と大きくずれてしまっている場合、非現実的なプロセスやシステムが導入され、現場に無駄な作業(二重入力、不必要な報告、複雑な手順など)が発生します。これにより、時間と人的リソースが浪費され、結果的に生産性が低下します。

• 判断ミスと品質低下: 現場の専門的な知見(「このやり方は顧客にとって不便だ」「技術的に無理がある」など)が反映されないまま業務が進むと、顧客対応の質が落ちたり、製品・サービスの品質に問題が生じたりするリスクが高まります。

2. 従業員の迷いが発生する

• 迷いの発生: 「自分たちの現場での取り組みの成果が会社の判断に加味されていない」と感じることで、業務遂行する際に疑念や迷いが発生し、業務遂行に集中できなくなってしまいます。モヤモヤしたまま仕事に取り組んで生産性が上がらないという経験は皆様あると思います。「どうせ言っても無駄だ」という無力感が広がり、言われたことだけをこなす指示待ちの姿勢が蔓延することも。

• 離職率の増加: 迷いがある状態が続くと、現場のストレスが蓄積し、成果を出している優秀な人材にとって特に大きな不満となり、離職につながりやすくなります。

3. 組織内の指示命令系統が機能しなくなる

• 上司部下の位置関係のずれ: 現場は上層部に対し「責任を押し付けている」と不信感を抱き、上層部は現場に対し「視野が狭い」「不平ばかり言う」と判断しがちになります。

4. 環境変化への対応遅れ

• 市場機会の逸失: 現場は顧客や市場の「今」の変化を最も早く察知しています。組織の意思決定に現場目線の事実情報が不足していると、素早く正しい意思決定を組織が出来なくなり、競合他社が素早く対応する一方で、自社は対応が遅れ、新しい市場機会を逃したり、重大なリスクを見過ごしたりすることになります。

【このような「ずれ」を発生させないためにすべきこと】

図(1)で分かる通り、経営者や上司は高い視座で見える景色を見て戦略的な判断をします。そこで見えている景色とは、会社全体、市場、競合、数年先の事業計画、財務状況、株主(外部環境)などです。

しかし、組織が正しい戦略的意思決定をするためには、現場で起きている事実情報が必ず必要です。図(2)にある、担当業務、目の前の顧客、日々の課題、部署内の状況(内部環境)などです。

以上整理すると、組織がスピード感を持って意思決定し、市場において競合他社に勝ち続けるためには、【高い視座からの景色+現場で起きている事実】の2つの情報を基にした判断となります。そしてその判断は、現場で起きている事実に基づいている判断であるため、当然、「現場の声と上の決定のずれ」が発生する可能性が低いです。

では具体的に組織で何を変えれば良いのか?

「部下が上司に現場で起きている事実情報を確実に報告する仕組みを作る」ことです。

経営者や上司が、現場で起きている事実の認識が弱い状態で下した決定は、現場の声とずれやすく、成果も出にくいものになってしまいます。

ではその仕組みとは、「報告会議の型」「報告FMTの型」の2点です。

上司が欲しい情報が確実に事実で上がってくる状態を、仕組みとして確立する事です。

【メンバー・現場が取るべき行動は、現場で起きている事実情報を正確に上司に報告すること】

これは現場に近い事実情報をもっているメンバーにしか出来ない重要な役割であり責務です。上司への報告が、正確な事実情報でなく、主観や感情が強いものになってしまうと、上司は正しい判断が出来ません。部下の思いに寄り添って、現場の声と乖離が無い判断とも言えますが、事実に基づいていない以上、事業戦略上正しい判断にはならない可能性が高くなります。

【まとめ】

・部下→上司の報告会議が定期的に実施されている事。

・部下から上げて欲しい情報がFMT化されている事。

・部下は主観ではなく事実情報を基に報告する事。

この3点が正しく機能している組織においては、「現場の声と上の決定のずれ」が発生しずらく、組織も正しい戦略上の判断が出来る状態と言えるでしょう。

明日から皆様の会社でも出来る事が見えてきましたでしょうか?

識学では5000社近い会社様と、このような環境作りをご一緒しています。

言えることは、行動出来るリーダーが結果を残すリーダーだという事です。

さあ、行動しましょう!

文/識学コンサルタント 熊谷康

「現代社会は個人の能力が問われる『能力ゲー』だ」という認識は、一見すると正しいと捉えられがちです。もちろん個人には職業選択の自由がありますが、組織の一員としては…

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE