2024年(令和6年)の日本の平均寿命は、男性が81.09歳、女性が87.13歳。日本総合研究所の研究員としてミドル・シニアのキャリアに関する調査・研究をおこなうスペシャリスト・小島明子さんは「職場内ではミドル・シニアに該当していても、平均寿命を考えれば、新たなスタートができる年齢」といいます。

役職定年や定年後に活躍の場が限定的となり、モチベーションが低下するという日本企業特有の問題の解消にもつながる働き方とは? 社内外のプロジェクトに参画をし、自身のキャリアを積み上げていく方法は? 45歳からでも始めるべき働き方とその手立てについて指南していただきました。

*本稿は、『定年がなくなる時代のシニア雇用の設計図』(日経BP 日本経済新聞社/宮島忠文・小島明子)を一部改編しました。

45歳から始めるべきは、プロジェクト型働き方

年齢を問わず、社内外から求められる人材になるためには、目的に応じて必要なメンバーが集まって組成されるプロジェクトに参画し、目的の遂行に向けてメンバーそれぞれがもっている価値を提供する働き方(以下、「プロジェクト型働き方」)を通じて活躍ができることが求められます。専門性があるからこそ、プロジェクト型で働くことができ、また、組成されたメンバーによって、自分の役割や貢献の仕方を調整する柔軟な価値観も必要です。

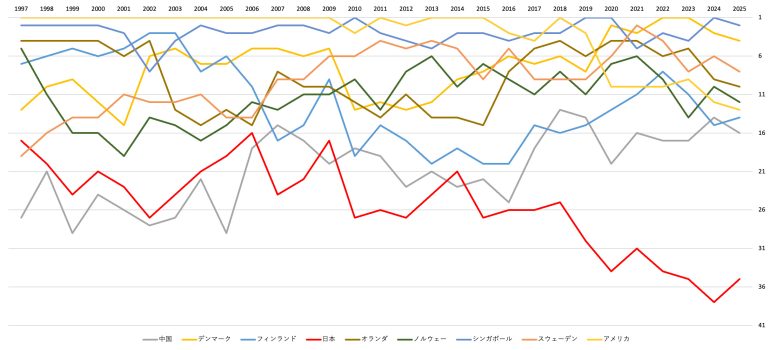

国際経営開発研究所(IMD)が行っている世界競争力ランキングでは、日本は、1990年代前半には1位でしたが、2025年には35位まで落ちています。その順位の低下に影響を与えているのがビジネスの効率性です。組織内外の人材が集まり、お互いの価値を出し合うプロジェクト型働き方やそのような働き方できる人材は、イノベーション創出がこれまでより求められている日本社会にとって、重要だといえます。

また、プロジェクト型の働き方をする場合、プロジェクトのリーダーと組織のリーダーは別であり、フラットな働き方が可能であることから、同じ組織内であっても、役職や肩書の価値よりも、専門性の方が重視されます。日頃から同じ部署の同じメンバーに限定せず、社内の様々な部署や、社外の人材を交えてプロジェクトベースで仕事を行う習慣を持つことができることは、多様な人材とのコミュニケーションを通じ、多様な価値観を受け入れながら働く形となります。そのため、役職定年や定年後に活躍の場が限定的となり、モチベーションが低下するという日本企業特有の問題の解消にもつながると考えます。

2021年4月に改正された、高年齢者雇用安定法のなかには、高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入が含まれています。一部の企業でも、多様な働き方の一環として、定年前であっても、正社員の一部を業務委託契約に切り替える制度を導入しているところも出てきています。今後もこの動きは増えてくると考えますし、プロジェクト型で働くことに慣れておくことによって、定年を機に業務委託に変更し、自分の得意分野を活かして、定年なく働き続けるという選択肢も得られやすくなります。

ただし、プロジェクト型で働く上では、自身がどのように貢献できるのか、ということを明確に知り、語れることが必要です。そのためには、定期的にキャリアの棚卸しや自身の強みを把握できる機会を設けておくというのも重要だといえます。そのためには、次に述べる副業・兼業や協同労働が有効です。

プロジェクト型働き方を体感するため副業・兼業に挑戦

定年後の再就職、あるいは定年前からの転職を考えたときに、ヘッドハンティングで転々としてきた方や、コンサルティング業界といったプロジェクトベースで働く業界でない限り、多くの人にとっては、プロジェクト型の働き方はハードルが高いと感じます。しかし、副業・兼業等を通じて、社内外のプロジェクトに参画をし、自身のキャリアを積み上げていくという働き方であれば、ハードルも低く、実践がしやすいと考えられます。

副業・兼業の在り方も変化しており、宅配のような隙間時間に体力を使って稼ぐ仕事だけではなく、テレワーク等を通じて、自分の経験や知識を提供して、対価を頂く仕事も増えてきています。場所も首都圏だけではなく、地方の中小企業で副業という選択肢も生まれています。副業マッチングプラットフォームを使えば、副業・兼業の募集のなかに、仕事内容や報酬(月額謝礼)などが記載されており、希望する人が登録をすれば、直接応募ができるようになっています。

中小企業が募集している副業・兼業の仕事は、「人事・組織開発」「経理・財務」「情報システム」といった管理部門の仕事も含めて「企画系」の職種が幅広くなっています。なかには、「経営計画」「新規事業企画」「商品開発」「マーケティング」「広報」といった専門性のある人材を募集する企業もあります。副業・兼業の人材に求めるスキルとしては、定型化されたことを行う労働力というよりは、むしろ、既存の従業員では思いつかないようなアイデアの創出など、新たな価値を提供してくれる人材へのニーズも高まっています。

プロジェクトの目標達成のために、肩書よりも一人ひとりが与えられた役割を遂行することが重視され、年齢は関係ありません。いくつになっても活躍し続けられる人材であるためには、副業・兼業等を通じて、多様なメンバーや多様な仕事に挑戦していくということが重要だと感じます。

労働者協同組合がシニア活躍の新たな舞台として注目

あまり世に知られていませんが、プロジェクト型の働き方に慣れるために、筆者として特に皆さんに知っていただきたい働き方があります。それが協同労働です。協同労働とは、働く人が自ら出資をし、事業の運営に関わりつつ、事業に従事するという働き方を指します。協同労働に関わる人達(組合員)は、組合を組織し、組合の「出資」「経営」「労働」のすべてを担うことになります。経営にも労働にも主体的に関わっていくことが求められるため、働く中で自分の役割や貢献の仕方を学ぶことができます。

2022年10月1日に労働者協同組合法が施行されて以降、徐々にその裾野は広がりつつあり、既に約160の団体の労働者協同組合が設立されています。介護や子育て支援等を中心とした事業から、終活支援、音楽イベントの企画、造園業など多種多様な事業内容の労働者協同組合が設立されています。労働者協同組合の担い手も幅広く、協同労働という働き方を長年率先して行ってきた関係団体やフリーランスに加えて、シニア人材が立ち上げていることも特徴的です。

政府としても労働者協同組合をシニア活躍の1つとして位置づけています。内閣府「高齢社会対策大綱」(2024年9月13日)では、「高齢期のニーズに応じた多様な就業等の機会の提供」として、労働者協同組合の活用により、地域における多様なニーズに応じ、高齢者が自ら働く場を創出する取組を促進することが掲げられています。

また、厚生労働省「雇用政策研究会報告書」(2024年8月)でも、シニア世代自らが立ち上げた「労働者協同組合上田」が取り上げられています。シニア世代が、地域社会が抱える課題を自らの経験を活かして解決につなげようとする取組みは、人口減少により地域の担い手が不足しつつある中で、重要性が高まっていることが述べられています。転職をしつづけてもいつかはが定年がきますが、労働者協同組合であれば、仲間と一緒に定年なく働き続けることも可能となります。

協同労働の現場では、地域課題の解決に向けて、組合員同士で合意形成をしながら、新たな事業を起こし、継続的な事業運営を行うといった主体性が求められます。主体性や傾聴力、個々人の特性を踏まえた上での協力関係の築き方、仕事起こしを通じた地域課題解決に対する姿勢などを学ぶことは、今後のキャリアを考える多くの人たちにとって新たな刺激になるだけではなく、プロジェクト型働き方のスキルを学ぶ機会にもつながります。

* * *

本稿では、45歳から始めるべきプロジェクト型働き方とその手法として、中小企業等での副業・兼業や地域活動における協同労働という働き方について取り上げました。高い専門性やスキルがあれば、将来のキャリアにはプラスになると思いますが、一人だけでは大きな仕事を成し遂げるのは難しいと感じます。これから求められる人材は、大きな仕事が成し遂げられるよう、自律した個を持ちつつ、人と上手に協力し合える人材なのではないでしょうか。

小島明子さん

1976 年生まれ。民間金融機関を経て、2001 年に株式会社日本総合研究所に入社。多様な働き方に関する調査研究に従事。東京都公益認定等審議会委員。主な著書に、『「わたし」のための金融リテラシー』(共著・金融財政事情研究会)、『中高年男性の働き方の未来』(金融財政事情研究会)、『女性と定年』(金融財政事情研究会)、『協同労働入門』(共著・経営書院)、『定年がなくなる時代のシニア雇用の設計図』(共著・日経 BP日本経済新聞出版)。