国内外で話題になっている「静かな退職(Quiet Quitting)」は、仕事に必要最低限のことだけを行ってそれ以上は行わないという状態を指すが、このような働き方は新しいものではなく、これまでもある程度は存在していた。最近の動きは、労働人口の減少や技術革新などの外部環境の変化で、これまで以上に許容されづらくなっていることが影響していそうだ。そういう流れもあって、今年に入って日本国内でも「静かな退職」をめぐる報道が目立つようになり、その存在をどう受け止めるべきか議論が始まっているという。企業の経営・人事課題の解決や事業・戦略の推進を支援するリクルートマネジメントソリューションズは、昨年度に続いて従業員規模が50名以上の企業に勤める25歳から59歳の正社員7105名に対して「働く人の本音調査2025」を実施して、その結果を発表した。

4人にひとりが職場に静かな退職者がいると回答

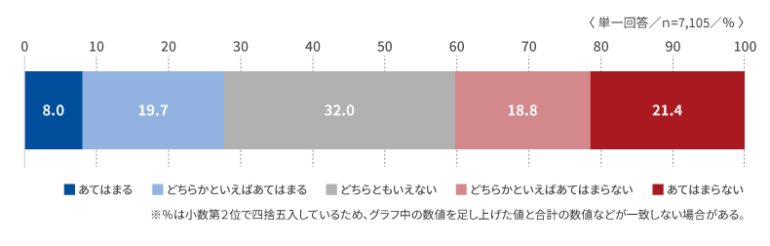

・「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいると感じる」の回答結果

「同僚や上司に静かな退職をしている人がいる」と感じるかという質問では、27.7%が「あてはまる」、「どちらかといえばあてはまる」と回答。回答者の約4人にひとりが「静かな退職者の存在」を職場で認識しているという。自分は「静かな退職」をしなかったとしても、そうした状態にある人と職場で関わる可能性はあるといえる。

「静かな退職者」がいる職場では周囲の幸福感が低下

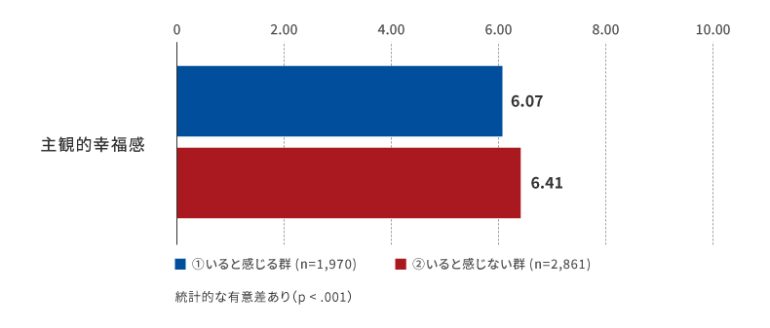

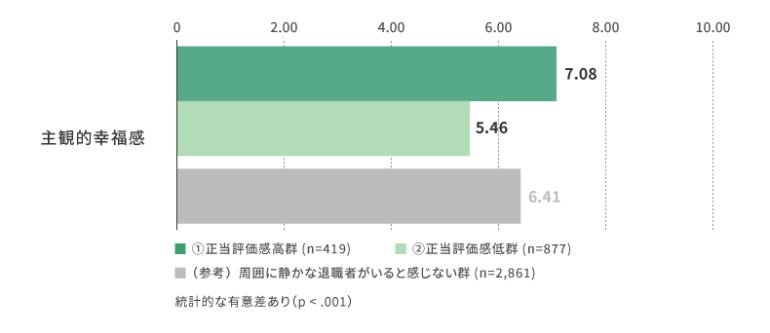

・「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」と感じるかどうかによる主観的幸福感の違い

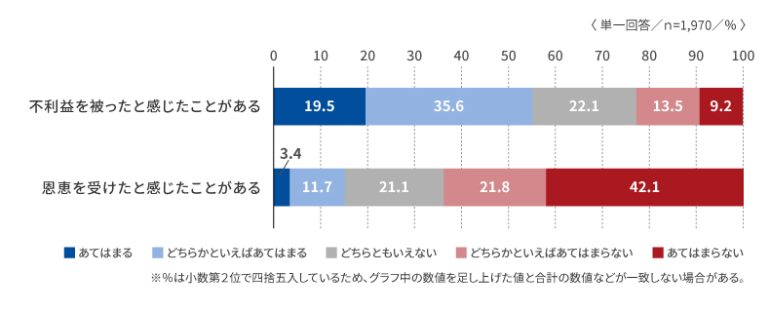

・(「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」に「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した人のみ)「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいることで、不利益を被ったと感じたことがある」「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいることで、恩恵を受けたと感じたことがある」の回答結果

「静かな退職者」は、必要最低限の業務を遂行していれば周囲に影響はないとも考えられるが、自分の同僚や上司に「静かな退職」をしている人がいると回答した人とそうでない人の心理状態を「主観的幸福感」(「非常に幸福」を10点、「非常に不幸」を0点として聴取)を使って確認すると、周囲に「静かな退職者」がいると感じている人は、いると感じない人と比較すると幸福感が低いことがわかったという。一方で同僚や上司の「静かな退職」によって、恩恵を感じたことがある人も15.1%ほど存在していた。

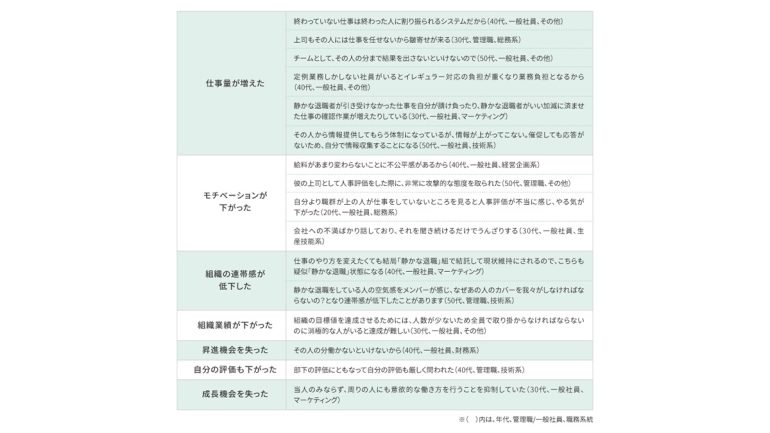

不利益の最大理由は仕事量の増加、恩恵は相対的評価の上昇

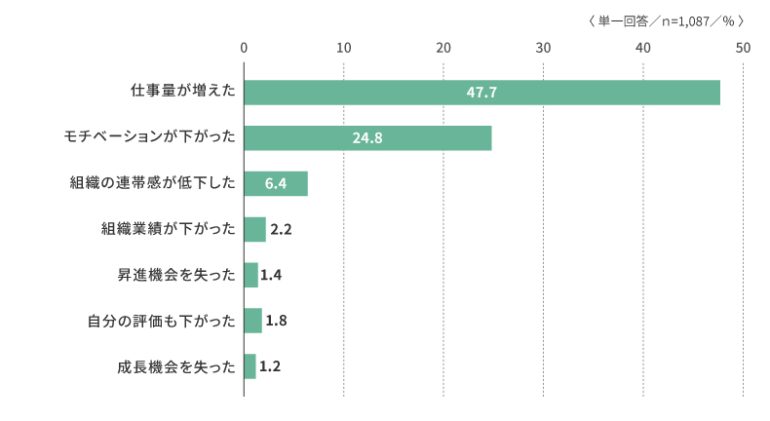

・(「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」に「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した人のみ)「自分の同僚や上司に「静かな退職」をしている人がいることで生じた不利益はありましたか。以下からひとつカテゴリーを選択したうえで、具体的に教えてください。」の回答結果

※未回答については図表から割愛不利益を受けたと感じたことがある理由

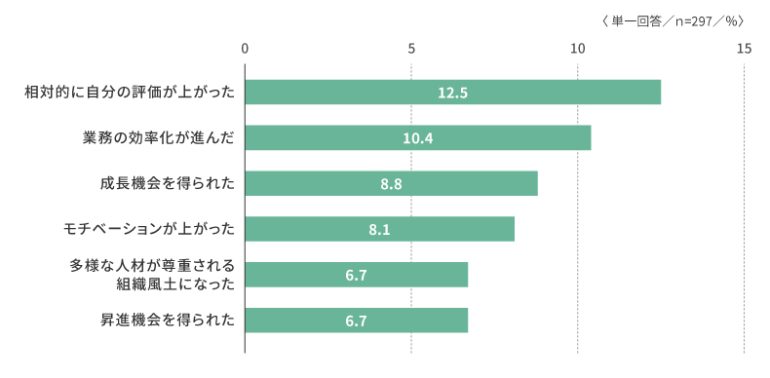

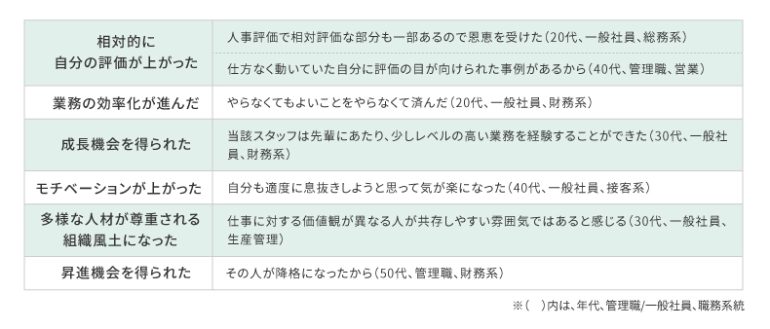

・(「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」に「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した人のみ)「自分の同僚や上司に「静かな退職」をしている人がいることで生じた恩恵はありましたか。以下からひとつカテゴリーを選択したうえで、具体的に教えてください。」の回答結果

※未回答については図表から割愛

「静かな退職者」が周囲にいることで生じた不利益や恩恵について、選択式および自由記述式での質問では、不利益の理由は「仕事量が増えた」が47.7%で最多だった。その背景には、増えた仕事が給与や評価に十分に反映されないという不公平感があるようだ。業務量よりも処遇の公正性に欠けると捉えた場合に不利益を被ったと感じてしまうかもしれない。ほかの自由記述回答からは、「静かな退職者を部下に持つ上司としての負担」、「静かな退職者を上司にもつ部下としての負担」が挙がった。上司としての不利益が目立っており、「静かな退職」による不利益が管理職や管理職候補者の不足の一因となっている可能性も推察できるという。

恩恵を受けたと感じた理由では、「相対的に自分の評価が上がった」が12.5%で最多だった。自由記述回答では、同僚として「静かな退職者」と働く場合の恩恵が目立ち、業務の効率化や組織風土の変化など職場全体に対する恩恵を挙げる回答もあったという。

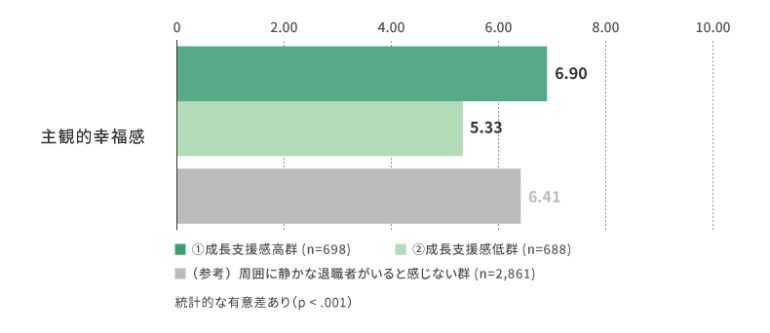

周囲に「静かな退職者」がいても成長支援や正当評価で幸福感は上がる

・(「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」に「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した人のみ)成長支援感の高低による主観的幸福感の違い

「静かな退職者」が周囲にいると主観的幸福感が低くなる傾向はあったが、「静かな退職者」が組織にいても健やかに働き続けるための条件では、「成長支援感」や「正当評価」の施策で対応できるという。周囲に静かな退職者がいると答えた人のうち、「会社は従業員の成長の支援をしてくれている」という実感が高い人(「あてはまる」と「どちらかといえばあてはまる」を選択した「成長支援感高群」)は、そうでない人(「あてはまらない」と「どちらかといえばあてはまらない」を選択した「成長支援感低群」)と比較して主観的幸福感が統計的に高く、その差分は1.57だったという。「周囲に静かな退職者がいるが成長支援の実感がある」と回答した人は、周囲に静かな退職者がいない人よりも主観的幸福感が高い結果(差分は0.49)になり、成長支援が主観的幸福感を支えていることも考えられる。

・(「自分の同僚や上司に『静かな退職』をしている人がいる」に「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した人のみ)正当評価感の高低による主観的幸福感の違い

第2の条件である「正当評価感」では、周囲に静かな退職者がいると回答した人のうち、「会社は従業員を正当に評価している」という実感が高い人(「あてはまる」、「どちらかといえばあてはまる」を選択した「正当評価感高群」)は、そうでない人(「あてはまらない」、「どちらかといえばあてはまらない」を選択した「正当評価感低群」)と比較して主観的幸福感が高く、その差分は1.62だった。「周囲に静かな退職者がいるが、正当に評価されている実感がある」と回答した人は、周囲に静かな退職者がいない人よりも幸福感が高く、その差分は0.67だったという。

「静かな退職者」が周囲にいても会社や上司からの成長支援感・正当評価感を感じる人は、主観的幸福感が高かったという。正当評価感は、不利益の理由に関する自由記述回答でも「(静かな退職者と)給料があまり変わらないことに不公平感がある」や「自分より職群が上の人が仕事をしていないところを見ると人事評価が不当に感じ、やる気が下がった」といったコメントとも符合しており、評価や処遇の公正性が重要であることを裏付ける結果になったという。

この調査では、周囲に「静かな退職」をしている人がいると不利益を感じる人がいる一方で、恩恵を感じる人も一定数存在することが浮き彫りになった。「静かな退職者」の同僚や上司がその人たちと向き合う時の手掛かりについては、「成長の支援」や「正当な評価」に可能性があることもわかった。こうしたものは、制度の整備や日々のコミュニケーションの積み重ねによって形づくられていくもので、成長を支援する制度や1on1のようなコミュニケーションの機会を積極的に活用することも大切な要素だろう。そういったことによって、「静かな退職者」の有無といった周囲の状況に影響されずに自分の幸福感を保つことにつながるかもしれない。

https://www.recruit-ms.co.jp/issue/column/0000001473

構成/KUMU

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE