育児・介護休業法の改正で2025年10月から3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員に対して、柔軟な働き方を実現する措置を講じることが企業に義務付けられた。具体的には、フレックス勤務、テレワーク、保育施設、両立支援休暇、短時間勤務の中からふたつ以上の選択肢を提供しなければならないという。この法改正を前にWorks Human Intelligenceでは、大手72社を対象とした調査を実施した。それによれば工場勤務か事務職など働く環境による制度利用可否の不公平感と同僚の育休で業務量が増える従業員が感じる不公平感のふたつが企業対応の焦点になっていると考察できたという。

大手企業が感じている課題は従業員間の公平性が最多

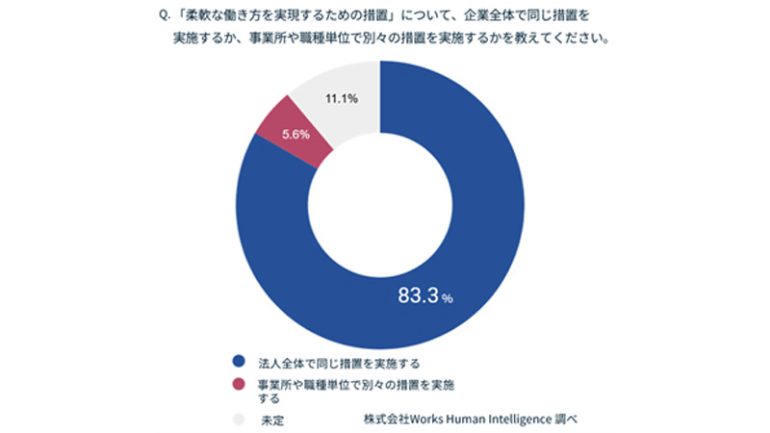

テレワークやフレックスタイム制が導入しづらい製造現場の作業員や店舗の販売員などでは、制度利用に差が生じやすくなりやすい。8割を超える多くの企業が「企業全体で同じ措置を実施する」と回答したが、職種間の制度利用の差から従業員に不公平感が生じる可能性があり、制度設計の難しさもありそうだ。

育児中の従業員にとって制度を利用しやすい「職場環境」の整備は、大手企業の87.5%がもっとも重要と回答しているが、その環境整備の裏で育児中の同僚の業務を代わりに担う従業員の負担を懸念する声も多くあったという。

大手企業のコメントでは、「どこの部署も人手不足のため、「休まれると困る・業務に支障がでる」という声もあると思う。そこに対してどうフォローするのか対策しないと育児中以外の方から反発の声があがり、結果逆に育児中の方が働きづらくなるのではないか」といったものがあった。

職種によって制度利用が限定されるケースや子どもを持たない社員との不公平感といったことの解消は課題といえそうだ。

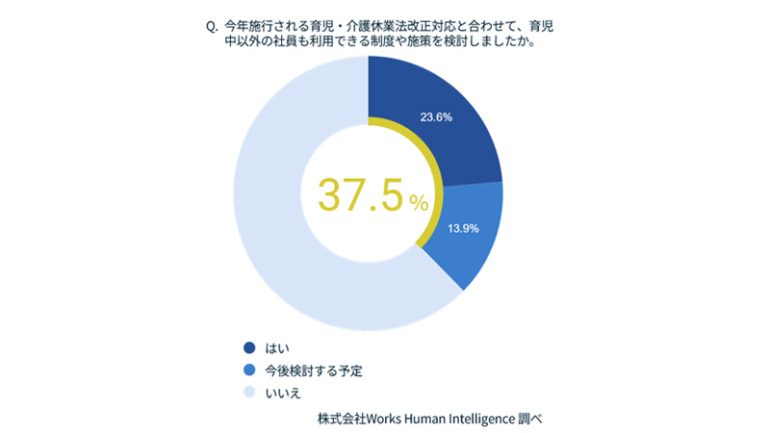

37.5%の企業が対象拡大を検討

育児休業取得者の仕事を代わりに支える同僚の負担の増加や不満も懸念されるが、育児中の従業員をサポートする同僚への負担や不満を解消するために、37.5%の大手法人が法改正を機に育児中以外の従業員も利用できる制度や施策を検討するなどしているという。ちなみに不公平感を和らげるための具体的な工夫としては、「制度利用者や周囲社員を問わず、組織全体で効率的な業務推進を図り、相互理解を深めて制度を利用しやすい組織文化の醸成を図るべく、伝わりやすい各制度の周知に取り組んでいる」や「休職者の業務をカバーする従業員へのインセンティブ(応援手当等)の導入を検討している」といったコメントがあった。

不公平感の放置は職場不満や離職リスクを招く可能性も

大手法人への聞き取りから利用できる制度に差が生じやすい工場や小売の現場では、テレワークが利用できない場合はベビーシッター手配や養育両立支援休暇の付与などの代替手段を探っている傾向がみられたという。日本ではベビーシッターの文化が根付いておらず、従業員の利用が少ないと想定して工場での働き方を見直すことで時差出勤を可能にする動きもあるという。

育児を行う従業員のみを対象とした制度では、不公平感を感じる従業員が出てくる可能性もあり、子どもに限らず家族に対しても広く使える休暇制度など育児を行わない従業員も含めた福利厚生制度の拡充も有効といえるだろう。

最近は育児休業取得者が所属するチームのメンバーに手当を支給する制度を取り入れる企業もあり、同僚の不満を解消する取り組みと育児休業取得者が制度を利用しやすい職場環境作りを行うことが進み始めているという。大手企業が直面する「従業員間の公平性」における課題をどう解決していくかは、今後の働く環境の構築に重要な要素になっていくはずだ。

「育児・介護休業法改正 柔軟な働き方を実現するための措置に関する実態調査」概要

企業向けアンケートの対象:Works Human Intelligence製品『COMPANY』ユーザーである国内大手72法人

実施期間:2025年1月27日~2月28日

調査機関:Works Human Intelligence調べ

調査方法:インターネットを利用したアンケート調査

構成/KUMU

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE