若手社員の早期離職が社会課題となっている昨今。部下をいかに離職させないようにしつつ、評価・育成していくか頭を悩ませている管理職は多いのではないだろうか?

ALL DIFFERENTおよびラーニングイノベーション総合研究所はこのほど、管理職531名を対象に「管理職意識調査」を行い、その結果を発表した。

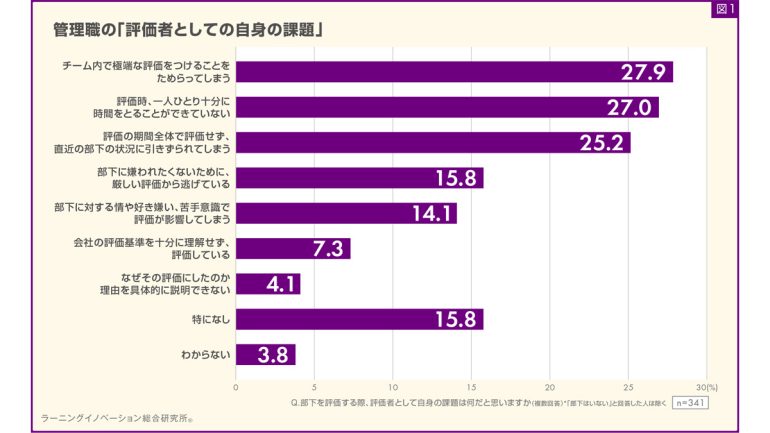

1.評価者としての最大の課題、「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」

はじめに、課長クラス以上の管理職(以下「管理職」と記載)は、部下を評価する際、評価者としてどのような課題を抱えているか質問した。

結果、「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」と回答した割合が27.9%と、最大の割合になった。次に、「評価時、一人ひとり十分に時間をとることができていない」が27.0%、「評価の期間全体で評価せず、直近の部下の状況に引きずられてしまう」が25.2%となった(図1)。

2.ステージ別の評価者としての課題、新任管理職は「部下に嫌われたくない」の割合が高く、幹部候補は「極端な評価をつけることへのためらい」が突出

次に、評価者としての課題について、管理職のうち1~3年目の課長クラスを「新任管理職」、4年目以上の課長クラスを「ベテラン管理職」、部長クラスを「幹部候補」と3つのステージに分類し、ステージ別に違いがあるか見ていく。

新任管理職:1~3年目の課長クラス

ベテラン管理職:4年目以上の課長クラス

幹部候補:部長クラス

結果、新任管理職では、「評価の期間全体で評価せず、直近の部下の状況に引きずられてしまう」の割合が28.8%と最も高く、以下「評価時、一人ひとり十分に時間をとることができていない」が25.8%、「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」「部下に嫌われたくないために、厳しい評価から逃げている」が同率で23.5%と続いた。

「部下に嫌われたくないために、厳しい評価から逃げている」の回答は、他のステージよりも10ポイント以上高く、「会社の評価基準を十分に理解せず、評価している」(12.1%)は、他のステージより2倍以上高い回答割合になった。

ベテラン管理職では、「評価時、一人ひとり十分に時間をとることができていない」の割合が27.9%と最も高く、以下「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」が26.1%、「評価の期間全体で評価せず、直近の部下の状況に引きずられてしまう」が22.5%と続いた。

幹部候補では、「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」の割合が35.7%と最も高く、他ステージと比べて突出していた。以下「評価時、一人ひとり十分に時間をとることができていない」(27.6%)、「評価の期間全体で評価せず、直近の部下の状況に引きずられてしまう」(23.5%)と続いた(図2)。

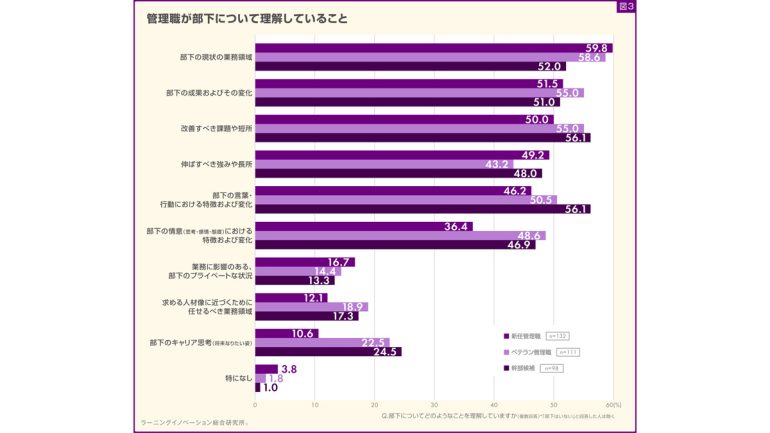

3.部下について理解していること、新任管理職は「業務領域」、ステージが上がるにつれて「改善すべき課題や短所」「言葉・行動における特徴」が高まる

適切な評価を行うためには部下に関する理解が不可欠だが、管理職は、どれほど部下について把握できているだろうか。管理職が部下について理解していることを複数回答で質問した。

新任管理職は「部下の現状の業務領域」と59.8%の方が回答し、最も高くなった。以下「部下の成果およびその変化」が51.5%、「改善すべき課題や短所」が50.0%と続いた。「部下のキャリア志向(将来なりたい姿)」「求める人材像に近づくために任せるべき業務領域」「部下の情意(思考・感情・態度)における特徴および変化」は、他のステージに比べて低い点が特徴的だ。

ベテラン管理職では、「部下の現状の業務領域」が58.6%と最も高く、次に「部下の成果およびその変化」「改善すべき課題や短所」が同率で55.0%となった。

幹部候補では、「改善すべき課題や短所」「部下の言葉・行動における特徴および変化」がともに56.1%と最も高く、以下「部下の現状の業務領域」が52.0%、「部下の成果およびその変化」が51.0%と続いた(図3)。

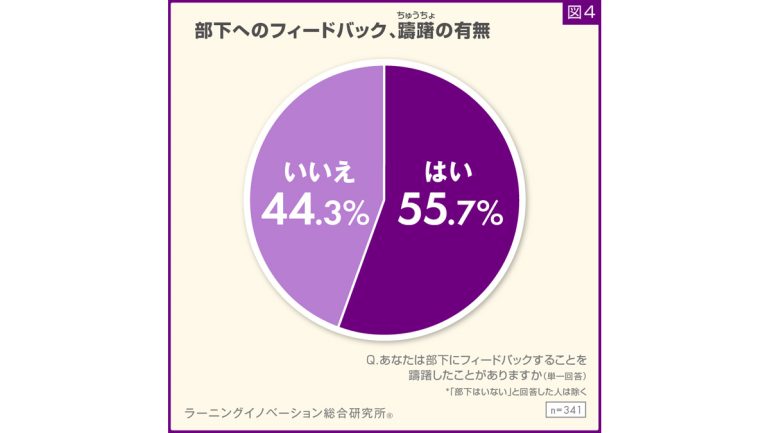

4.部下へのフィードバック、半数以上が「躊躇(ちゅうちょ)したことがある」と回答

図2より、管理職はステージが上がるにつれて、チーム内で極端な評価をすることをためらう傾向にあることがわかった。では、評価だけでなく、日頃の部下へのフィードバックでも、ためらいを感じることはあるのだろうか。

部下がいる管理職に、フィードバックすることを躊躇(ちゅうちょ)したことがあるかと質問したところ、半数以上が「はい」と回答する結果となった(図4)。

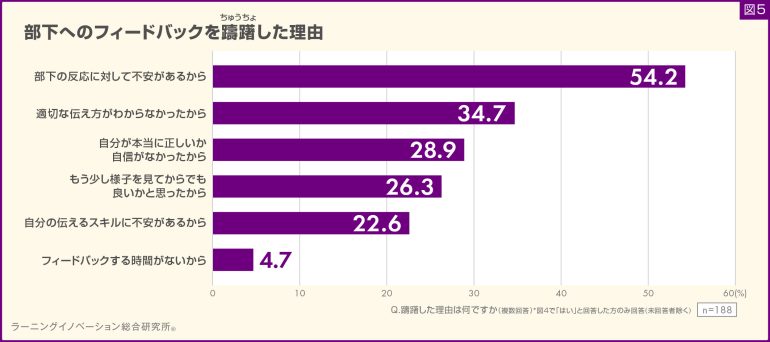

5.部下へのフィードバックを躊躇した理由、1位は「部下の反応が不安」、半数以上が回答

続けて、部下へのフィードバックを躊躇したことがある管理職へ、その理由を質問した。

結果、「部下の反応に対して不安があるから」と回答した割合が54.2%と最も高くなった。以下、「適切な伝え方がわからなかったから」(34.7%)、「自分が本当に正しいか自信がなかったから」(28.9%)と続いた(図5)。

6.部下へのフィードバックを躊躇した理由、ステージ関係なく「部下の反応が不安」が上位に。その割合は2023年から2年連続増加し、初の半数超え

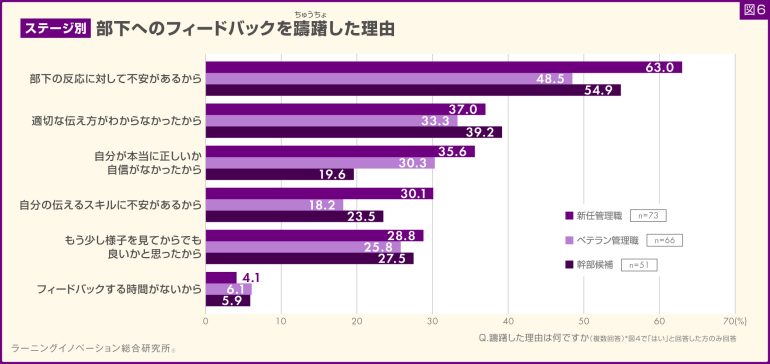

さらに、部下へのフィードバックで躊躇した理由をステージ別・経年別に比較した。

まずステージ別に比較すると、新任管理職では「部下の反応に対して不安があるから」が6割超となり、ベテラン管理職よりも14.5ポイント高くなった。以下「適切な伝え方がわからなかったから」(37.0%)、「自分が本当に正しいか自信がなかったから」(35.6%)が続いた。「部下の反応に対して不安があるから」「自分が本当に正しいか自信がなかったから」は、他のステージと比較して最大の割合となった。

ベテラン管理職では「部下の反応に対して不安があるから」(48.5%)が最も高く、次に「適切な伝え方がわからなかったから」(33.3%)、「自分が本当に正しいか自信がなかったから」(30.3%)となった。

幹部候補では「部下の反応に対して不安があるから」(54.9%)が最も高く、以下「適切な伝え方がわからなかったから」(39.2%)、「もう少し様子を見てからでも良いかと思ったから」(27.5%)と続いた。「適切な伝え方がわからなかったから」の回答は、他のステージと比較して最大の割合となった(図6)。

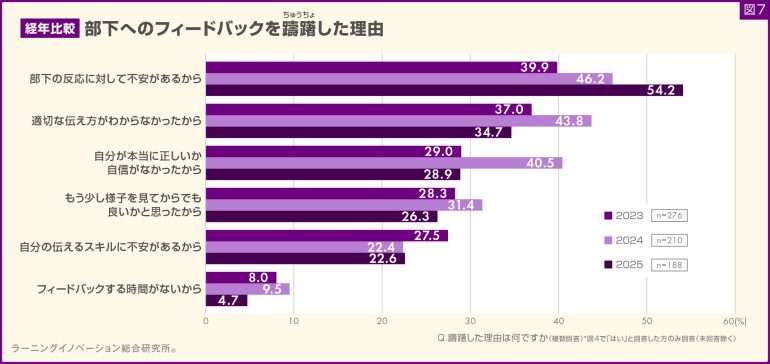

さらに、2023年から3年間、各年度の管理職の回答を見たところ、「部下の反応に対して不安があるから」は3年連続でトップとなった。加えてその回答割合は連続で増加しており、今年は初めて半数を超える結果となった(図7)。

7.部下の離職防止への取り組み、「業務量の負荷の調整」「感謝やいたわりの言葉がけ」が多い。ステージが上がるにつれて「期待の伝達」も高まる

最後に、部下の離職防止のためにどのようなことに取り組んでいるかを質問した。

結果、新任管理職は「業務量の負荷の調整」が55.3%と最も高く、次に「感謝やいたわりの言葉がけ」が50.0%となった。

ベテラン管理職では、「感謝やいたわりの言葉がけ」が46.8%と最も高く、次に「業務量の負荷の調整」が44.1%となった。

幹部候補では、「業務量の負荷の調整」が最も高く、53.1%となった。以下「感謝やいたわりの言葉がけ」が46.9%、「期待や果たしてほしい役割の伝達」が41.8%と続いた。「期待や果たしてほしい役割の伝達」は他ステージより10ポイント以上高くなった(図8)。

出典元:ラーニングイノベーション総合研究所「管理職意識調査(部下の育成・人事評価編)」

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE