コロナ禍を経て、ECストアでの買い物は多くの人にとって日常となった。一方で、荷物が包まれている段ボールの存在をストレスに感じる消費者は少なくない。封を開けて、畳んで、資源に出して……。欲しいものを手にいれるためとはいえ、小さな商品が大きすぎる段ボールで届いたときの罪悪感ったらない。

そんな悩みに、一筋の光がさした。2022年6月に創業した『comvey(コンベイ)』が、『日本郵便』と共同開発・運用するごみゼロ梱包「シェアバッグ」だ。

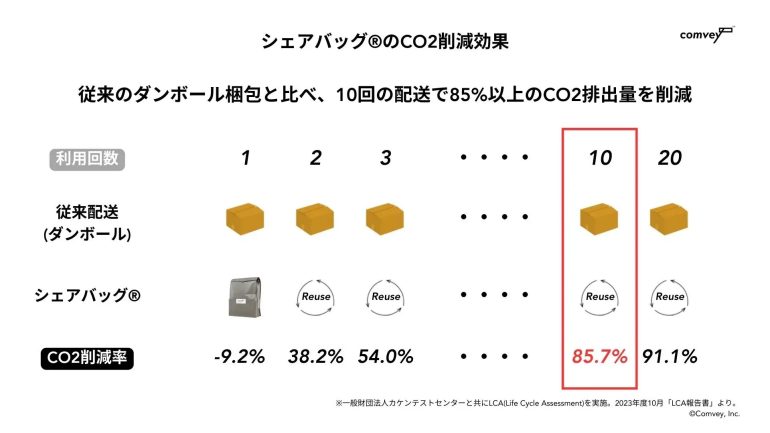

「シェアバッグ」は、リサイクル可能な素材でできている。しかも、日本全国に17万5145本(2023年3月 総務省調べ)ある郵便ポストから返送でき、使用済みバッグは回収後にメンテナンスされ、100回以上もリユース。「シェアバッグ」を利用することで、梱包ごみとCO2排出量を85%以上削減するという。

一体、どのようなビジネスなのか? 『コンベイ』代表・梶田伸吾氏に聞いた。

社会課題をビジネスで解決したかった

サービス開始から、2025年9月で2年4ヶ月を迎えた「シェアバッグ」。現在、パートナーシップを結ぶ事業者(ECストア)は約30。アパレルメーカーをはじめ、ジュエリーやコスメを扱う事業者が多いという。また、現在導入準備中の事業者は20を超えるそうだ。

2025年7月には、環境負荷低減の面から物流の発展に大きく貢献している点を評価され、「第26回 物流環境大賞 サステナブル活動賞」を受賞。「ごみゼロ」である点はもちろん、オペレーションシステムも注目を集めている。

まず「シェアバッグ」が生まれたきっかけを聞くと、梶田氏の学生時代に遡った。

「私は学生時代から貧困に興味があり、解決するにはどうしたらいいだろう?と、学生団体でボランティアに参加していました。しかしボランティアは一方的な支援になりがちです。お互いに、WIN-WINな方法はないかと思っていたときに、ソーシャルビジネスと呼ばれる社会課題をビジネスで解決する方法と出会いました。そこで、国内外でいろいろなビジネスをしている商社で働こうと、『伊藤忠商事株式会社』へ入社したんです。

物流については何も知りませんでしたが、経験をつむほど奥深く、おもしろい。また、多くの未解決の課題もあり、自分なりに物流を取り巻く課題を解決したいと思いました」(以下「」内、すべて『コンベイ』代表・梶田伸吾さん)

物流を取り巻く課題とは?

物流を取り巻く課題の一つが「配達員の人手不足」である。

「現在、宅配物は年間およそ50億個もあります。それが10年後は、2倍の100億個に増加するといわれています。また、物流業界で叫ばれる『2024年問題』も大きい。これは2024年4月からの時間外労働の上限規制や勤務間インターバルの義務化により、ドライバーの働く時間が減ってしまうというもの。このままでは荷物が運べなくなってしまいます」

もう一つが、年間150万トンもの「梱包ごみ」の課題。段ボールのみならず、緩衝材やガムテープなど、荷物が増えれば増えるほど、これらも増加する。

「段ボールの9割はリサイクルされています。しかし、トラックが毎週回収し、大量の水と電気を使ってリサイクルするため、大量のCO2が排出されています。また、段ボールをつくるにも多くのエネルギーが必要です。

脱炭素化が求められる時代において、梱包も配送もサステナブルなものにならなければならないと考え、生まれたのが『シェアバッグ』です」

ごみゼロ梱包「シェアバッグ」とは

『シェアバッグ』は、国産のリサイクル可能なポリエチレン素材でできた、リユース可能な梱包材だ。この素材を手掛けるのは、ブルーシートのトップシェアを誇る岡山の『萩原工業株式会社』である。

「原料も製造も、メイド・イン・ジャパンにしたのは、トレーサビリティの面からです。『萩原工業』は、国内で唯一、国産のリサイクル可能なポリエチレン素材を取り扱い、縫製しているメーカー。しかもその素材の95%以上が、100回以上使われ、水平リサイクルされています」

サイズは、もっとも小さなものは消費者の自宅ポストに投函できるものから、最大100サイズまで5種類。『ヤマト運輸』『佐川急便』『日本郵便』など、主要な配送会社の各サイズに対応している。また、2024年11月には、クッション付きの「シェアバッグ」も運用も開始した。

運用サイクルと特徴

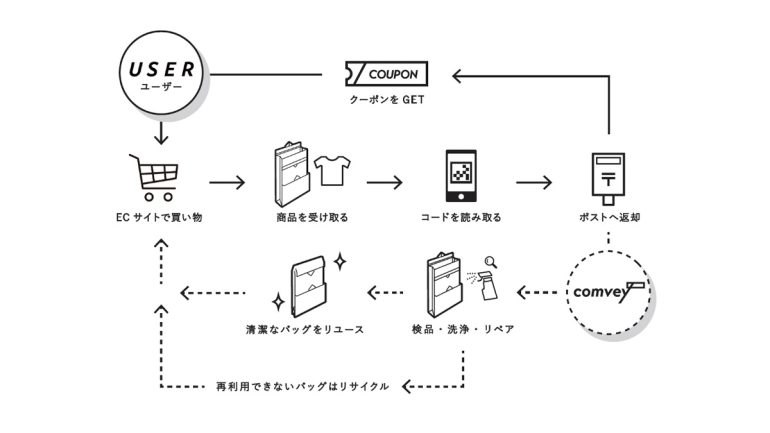

「シェアバッグ」は、次のようなサイクルで運用されている。

(1) 事業者がECストアの「梱包方法」に「シェアバッグ」を追加。『comvey』から「シェアバッグ」をレンタルする

(2) ECストアで買い物する際、消費者(ユーザー)が「梱包方法」で「シェアバッグ」を選ぶ

(3) 消費者が商品を受け取る

(4) 消費者が「シェアバッグ」に振られた個別のQRコードを読み取り、「シェアバッグ」の「マイページ」へアクセス。次回の買い物で使えるクーポンを取得する

(5) 消費者が郵便ポストに「シェアバッグ」を返却する

(6) 『comvey』が検品・洗浄・リペアを行う

(7) 清潔な「シェアバッグ」を事業者へ再びレンタル(リユース)する

ここで一つ気をつけたいことが、「シェアバッグ」の利用にあたり、消費者はかならず別途250円を事業者へ支払う必要がある。これだけ聞くと段ボールより高いと思うかもしれないが、QRコードを読み取った際に取得するクーポンで300~500円戻ってくる。つまり、結果としてお得に買い物ができるというわけだ。

しかも、このクーポンは「シェアバッグ」を利用しているECストアから自由に選べる。好きなECサイトでリピート購入するもよし、気になるブランドの新たな買い物体験に使うもよし。

また、開封~返却までの流れも簡単だ。ハサミもカッターもいらず、一部再生ナイロンからできたセキュリティロックをねじれば、さっと開封できる。しかも緩衝材も入っていないから、余計なごみが出ない。

「サービス開始当初は、緩衝材がないことで商品を包む箱が凹んでしまうなどといったことを懸念していました。しかし、過剰包装に対するストレスがないことやごみが出ないことのほうが、消費者からは歓迎されました」

そして、バッグには返送先があらかじめ印字されている。通勤や買い物などのついでに、たたんで郵便ポストへ投函するだけ。返送料は『コンベイ』が負担してくれる。

「個別のQRコードとIDを振ってあるので、1枚1枚が何度リユースされ、誰の手元にあるかがすぐに分かります。その結果を見ると、ほぼ100%返却されているんですよ。

バッグはポリエチレン素材なので、リユースする中で少しずつ使用感が出てきます。ただ、消費者の方も手元に届いた『シェアバッグ』が何度リユースされ、どれだけ環境負荷を軽減しているかわかるようになっています。だからか、嬉しいことに使用感へのネガティブなお声をいただいたことはありません」

段ボールのストレスや梱包ごみへの罪悪感を解消するだけではなく、「シェアバッグ」のほうがお得に買い物できること。また、多くの人が心の中に抱えているであろう、なるべく環境にやさしくありたいという願いを、「シェアバッグ」はそっと押してくれているのかもしれない。

事業者にとっても、よい結果を生んでいる。その一つが、「シェアバッグ」を活用することで、リピート購入や売上が増えたというもの。

「あるECストアでは、3ヶ月で40%以上の消費者がリピート購入したという結果もありました。これは、ふつうにキャンペーンを行うより高い数値です。クーポンや梱包ごみへのストレス低減などにより、顧客ロイヤリティが向上したからかもしれません。

あとは、企業としてCO2の削減ができることはもちろん、物流においてもメリットがあります。一つが、梱包作業の軽減です。『シェアバッグ』は組み立てもテープも不要なので、梱包にかかる材料費も人件費も抑えられます。もう一つは段ボールと比べてかさばらないので、保管スペースも少なくてすむというメリットもあります」

「シェアバッグ」の描く未来とは?

消費者にとっても事業者にとってもポジティブな結果を生んでいる「シェアバッグ」。現在、「シェアバッグ」の選択率はECサイト全体の30%ほどだという。

最後に、今後どのような未来を描いているのか聞いた。

「われわれのビジネスモデルは、事業者へのバッグのレンタル業です。『シェアバッグ』を事業者へ納入してから我々の元へ戻ってくるまでを1サイクルとし、1サイクルあたり1枚300~500円のレンタル料を事業の皆さんからいただいています。

1枚あたり300~500円という価格は段ボールより高いのですが、そのうち250円は消費者が事業者へ支払っているため、実質は段ボールとさほど変わらない価格で事業者の皆さんは導入していただけます。

今後、物価の上昇にともない、段ボールの価格も上がるでしょう。また、地球環境の未来も考えると、脱炭素化はますます加速してゆくはずです。そして、ECストアもECストアでのお買い物も、今後さらに増えていくにちがいありません。

5年後、10年後、これからもECストアでのお買い物をたのしむためにも。梱包材をリユースするということへの注目度も上がっていくはずです。そして、我々も『シェアバッグ』をはじめ、リユース梱包材が当たり前になっていてほしいと願っています」

『コンベイ』が掲げる「美しい物流」という目指す未来。美しさとは、見た目ではない。一人ひとりの選んだ思いやりの行く末が、美しいこと。

一人ひとりができることは、限られているかもしれない。でも、ここから、今日の買い物からはじめてみてはいかがだろう。

取材・文/ニイミユカ

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE