決済手段が多様化して消費者の購入体験は便利になっているが、決済システムの導入・管理を行う事業者側の課題やニーズには課題がありそうだ。

プログラマブルな金融サービスを構築する企業のStripeは、小売業・飲食業・サービス業に携わり、実店舗・ECでサービスを展開する全国の事業者に、多様化する決済システムとデータ活用に関する調査を実施して結果を発表した。さらにフィンテック分野で幅広く活躍する京都大学公共政策大学院の岩下 直行教授のコメントも公開した。

今回の調査では、実際に事業者が感じている“決済の裏コスト”やその先に求められる複数の決済システムにまたがるデータ活用の課題やニーズ、2025年3月末までに導入が原則必須化された本人承認サービスの3Dセキュアの実態などが浮き彫りになったという。

半数以上の事業者が複数種類の決済システムを導入しているが海外の決済手段に対応したのは3割以下

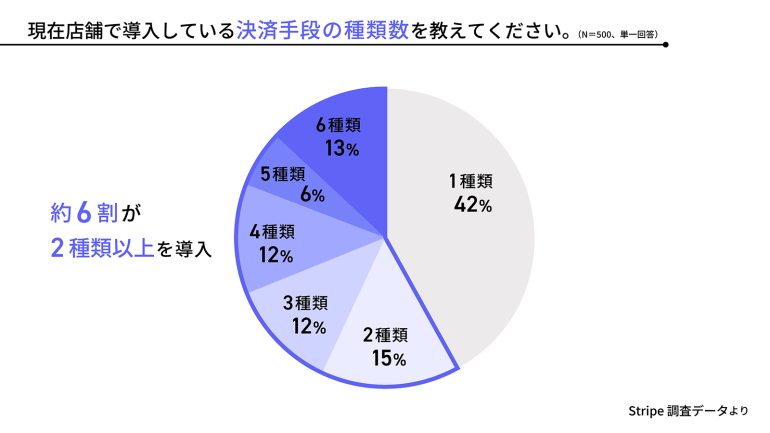

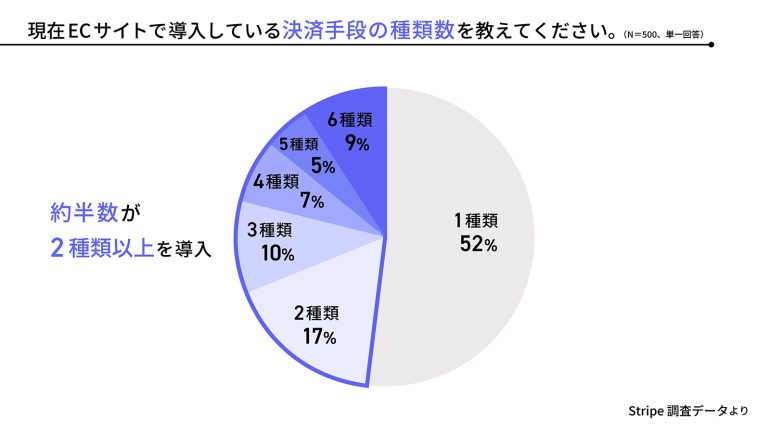

店舗およびECで導入している決済手段については、半数程度の事業者が店舗とECそれぞれで複数の決済システムを採用していた。特に「従業員51人以上」の事業者では、平均3種類の決済システムを導入していたという。

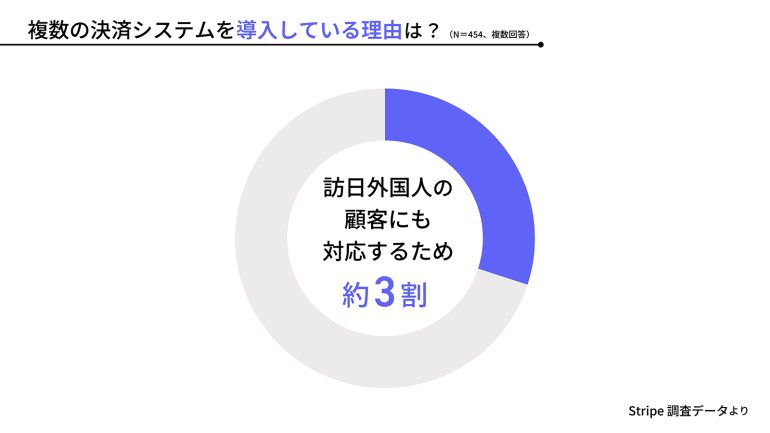

複数導入の主な理由は「顧客の多様なニーズに応えるため」であり、顧客満足度向上の観点からも複数の決済手段を備えることが不可欠といえるだろう。インバウンドによる購買や越境ビジネスが増えている中で、海外の決済手段に関しては約3割しか対応できておらず、訪日外国人や越境ニーズへの需要には対応しきれていない現状もみえたという。

複数の決済システム導入で“決済の裏コスト”を感じる事業者は約8割

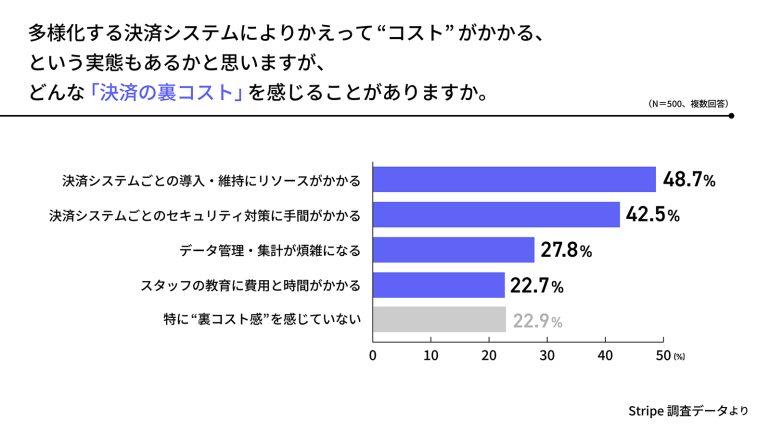

多様化する決済システム採用による“コスト”については、約8割の事業者が「何かしらの“コスト”を感じている」と回答している。

特に「決済システムごとのセキュリティ対策に手間がかかる」 (42.5 %) 、「決済システムごとの導入・維持にリソースがかかる」 (48.7 %) と回答した事業者は約半数も存在した。顧客の多様なニーズに応えるために複数の決済システムを導入する事業者は多いが、“決済の裏コスト”に関する課題もあるようだ。

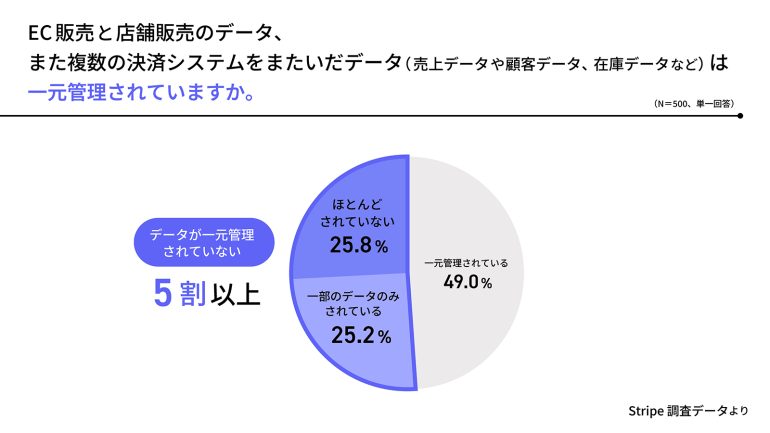

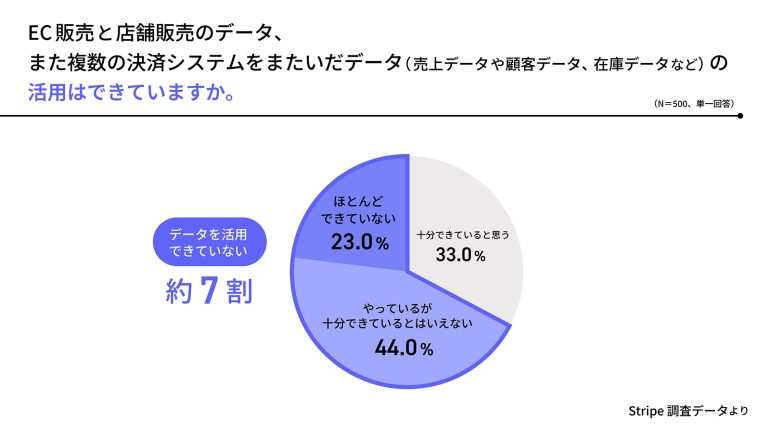

複数の決済システムのデータを約半数が一元管理できていないと回答。データ活用できていない企業も約7割

複数の決済システムにまたがる売上データや顧客データ、在庫データなどの管理については、データの一元管理ができていると回答した企業は49%と約半数だったが、実際にデータを活用できているかに関しては事業者の約7割ができていないと回答しており、データを有効活用することに課題があるようだ。

理由としては「データを分析・活用する人員・時間が不足している」や「決済システムごとのデータ統合が煩雑」などが多く、リソース面での強化が必要と思われる。

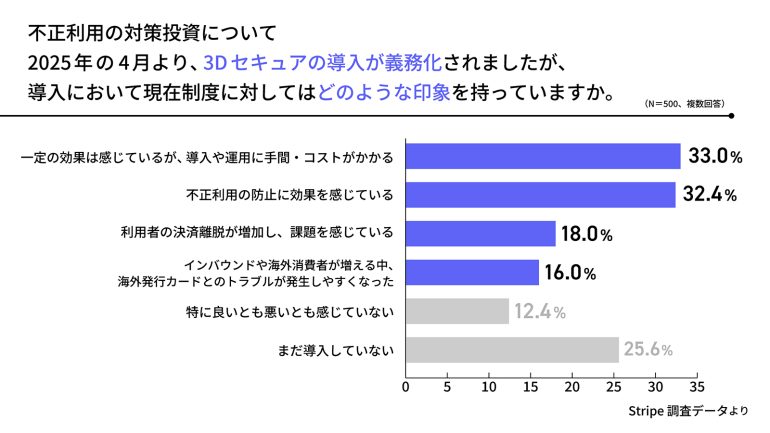

3Dセキュアの導入の効果と「導入や運用の手間やコスト」の課題

2025年3月末までに不正利用対策の一環として3Dセキュアの導入が必須化されたが、約3割の事業者が「不正利用防止の効果を実感している」と回答しているが、同率の約3割は「導入や運用に伴う手間やコストの負担」を感じていた。25%以上の企業がまだ導入していないと回答しており、今後さらに不正対策の強化が想定され、事業者側の負担軽減や運用効率化が課題になりそうだ。

今回の調査結果からは、事業者としては顧客の多様なニーズに応えるために複数の決済システムを導入しているが、運用では“決済の裏コスト”を感じていることが浮き彫りになった。さらに決済システムをまたぐデータの活用の課題もあった。

調査監修を担当した岩下教授は、「加盟店にとって決済が単なる支払い処理の域を超え、データ活用や経営全体に影響を及ぼす重要な要素となっていることを示しています。利便性や安全性の確保に加え、システム運営に伴うコストを抑えつつ収益性をどう確保するか。そのバランスを見極めることが、今後の消費者と事業者をつなぐ取引を方向づける基本課題であり、決済の将来像を考えるうえで欠かせない視点です」とコメントしている。

今回の調査では。多様化した決済システムにより集まったデータがうまく活用できていない印象に感じたが、今後は、データを一元化して適切な管理・活用ができる環境作りが必要になってきそうだ。

京都大学 公共政策大学院

岩下直行教授

プロフィール:1984年に日本銀行に入行。金融研究所 情報技術研究センター長、下関支店長、金融機構局 金融高度化センター長、FinTechセンターの初代センター長などを歴任。2017年、同行退職後に現職。金融庁参与、金融審議会委員などを兼務。

「多様化する決済システムとデータ活用についての実態調査」概要

調査対象:小売業・飲食業・サービス業に携わり、実店舗・EC でサービスを展開している全国の事業者

調査実施日:2025年8月8日~2025年8月12日

調査方法 :ネットリサーチ

調査実施機関:ネオマーケティング

構成/KUMU

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE