2025年6月、1960年からベビーフードをつくり続けてきた老舗大手のキユーピーが突然「育児食の生産・販売終了のお知らせ」を発表し、子育て世帯に衝撃が走った(2026年8月末をもってベビーフード・幼児食の生産を終了し、順次販売も終了)。理由は少子化による製品の販売数量の低迷に加え、原資材価格やエネルギー費の高騰によるコスト増などの厳しい市場環境にあり、「お客さまにご満足いただける品質を維持しつつ生産を継続することが困難であると判断」したためだという。

そんな中、キッコーマングループの株式会社fufumu(以下、fufumu)が、新しい形の離乳食「paqupa(パクパ)」を2025年7月9日から本格販売を開始し、注目されている。リリースによると「はじめてのひとくちが気になる食材を、お子さまが食べやすいなめらかなペーストにし、キューブ状にフリーズドライにした離乳食」だというが、フリーズドライの離乳食は他社からも販売されている。いったいこの商品のどこが「新しい」のか。同商品の開発者の一人でfufumu代表取締役社長の大嶋麻里子氏に話を聞いた。

意外にハードルの高い離乳食の“はじめてのひとくち”

赤ちゃんは一般的に、生後5~6ヵ月ごろになると「離乳初期」と呼ばれる時期に入る。この時、まだ食べたことがない食品はアレルギーの有無がわからないので、最初はごく少量を与えて試し、大丈夫なようなら少しずつ量を増やしていく必要がある。言葉で言うと簡単なようだが、実際にやってみると非常に難易度が高い。

例えば卵黄の場合、沸騰してから約20分ゆでた固ゆで卵の卵黄の中心部分(卵白に接していない部分)を使い、すりつぶして湯やだし汁で伸ばし、ペースト状にしなければならない。これだけ手をかけても、最初に与えていいのは耳かき1杯分程度の分量。それでも食べてくれればいいが、その日の気分で食べてくれなければ、その作業も無駄になる。卵はまだ簡単なほうで、同じくアレルギーを発症しやすい蟹や海老を同じように調理するとなると、大変な作業だ。

こうした煩雑さや不安から、「アレルギーを発症しやすい食品は、もう少し大きくなって抵抗力がついてからあげることにしよう」と考える親も多い。だが最新の研究では、離乳の開始や特定の食物の摂取開始を遅らせても、食物アレルギーの予防効果があるという科学的根拠はない」といわれている(厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改訂版)」)。

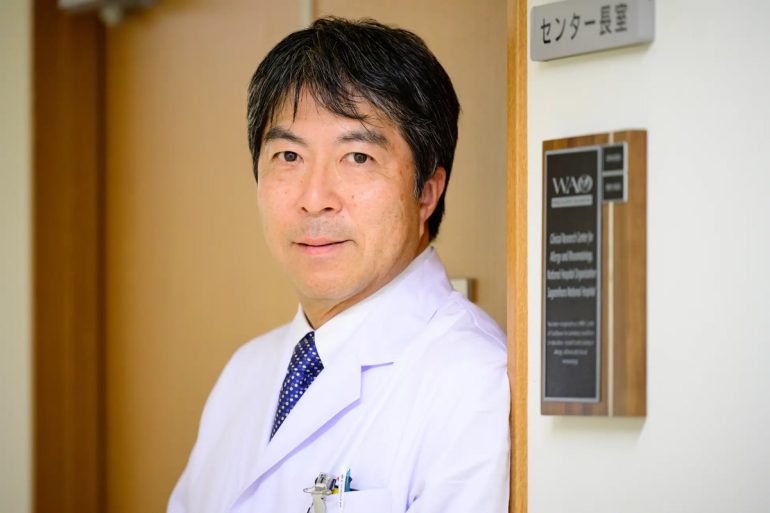

大嶋氏によると「paqupa」は、そのような保護者の食に対する不安と離乳食をつくる手間を軽くするために、小児のアレルギー専門医で、数々のアレルギーに関するガイドラインの研究代表者を務める海老澤元宏氏の監修のもとで開発したという。

水で溶くだけで、少量の離乳食が即完成!

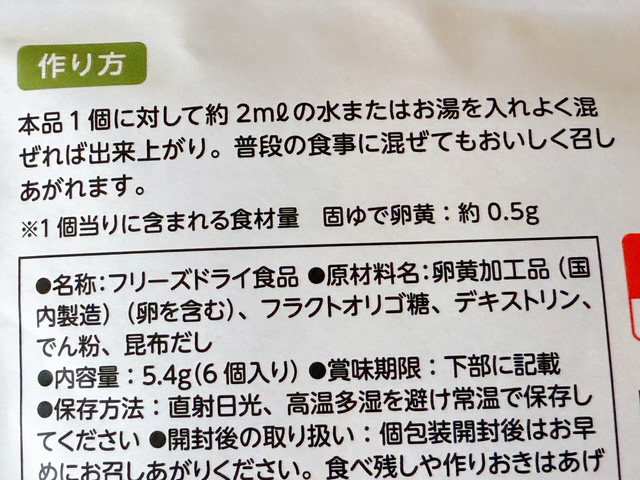

paqupaの最大の特色は、離乳食の初期段階で赤ちゃんに初めて食べさせる食材を少量ずつ提供できるフリーズドライ製品であること。「例えば卵黄なら0.5gから始められる設計になっています。フリーズドライ製品ですので、キューブ1個を、2ミリリットルの水で溶くだけで完成します」(大嶋氏)。実際に目の前でつくってもらったが、本当に一瞬で完成して驚いた。

なぜ冷凍ではなく、フリーズドライにしたの?

paqupaを開発したのは、大嶋氏と、fufumu代表取締役で共同創業者の竹内崇裕氏。2人ともキッコーマン食品株式会社の商品開発担当者で、たまたま地方への出張で一緒になった時に、お互いの子どもに食物アレルギーがあることを初めて知り、その苦労や不安を語り合い共感したことから、paqupaの構想が生まれたという。「あの時に出張を断っていたら、この商品は生まれませんでした(笑)」(大嶋氏)

paqupaの詳細を聞くと、子育て経験が商品に色濃く反映されていることがわかる。例えば、当初はフリーズドライではなく冷凍食品を想定していた。だが保護者へのインタビューで、冷凍庫が常時満杯の状況であることや、冷凍食品にすると運送業者から手渡しで受け取らなければならず、忙しい共働きの場合、時間の調整が難しかったり、やっと寝付いた子どもが宅配業者のベルの音で目を覚ましてしまう場合があったりすることから、常温保存でき、ポスト投函できるサイズが可能なフリーズドライにした。また子どもから目が離せない時期はお湯を沸かすことすら難しく、子どものそばに熱湯があると危ないことから、水だけで溶ける設計にした。

なぜ8品中、4品が「落花生やナッツ」なの?

paqupaの商品ラインナップを見ると、8商品のうち4商品が落花生やナッツ。現在、アレルゲン28品目のうち、8品目(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)は重篤度・症例数の多さから「特定原材料」として、食品表示基準で表示が義務付けられているが、そのラインナップとは異なる。なぜなのか。

実は木の実類は最近、アレルギーを発症しやすい人が急増していることから、注目されているのだという。「アレルギーを発症する人が急増しているという理由のほかに、保護者の方々に聞き取りをすると、1歳頃から保護者と同じお菓子を食べたがるお子さんが多いそうなのです。市販の多くのお菓子には、一見そう見えなくても実はナッツ類が含まれているものが非常に多いので、ご要望の多さからシリーズに入れました」(大嶋氏)。

監修の海老澤氏も「木の実類アレルギーの増加が著しく、いままでは気道異物のリスクがあるため3歳以降でないと摂取できませんでしたが、それを解決する商品をお届けすることができました」と語っている。

なぜ開発に3年もかかったの?

手つくりの離乳食を大量生産し、フリーズドライにするだけなら簡単なように思える。しかも前述のとおり、同商品の開発者は2人ともキッコーマン食品で長年にわたり商品開発をしてきたキャリアを持っているのだ。なぜ開発に3年もかかったのか不思議に思えるが、大嶋氏によると、調味料が主力商品であるキッコーマン食品ではフリーズドライのノウハウが少なかったこと、保護者へのインタビューを繰り返し行いながら、使いやすさや安全性を追求したことがその理由だという。

またキッコーマンならではの食材本来のおいしさを追求し、試作を重ねたことも理由のひとつ。原材料のほかには、フリーズドライで固形にするために必要な食品成分・デキストリン、でんぷんなど最小限のものしか入れていない。

「paqupa 固ゆで卵黄」を、水に溶かずそのまま食べてみた。顔を近づけただけで、卵由来の甘いかおりがして、口に含むと自然に溶けて卵の自然な甘みとバニラのような香りが広がった。

エビは、食べた瞬間はほのかな甘みだけだったが、飲み込んだ後にエビの香りをはっきり感じた。カニはこれとは対照的に、食べた瞬間に強烈にカニそのものの濃厚なうまみを感じた(おいしくて味見が止まらなくなったほど)。ナッツシリーズも、ナッツならではのコクと自然な甘み、香りがあり、それぞれ微妙に違う。落花生と比べるとアーモンドにはかすかなほろ苦さがあるし、くるみは一番コクが深いような気がする。いずれもサブレのような口溶けで、こういうスナックがあったら欲しいと思ったほど。

他の離乳食を食べてみたことがないので比較はできないが、「素材そのものが持つおいしさを味わえることを重視して、原料を吟味し試作を重ねた」ということが納得できる味だった。

日本の出生数は2024年に68万人台となり、初めて70万人を割り込んだ。出生数の減少によりベビー用品市場は縮小するかと思いきや、矢野経済研究所が2025年7月に発表したレポートによると、保育園市場に支えられ、わずかながらプラス推移となっている。ベビーフード市場も、多忙な共働き夫婦の増加やベビー向け加工食品に対する抵抗感の薄れから、微増状態にあるという。paqupaのように便利なベビーフードが増えていくことは、少子化の抑制の一助になるかもしれない。

取材協力/株式会社fufumu

取材・文/桑原恵美子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE