JR東日本グループは、グループ経営ビジョン「勇翔2034」に掲げた、モビリティ分野における究極の安全の追求のため、地震時の運転規制における地震検知の多重化を進めることで激甚化する災害への対応力を強化し、より安全な鉄道輸送の実現に取り組んでいる。

具体索として、発生可能性が高まっている大地震に対して、より安全な鉄道輸送の実現を目指すため、在来線の地震時運転規制において社外地震計情報を活用し、地震検知の多重化を進める。

在来線早期地震警報システムへの S-net 地震計情報の追加導入

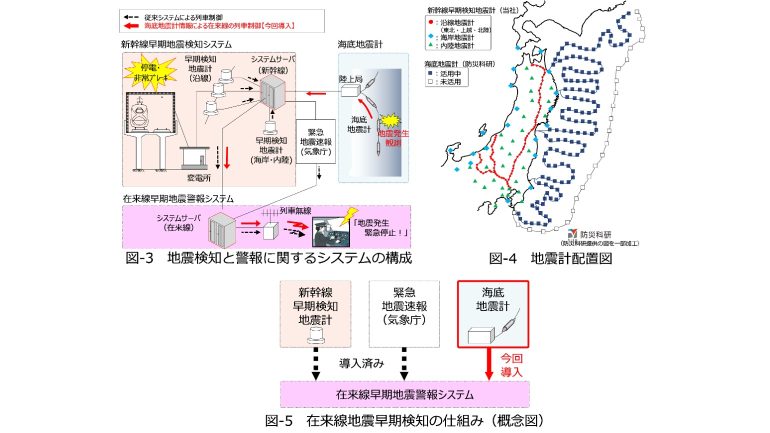

在来線では、沿線の地震計で一定の値を超える地震動を観測した際に列車運転を中止するなどの運転規制を実施している。また、これまでに新幹線早期検知地震計の情報や気象庁緊急地震速報を活用し、大規模地震発生時に、早期に列車を停止させる仕組みを整備してきた。

そして今回、公益財団法人鉄道総合技術研究所およびJR東日本研究開発センターでの技術的検討の結果、S-netの地震計情報を在来線早期地震警報システム(在来線全エリアを対象)に追加導入する。

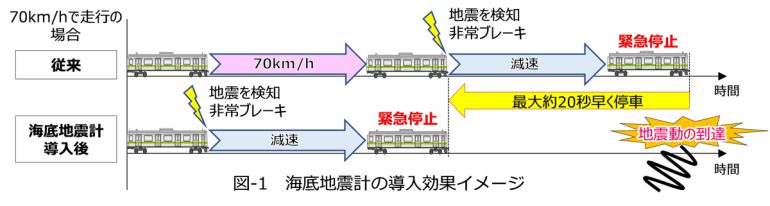

これにより、これまでの当社地震計を用いた地震検知と比べて、地震検知から緊急停止までの時間を最大で約20秒短縮することが見込まれ、より早く非常ブレーキを作動させることで、早めに減速が可能となり、一定の条件下では大きな地震動が沿線に到達する前に列車が緊急停止することが、より期待できる(図-1)。

◎使用開始日:2025年9月10日(水)

■今後の展望

首都圏の一部地域では、「2020年から30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」が高いと推定(※3)されている。そのため、地震時における鉄道輸送の安全性・安定性を更に高めていく必要がある。

※3 「全国地震動予測地図2020年版の概要」 地震調査研究推進本部より

こうした背景のもと、2025年4月よりSUPREMEの地震計情報の受信を開始した。SUPREMEの地震計情報を活用することで、沿線の地震動をよりきめ細かくかつ正確に把握でき、従来よりもさらに現地の揺れに近い地震動値で列車運行判断が可能となるという。

同社では今後、この情報を地震時の運転規制等に活かすために、以下のような検討を進めていく予定だ。

・SUPREMEの地震計情報から沿線の地震動を把握する方法(過去の地震計情報を分析)

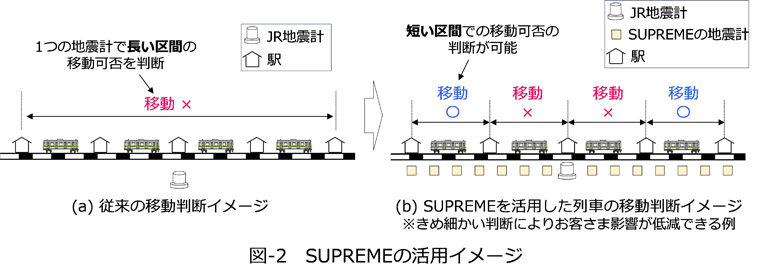

・沿線のきめ細かい地震計情報から、列車が緊急停止した際における移動可否等の判断への活用(図-2)

参考情報

■在来線における海底地震計情報活用の仕組み

海底地震計情報は、新幹線早期地震検知システムに伝送され、在来線への影響があると判断された場合に列車を停止させる(図-3)。

■SUPREMEの概要

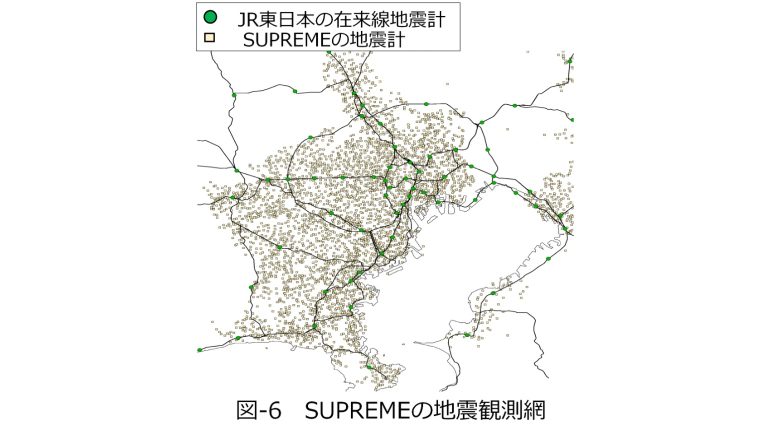

SUPREMEは、首都圏1平方kmあたり1基以上という高密度(※)で地震計を配置した地震防災システムで、同社の沿線にも高密度で地震計が設置されている(図-6)。

※同社では在来線沿線に概ね5~20km間隔で地震計を配置している。

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE