ホンダは2025年6月17日に北海道で再使用型ロケット実験機の離着陸実験に成功しました。これは、再使用に不可欠な機体安定性や精密な着陸技術を実証したものです。人工衛星の需要拡大に対応し、繰り返し使用することでコスト削減に貢献できる再使用型ロケットが注目されています。今後は2029年の準軌道到達を目指しています。

目次

ホンダは再使用型ロケットによる初の離着陸実験に成功しました。

今や宇宙開発は民間企業の活躍に注目が集まっています。そして、宇宙産業は、日々の暮らしやビジネスに直結するフロンティアとなっており、この潮流を理解することは、現代のビジネスパーソンにとって不可欠な視座です。

本記事は、ビジネストレンドに強い小学館『@DIME』らしく、ロケット技術の解説だけではなく、ホンダの挑戦が私たちと宇宙との関わり方をどのように変えていくのか、その未来像もご紹介します。

若手技術者の「夢」から始まったホンダのロケット開発。これは、私たちの時間や空間に新たな価値をもたらす壮大な物語です。その軌跡を一緒に追っていきましょう。

ホンダのロケットが初の離着陸成功:成功までの軌跡

ホンダの研究開発子会社である本田技術研究所は、2025年6月17日、北海道広尾郡大樹町にある専用実験設備で、自社開発の再使用型ロケット実験機を用いた離着陸実験に成功しました。

この実験機は全長6.3m、直径85cm、重量が900kg(乾燥重量)/1312kg(ウェット重量)というスペックです。

実験では到達高度271.4mの離着陸に成功。着地位置の目標との誤差が37cm、飛行時間56.6秒というデータを記録し、ロケットを再使用するために不可欠な上昇・下降時の機体安定性や着陸機能といった要素技術を実証しました。

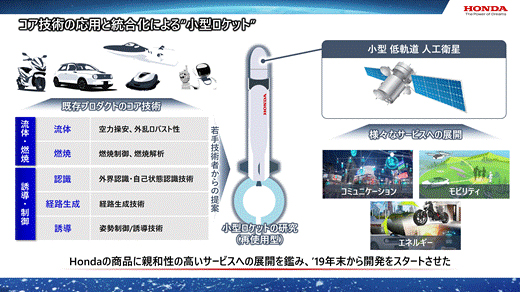

ホンダがロケット研究を始めたきっかけは、製品開発で培った燃焼技術や制御技術といったコア技術を用いてロケットを造りたい、そんな若手技術者の「夢」でした。

そして、ロケットで人工衛星を打ち上げることで、ホンダと親和性のある各種サービスにつながり、未来の暮らしに貢献する可能性があると考え、研究開発がスタートしました。

(C)Honda

■再使用型ロケットの重要性とは?

小型のロケットは「使い捨て」が主流でした。一方、「再使用型ロケット(RLV)」は、同じ機体を繰り返し運用できるのがメリットです。なぜ今、再使用型が重要視されているのでしょうか。

現在、地球温暖化や異常気象の観測、モビリティのコネクテッド化に不可欠な広域通信など、グローバルで人工衛星の活用が拡大の一途となっています。

一方、人工衛星や宇宙開発のための輸送インフラであるロケットの技術開発は難しく、打ち上げ需要に対してロケットが不足しているのが現状です。

再使用型ロケットは、こうした課題を解決し、持続可能な輸送の実現に貢献できると期待されています。

■ロケットエンジンの設計と性能

ホンダのロケット開発は、長年培ってきた燃焼技術や制御技術といったコア技術の活用が基盤となっています。

実験機は前述の通り全長6.3m、直径85cm。2024年からは、北海道広尾郡大樹町でエンジンの燃焼実験やホバリング実験を繰り返し実施し、性能向上に努めてきました。

大樹町での実験の様子(2025年5月撮影)(C)Honda

この技術の蓄積が、ホンダ初のロケット離着陸成功につながりました。

■離着陸システムの仕組み

再使用型ロケットの実現には、打ち上げ後のロケットの一部を正確に着陸させる技術が不可欠です。今回の実験では、上昇・下降時の機体安定性や着陸機能の要素技術を実証しています。

打ち上げ実験に当たり安全確保のため、半径1kmの警戒区域を設定し、実験機には飛行制限範囲や速度・姿勢条件を逸脱しないよう安全システムを搭載するなど、厳重な対策が講じられました。

高度な制御技術と安全対策によって、ロケットが垂直姿勢を保ったまま着陸するという、精密な動作が実現されたのです。

(C)Honda

■再使用型ロケットのコスパは「打ち上げ回数次第」

ペイロード(運搬能力)の低い小型のロケットの場合、固形燃料を使った「使い捨て」のロケットが主流なのは、技術面もさることながら、コストによる制限もあります。

乾電池をイメージしてもらうとわかるかもしれませんが、充電可能な乾電池より、使い切り型の方が本体自体は割安です。ただし、何度も繰り返し使うことで、1回当たりのコストが下がります。

ロケットも同様で、再使用型ロケットの方が一般的に初期コストやランニングコストがかさみます。そして、同じサイズのロケットなら、装置が複雑になる分、ペイロードも下がります。

しかし、打ち上げ回数を増やすことで1回当たりのコストを下げられます。

ホンダが固形燃料よりもサステナブルなエンジンを選んだことは、ビジネス的には「複数回の打ち上げ」が前提となります。

ホンダのロケットの次の目標は「2029年に準軌道到達」

今回の再使用型ロケットの離着陸実験成功は大きな一歩ですが、ホンダの挑戦はまだ始まったばかりです。

現在、ロケット研究は要素研究の段階ですが、技術開発の具体的な目標として、「2029年に準軌道への到達能力実現」を目指しています。

この目標達成の先には、事業化の可能性も視野に入れています

■エネルギー効率と持続可能性への挑戦

ホンダは、ロケットの再使用化を通じて「サステナブルな輸送の実現」を目指しています。

そして、環境負荷軽減も企業ビジョンに掲げています。これは宇宙領域においても同様で、持続可能性への挑戦は続きます。

例えば、月面での活動や開発の拡大を見据えて、「月面での循環型再生エネルギーシステムの構築」を目指し、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)と共同研究しています。

月面での循環型再生エネルギーシステムの活用 イメージ図 (C)JAXA/Honda

月面には水が存在するといわれています。

ホンダが持つ燃料電池技術と高圧水電解技術を組み合わせることで、再生可能エネルギー由来の電力を用いてこの月面の水を電気分解し、水素と酸素を生成・貯蔵し、燃料電池で発電するというシステムです

このシステムは電力供給だけでなく、月面滞在者の居住用酸素やロケット燃料としての水素活用に利用して、持続可能な月面活動を支える可能性を秘めています。

■ロボティクスとの融合

ホンダの宇宙への挑戦はロケットだけに留まりません。宇宙領域を「夢と可能性への新たなチャレンジの場」と捉え、多岐にわたるコア技術を融合させようとしています。

その代表例が、地球から月面を遠隔操作する「月面遠隔操作ロボット」です。

ホンダがアバターロボットで開発している「多指ハンド」や「AIサポート遠隔操縦機能」、さらには衝突軽減のための高応答トルク制御技術といったコア技術が応用される予定です。

これにより、宇宙飛行士の危険を最小化しながら、まるで月面にいるかのように地球から作業や探査ができるようになり、宇宙探査の可能性を大きく広げます。

ホンダのロケット開発は、単なる「乗り物」に留まらず、私たちの時間や空間に新たな価値をもたらす、壮大な「夢」への挑戦です。今後の進展から目が離せません。

ホンダ ロケットでよくある質問【FAQ】

■Q.ホンダのロケットは、いつ、どこで離着陸実験に成功したのですか?

A.2025年6月17日に、北海道広尾郡大樹町にある専用実験設備で、自社開発の再使用型ロケット実験機を用いた離着陸実験に成功しました。この実験では、到達高度271.4m、飛行時間56.6秒というデータを記録しています。

■Q.なぜ今、再使用型ロケットが重要視されているのですか?

A.地球温暖化や異常気象の観測、モビリティのコネクテッド化など、人工衛星への需要がグローバルで拡大する一方、ロケットの打ち上げ需要に対してロケットが不足しています。再使用型ロケットは、同じ機体を繰り返し運用できるため、持続可能な輸送の実現に貢献できると期待されています。

■Q.使い捨てロケットと比べて、再使用型ロケットのコストメリットは何ですか?

A.一般的に再使用型ロケットは初期コストがかさみますが、繰り返し使用することで1回当たりの打ち上げコストを下げることができます。例えるなら、使い切り型乾電池よりも、充電可能な乾電池の方が、繰り返し使うことで結果的に割安になるのと同じです。

■Q.今回の実験で、どのような技術が実証されたのですか?

A.ロケットを再使用するために不可欠な、上昇・下降時の機体安定性や、着地位置の目標誤差37cmという高い精度での着陸機能といった要素技術が実証されました。高度な制御技術と安全対策によって、精密な着陸が実現されています。

■Q.ロケット開発のきっかけは? また、ホンダのどのような技術が使われていますか?

A.製品開発で培った燃焼技術や制御技術といったコア技術を用いてロケットを造りたいという、ホンダの若手技術者の「夢」がきっかけです。このコア技術の活用が、今回の実験成功の基盤となっています。

■Q.ホンダのロケット開発における今後の目標は何ですか?

A.技術開発の具体的な目標として、「2029年に準軌道への到達能力実現」を目指しています。この目標達成の先には、事業化の可能性も視野に入れています。

■Q.ロケット以外にも、宇宙分野で進めている挑戦はありますか?

A.ロケット開発だけでなく、JAXAと共同で「月面での循環型再生エネルギーシステムの構築」を目指し、また「月面遠隔操作ロボット」の開発も進めています。これらには、燃料電池技術やロボティクス技術といった、ホンダの多岐にわたるコア技術が応用されています。

こちらもチェック!

ホンダが自社開発の再使用型ロケット離着陸実験に成功、機体は高度271.4mに到達、着地目標との誤差は37cm

アストロスケールが衛星への燃料補給の実現に向けて本田技術研究所と給油口接続システムを共同開発

※当記事に掲載している価格などのデータは2025年9月時点でのものです。

文/中馬幹弘

編集/ライター。慶應義塾大学卒業後、野村證券にて勤務。アメリカンカルチャー誌編集長、モノ情報誌編集を歴任

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE