クリエイティブの可能性を探るーー。日々の広告やデザインは、私たちの生活に様々な影響を与えてくれている。クリエイティブには私たちが考えている以上に大きな力を秘めているのかもしれない。広告会社・電通で20年以上にわたりクリエイティブディレクターを務める榊良祐さんに話を聞いた。

制約の向こう側にある本質的な課題

電通でクリエイティブディレクターを務める榊さんは次のように語る。

「飲み物を1本売るとしても、広告や販売施策だけでは本質的な解決にはならない。本当に求められていることは何か、理想から逆算して考えるんです」

現代の企業は、事業戦略や広告以前の段階で、多くの悩みを抱えている。時代の変化が早く、ニーズも多様化しているためだ。榊さんはそうした未知の課題に対して、ソリューションニュートラルな立場で向き合い、最適な方法を探る。そのためには様々な制約を度外視した自由な発想が必要であり、そのクリエイティブ方法を「妄想」と呼んでいる。

榊さんの代表的なプロジェクトの一つに「「SUSHI TELEPORTATION」(すしテレポーテーション)」というものがある。

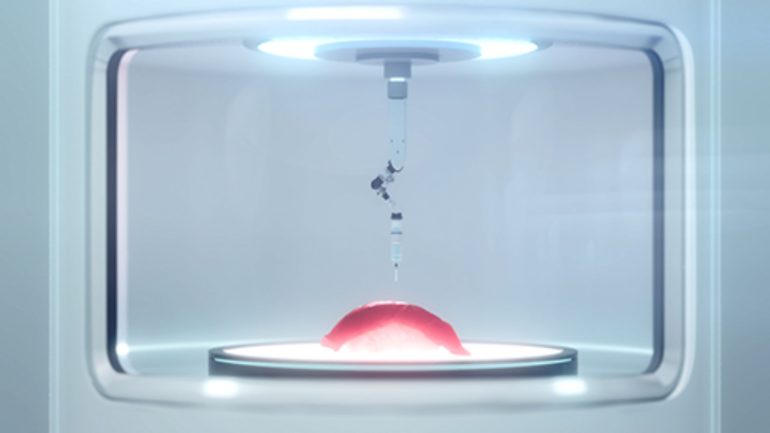

SXSW2018にて、東京で握った寿司をアメリカのオースティンで出力する装置「「SUSHI TELEPORTATION」(すしテレポーテーション)」のプロトタイプを展示。デモンストレーションを披露した

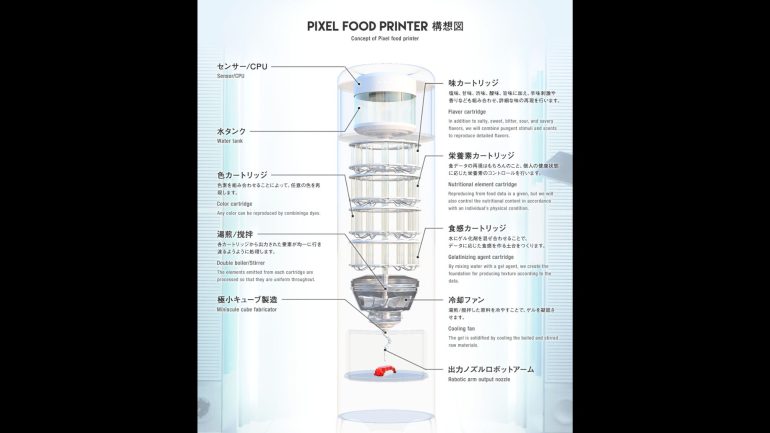

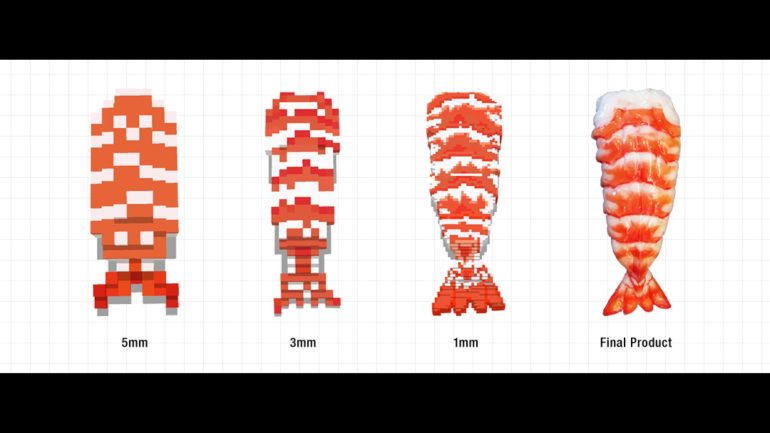

東京から転送された寿司データを元に、5mmの食用のゲ ルキューブをロボットアームが精密に積み上げ、低解像度 のピクセル寿司を再現

食産業が抱える環境負荷やフードロスといった社会課題に着目し、データやテクノロジーを駆使して問題解決を目指したプロジェクトだ。

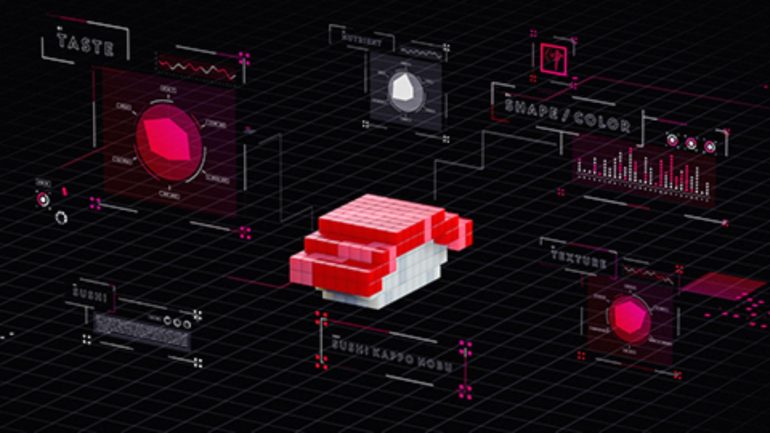

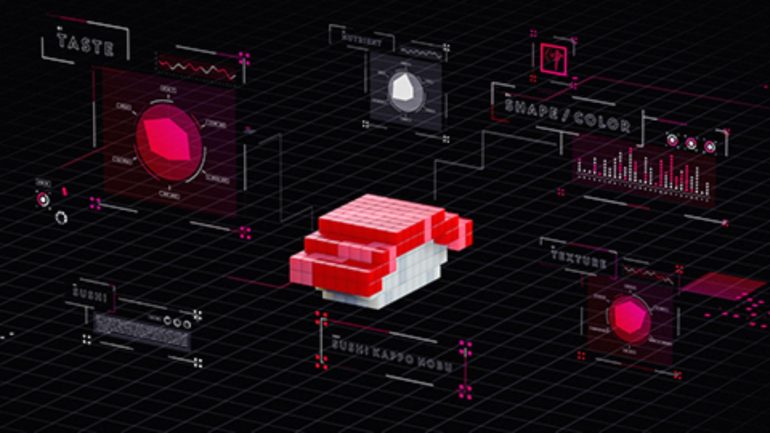

この発想の出発点は、デザインや印刷の世界で使われるCMYK(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック)。

「料理の味もSSSB (Salty:塩味、Sour:酸味、Sweet:甘味、Bitter:苦味)に分解できると考え、味覚をインクカートリッジのように再現可能にするアイデアを構想しました。そこからさらに、3Dプリンターを活用して料理を再現する方法を研究者と共に検討。国内外のリサーチを重ね、独自の”食の転送”という概念を生み出しました」 (榊さん)

「転送寿司」はまだプロトタイプで、実用化は今後、検討されていく予定だ。しかしながら、食をデータ化し遠隔地で再現するという挑戦は、食文化や流通の在り方を大きく変える可能性を秘めている。形や色、質感の再現から味や香りの再現、さらには食材の最適化やフードロス削減にもつながる可能性を秘めている。榊さんの考えた「面白そう」「できたらいいな」という”妄想”から生まれた「「SUSHI TELEPORTATION」(すしテレポーテーション)」は社会に新たな選択肢を提示した一例であろう。

クリエイティブは「社会を動かす力」

クリエイティブとは、モノを作るにとどまらず、社会課題のソリューションを作る行為なのだろうか。

榊さんもクリエイティブとは、誰かを幸せにし社会をより良くする手段だと語る。

「一般的には、クリエイティブは単純にモノを作るイメージがあるかもしれません。でも僕は、未来の社会をどうよくするかを考えながら作る。社会にポジティブな影響を与えることが、クリエイティブの面白さでもあり、可能性でもあるります。この視点は、多くのビジネスマンにとって、企業や組織が抱える課題解決や新規事業開発にも応用可能です。単なる表現活動に留まらず、社会やビジネス、所属する組織に直接的な価値を生む思考法にもなるでしょう。アウトプットされたクリエイティブがどのように社会や企業に影響を与えられるのかを考え”妄想”してみることがこれからの社会においては求められるかもしれません」

榊さんのアプローチは、クリエイティブを「制作行為」と捉えるのではなく、社会課題解決のための戦略的手段として位置づけている。制約や未知の課題に挑み、「面白そう」という発想を現実のソリューションに変えていくプロセスである。

「ビジネスパーソンは、この完全予測不能な時代であっても成果を出していくことが求められています。、過去の経験から推測してきたこれまでの常識が通用しないかもしれない。そんな時、一度、様々な制約を無視して『未来を描いて』みてはいかがでしょうか。そこからバックキャスト(逆算)していくことで、新たな可能性のヒントが見つかるかもしれない。そしてこれこそがクリエイティブであり、私の言葉では”妄想”と呼んでいるものになります」

クリエイティブは、未来を形作る力であり、面白さと可能性に溢れている。私たちの日常やビジネスにおいても、この視点を取り入れることで、新たな価値創造が可能になるだろう。

榊良祐さん

株式会社電通

BXクリエイティブセンター クリエイティブ・ディレクター

2004年アートディレクターとして電通入社。既存の広告手法に囚われないソリューション開発を得意とし、多様な企業のブランディングプロジェクトに従事。現在はビジョンドリブン型の未来事業開発プログラム「Future Vision Studio」を創設し代表を務める。近年のプロジェクトに、未来食産業共創プロジェクト「OPEN MEALS」。宇宙食市場共創プロジェクト「space foodsphere」。スポーツを軸にした都市開発『北海道ボールパーク』 。全都民配布の防災ブックプロジェクト『東京防災』などがある。2023年より東京大学非常勤講師。電通インターン「アイデアの学校」座長。グッドデザイン金賞はじめ国内外のクリエーティブアワード受賞多数。

取材・文/峯亮佑

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE