いつも『DIME』および『@DIME』をご愛読いただき、ありがとうございます。DIME編集部です。先日公開し、多くのビジネスパーソンの皆様から「童心に帰った!」「子供に自慢できる知識が増えた」とご好評をいただいた「虫取りクイズ動画」。待望の第2弾が、ついに完成です!

▼【虫取り完全攻略】イケメン昆虫博士に習う虫取りクイズ・第2弾

今回も、著書『昆虫博士・牧田 習の虫とり完全攻略本』が大人気のイケメン昆虫博士・牧田先生をお招きし、我々DIME編集部員3名が、さらにマニアックで実用的なクイズに挑戦しました。

我々が特におすすめしたい、今回の見どころはこちら!

ポイント①:「虫がいちばん集まるコンビニは?」

いきなりですが、この質問に即答できますか?実は、コンビニの「ある違い」によって、集まる虫の数が全く変わってくるんです。この知識、ビジネスの視点で見ても非常に興味深いと思いませんか?(ヒントは動画の0:56〜)明日からのコンビニ選びが変わるかもしれません。

ポイント②:「落ち葉の中の虫探しに最適な”台所グッズ”とは?」

専用の道具がなくても、アイデア次第で身近なものが最強のツールに変わる。これは、まさにビジネスハックに通じる考え方です。牧田先生が紹介する、意外な「あの台所グッズ」には、我々も思わず「なるほど!」と唸ってしまいました。(7:11〜は必見です!)

ポイント③:博士が持参した「謎のトラップ」の正体

動画の後半(10:57〜)では、牧田先生が自作の「謎のトラップ」を持参。その驚くべき効果と使い方を解説してくれます。工夫次第で成果を最大化する…これもまた、我々の仕事に通じる極意ではないでしょうか。

「知的好奇心」は、最高の娯楽だ。

この動画は、ただの虫取り紹介ではありません。 「なぜ?」を考え、仮説を立て、身近なものを活用して課題を解決する。そんなビジネスパーソンにとっての基本スキルを、自然というフィールドで楽しみながら学べる「大人のための知的好奇心エンターテインメント」です。

この夏、お子さんやお孫さんと一緒に、あるいは友人との会話のネタとして、ここで得た知識を披露してみてはいかがでしょうか。「すごい!」と尊敬の眼差しを向けられること間違いなしです。

ぜひ動画をご覧いただき、あなたの「虫モチベ」を高めてください!

文/DIME編集部

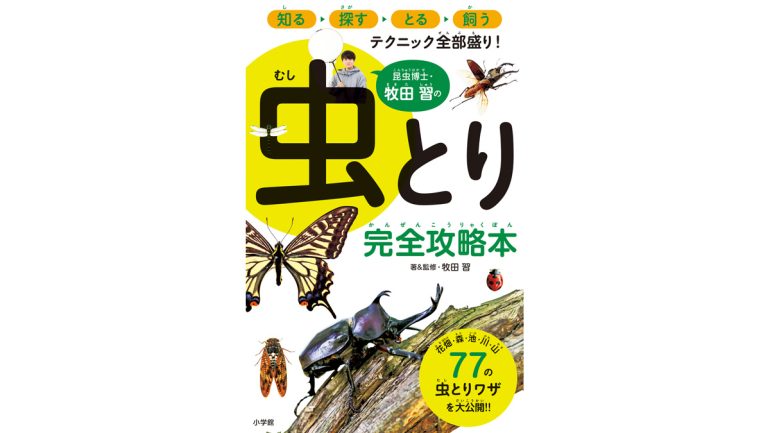

『昆虫博士・牧田習の虫とり完全攻略本』も発売中

「昆虫採集」のテクニックに特化した内容で、基本道具はもちろん、「花」「樹木」「朽ち木&倒木」「草むら」「葉っぱ」「落ち葉」「外灯」「泥地」「池」「川」といった各スポットによって異なる虫の探し方やテクニックを紹介するハンドブック。

●本書の構成・目次

・はじめに&この本の使い方かた

・虫むしとり道具 のきほん装備

・虫むしとりのきほんワザ10

・正しい昆虫の持もち方かた

【採集編】

花に集まる虫をとろう!

樹木に集まる虫をとろう!

倒木&朽ち木に集まる虫をとろう!

草むらに集まる虫をとろう!

葉っぱに集まる虫をとろう!

落ち葉に集まる虫をとろう!

吹き上げ採集って何?

ふんに集まる虫をとろう!

外灯に集まる虫をとろう!

泥地に暮らす虫をとろう!

池に暮らす虫をとろう!

川に暮らす虫をとろう!

トンボをとろう!

【トラップ編】

フルーツトラップのしかけ方

バタフライトラップのしかけ方

衝突板のしかけ方

落とし穴のしかけ方

腐肉トラップのしかけ方

ライトトラップのしかけ方

【飼育編】

カブトムシの飼い方

クワガタムシの飼い方

オサムシの飼い方

スズムシの飼い方

コガタノゲンゴロウの飼い方

ヤゴの飼い方

【コラム】

危険生物図鑑

昆虫標本の作り方

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE