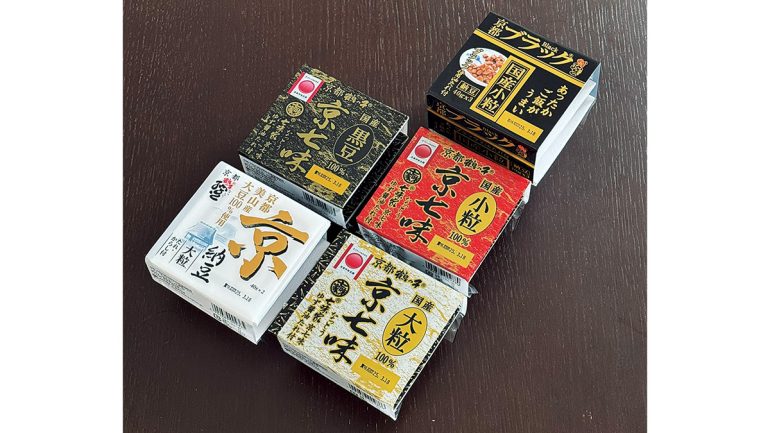

DIME本誌大人気連載「玉川徹から働き盛りの君たちへ」の6月号では、玉川徹さんが京都の知られざる納豆文化について、高橋食品工業の高橋孝幸社長と対談。納豆が海外で人気となり、冷凍空輸した納豆が、健康志向の米国人に評価さている現状を紹介している。

さらに8月号および9・10月合併号では京都の丸利吉田銘茶園を訪れ、16代目園主の吉田利一さんと宇治の玉露づくりについて語り合った。その際、抹茶が外国人観光客に大人気で、直営店では朝早くから外国人が列をつくっている様子が、話題になった。

2024年の訪日外国人は3686万9900人を越え、日本の美味しい食べ物がどんどん評価されていく様子が、連載中の玉川徹さんの対談でも明らかになっている。実際、観光庁2024年調査では訪日外国人の旅行消費額のうち、21.5%が食費で、食への関心は高い。

日本の「食」が注目される中、浅草むぎとろ社長田中一成さんに、「世界のTORORO」を目指したインバウンド戦略について取材してみた。

9割の残食ゼロを目指したとろろ料理

浅草むぎとろは1929(昭和4)年6月10日創業の老舗のとろろ懐石料理店である。東京・浅草の本店は地下鉄銀座線浅草駅から徒歩3分の場所にあり、江戸情緒を感じさせる外観は、外国人の撮影スポットにもなっている。国産山芋を使用した「むぎとろ」が名物で、外国人観光客の来店も多い。

しかし、外国人のとろろの食べ残しが90%以上と高く、問題になっていた。なぜ完食できないのか、訪日外国人観光客に聞くと、ねばりのある食感を嫌う人が多かった。「出身国によって食べられない理由は異なるのですが、ねばるというのは食材が腐ったと判断されるようで、口の中に残るのが苦手だ、と多くの方に言われました」(田中社長)。

店舗の佇まいに惹かれたり、和食を食べてみたいと、期待をもって入店する訪日客だが、和牛や天ぷらは美味しく完食できても、生のとろろが食べられない。田中社長以下スタッフで考えた作戦は、まずとろろを食べてもらうための調理の工夫から着手した。

とろろは加熱すると生の状態に比べるとふわっとした食感に変わり、やや硬くなる。粘りが抑えられて、食べやすくなると同時に、特に揚げると香ばしさが加わった。生では食べられない外国人は、揚げることで、とろろの粘りを克服できた。

「食べたことが無い食感だと喜んでくださるお客様もいて、揚げたとろろ料理は、多くの方に受け入れられることが分かりました。海外の方はもちろん、日本人のお客様にも美味しかったと言っていただいています」(田中さん)。

揚げたとろろを出汁とともに食べる「揚げとろ」や、海老糝薯(しんじょ)長芋はさみ揚げなど、揚げ料理を取り入れることで、外国人観光客に受け入れられるようにした。

さらに、とろろを生でダイレクトに打ち出すのではなく、出汁巻き玉子焼きに入れるなど、料理の中にとろろを組み込む作戦で「とろろ」の魅力を打ち出した。

実際に開発を担当した料理長の名取秀人さんによると、もともと「とろろ」はいろいろな料理に入っていると言う。「マグロの山掛けなどがメジャーな料理ですが、実はいろいろな料理に入っていて、お好み焼きに入ったとろろは多くの人が食べていると思います。またお菓子だと、薯蕷(じょうよ)饅頭にも使われています。メインにはなっていなくても、とろろは日本の食文化を脇から固めてきた食材なのです」と教えてくれた。

メニューでは茶碗蒸しにとろろをいれたり、長芋のポテトサラダや、野菜サラダのドレッシングにとろろを入れたり、抹茶のアイスやムースにとろろを入れてなめらかで濃厚な食感に仕上げた。

御膳形式の新メニューを提案

これら田中社長らスタッフが開発した訪日外国人客向けのメニューは「とろろづくし~tororoのかくれんぼ~」として、6月の16日「麦とろの日」から期間限定で提供した。12品の御膳形式の特別メニューで、粘りを抑え、じゃがいもやサツマイモのように訪日外国人にも受け入れられやすいようなイモの料理から、少しずつ「とろろ」の存在感が増してくるような構成に仕上げている。

実際にフェアを体験したお客様の声について社長の田中さんは、「“tororoのかくれんぼ”は、『海外のお客様に対して』という私たちにとって今までにない挑戦でした。特に、とろろに抵抗を感じる訪日客の方々がどのような反応をされるのかとても危惧しておりました。フェアが始まってみると、とろろを残される方は以前の9割からわずか3割ほどにまで減り、調理方法を工夫することで『ねばねば感を感じず、美味しく食べられた』と感想をくださる方も少なくありませんでした。その影響かとろろの魅力が改めて伝わり、国内のお客様にも食べていただけたのも新たな発見でした」と言う。

新メニューは好評で、来年の「とろろの日」にも提供予定である。現在はフェアのメニューは終了しており、今月末まで、夏限定の「夏懐石」を提供している。

健康志向の日本人客も取り込む新メニュー

今年の「むぎとろの日」には、健康志向の人向けに、山芋を「生・煮る・焼く・蒸す・揚げる」といった和食の多様な技法で調理した「とろろづくし~紫陽花(あじさい)おせち風」のメニューも考案、提供した。

「とろろは畑のウナギといわれるほど、栄養価が高い食べ物のひとつです。ビタミンB群、カリウム、食物繊維、消化酵素(ジアスターゼ)を豊富に含みます。昔から身体に良い食べ物と考えられていて、特に健康志向が強かった徳川家康は、麦飯にとろろをかけた料理を好んで食べていたという記録が残っています。

山芋はいろいろな種類がありますが、手の形をしているので手芋あるいはイチョウ芋と呼ばれる大和芋と、棒状の長芋に分かれます。土の中の芋は普通、生で食べることはできないのですが、大和芋や長芋は生で食べることができるために、栄養素を失わずに摂取できるのです」と田中さん。

現代人の健康課題として、特に野菜の摂取不足が深刻である。成人一日あたりの野菜摂取量の平均は250.6グラムと、厚生労働省が推奨する350グラムを下回っている。こうした野菜不足に山芋が貢献できる。また、健康食材としての山芋の価値を打ち出すことで、日本の伝統的な食文化を見直すきっかけにもなる。

田中社長は山芋や「とろろ」がこうした社会問題解決への貢献を果たすと考えている。「外国人観光客の残食を減らすフードロス削減への挑戦は、食材への感謝と工夫を通じて、持続可能な食への意識向上をめざすことにも繋がります。さらに、とろろを美味しく食べていただくことで、食を通じて日本の魅力を世界に発信することでもあります。とろろが多文化共生の道を示してくれるかもしれません。

私どもでは今後も日本の伝統食である麦とろや山芋(とろろ)の持つ感応性を追求して、とろろのリーディングカンパニーとして活動していきたいと考えています。食を通じて人々の豊かな暮らしと健康と社会の実現に貢献していきます」と語ってくれた。

代表取締役社長 田中一成さん

1978年茨城県ひたちなか市出身。2011年1月株式会社浅草むぎとろ入社、2012年1月外商部門部長、2013年10月同社代表取締役就任。特徴ある「とろろ懐石料理店」の経営を中心に、外商部門では冷凍の味付とろろやとろろを練り込んだ茶そば、お菓子を百貨店、高級スーパー、生協へそれぞれ販売展開している。また、都内海鮮居酒屋4店舗も運営し多角的な経営展開をしている。

玉川徹さんの連載「働き盛りの君たちへ」

納豆の発祥は京都?玉川徹が知られざる京都の納豆文化を老舗社長に直撃|@DIME アットダイム

納豆の発祥は京都?玉川徹が知られざる京都の納豆文化を老舗社長に直撃

今回は玉川さんの大好物である納豆から、京都を深掘りする。近年、京都でたくさん食べられている納豆と京都の歴史について、京都の老舗納豆メーカー高橋食品工業の高橋代表…

〝よしず〟で作る玉露はなぜ美味しいのか?玉川徹が京都の茶園の16代目園主に直撃|@DIME アットダイム

〝よしず〟で作る玉露はなぜ美味しいのか?玉川徹が京都の茶園の16代目園主に直撃

京都を深掘りしている玉川さん。日頃から愛飲しているというのが、京都・宇治で生産されている玉露だ。濃い旨味のある玉露は、どのように作られているのか。丸利吉田銘茶園…

文/柿川鮎子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE