近年、終身雇用制度の形骸化や「退職=甘え」という価値観の変化により、若年層を中心に退職代行サービスの利用が“現実的な退職手段の選択肢”として認識されつつある。

しかし、代行サービスによる退職の容易化は、人手不足に苦しむ企業にとって痛手となっているケースも少なくない。

そこでSmart相談室はこのほど、退職代行サービスの普及背景や企業の対策方法について紹介するレポートを公開した。

退職代行サービスの利用は年々増加、若年層の中では“現実的な退職手段の選択肢”に?

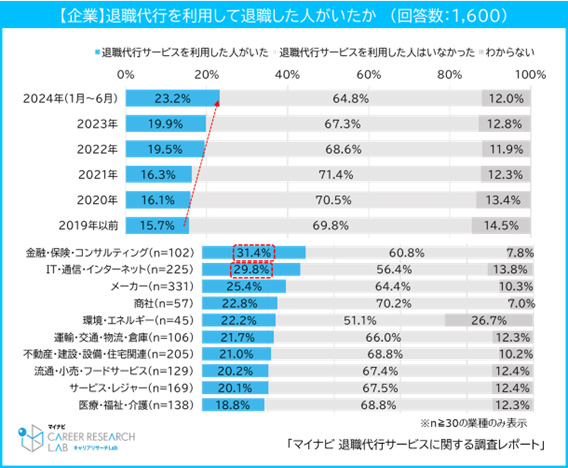

退職代行サービスの利用者は年々増加しており、マイナビの「退職代行サービスに関する調査レポート」によると、退職代行を利用して退職する社員がいた企業の割合は、2021年には16.3%、2022年には19.5%、2023年には19.9%と上昇を続け、2024年(1月~6月)には23.2%に達した。

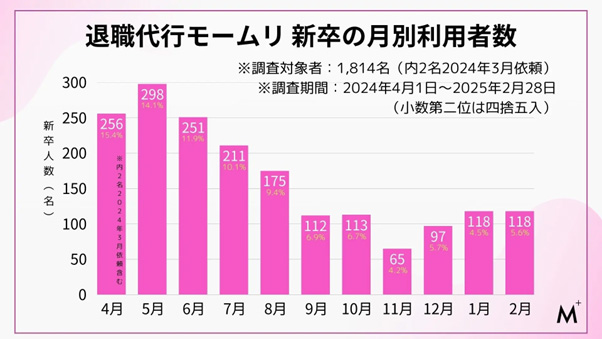

また「退職代行モームリ」を提供するアルバトロスが公開した「2024年度新卒者の退職代行の利用状況の調査」によると、2024年度だけで21,104人がサービスを利用。新卒社員ではGW明けの5月をピークに6月~8月も高い水準で利用者が集中している。

このように、退職代行はもはや一部の例外的な手段ではなく、特に若年層の間で“現実的な退職手段の選択肢”として認識されつつある。その背景には、終身雇用制度の形骸化や、かつての「退職=甘え」という価値観の変化があり、「辞めること」は社会的にも一定の理解を得られるようになってきている。そのため、若い世代の中では必ずしも退職代行という選択が悪ではないという空気感も形成されつつある。

退職者の半数以上が「本当の退職理由を伝えない」、退職代行サービス普及の裏には”本音を伝えづらい空気感”

一方で、心のSOSを出せないまま限界を迎える人たちも存在する。「2024年度新卒者の退職代行の利用状況の調査」によると、退職代行を利用した新卒社員の主な理由は、4~6月では「入社前の契約内容・労働条件との乖離」だったが、7月以降になると「いじめやパワハラなどの人間関係」が最多に変化。「上司が怖くて言い出せない」「相談できる相手がいない」といった、“辞めたいけど言えない”若手社員の存在が、退職代行の利用を後押ししている側面もあると考えられる。

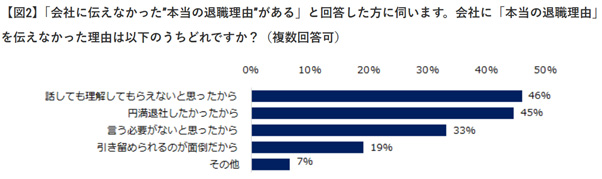

エン・ジャパンが2024年に公開した「本当の退職理由に関する調査レポート」では、退職経験者の半数以上が「会社に伝えなかった本当の退職理由がある」と答え、その理由として「話しても理解されないと思ったから」(46%)が最多となった。伝えなかった退職理由としては「人間関係の悪化」(46%)や「評価・人事制度への不満」(22%)が挙げられている。

Smart相談室に所属するカウンセラーの廣田純子氏は「退職代行を選ぶ背景には“職場で本音を伝えることの難しさ”があると感じます。『なんて言われるだろうか』『どうせわかってもらえない』といった恐れや諦めから、言葉を飲み込み、悩みを抱え込んでしまう若手社員は少なくありません。

実際、小さな行き違いや思い込みがきっかけになっているケースも多く、誰かに話すだけで考えや気持ちが整理され、退職以外の選択肢に目を向けられることもあります。大切なのは、“なんでも話していい”と思える安心安全な場を、普段から用意しておくことです」とコメントした。

このように、“話していれば違ったかもしれない”関係の断絶は、企業・個人双方にとって大きな損失となりえる。退職者の“声なき声”に耳を傾けることで、退職の背景にある上司・同僚との“もったいない誤解”や“感情のこじれ”を見つめ直すことが求められている。

カウンセラーが教える、退職代行に至る前に企業ができることは「社員が本音を話せる対話の場づくり」

退職代行を利用する社員の多くは、「辞める」という結論を出す前に、仕事について思い悩み、“言えずにいる気持ち”を抱えています。企業ができる第一歩は、“社員が本音を話せる対話の場”を用意しておくことです。

特に若年層は、業務への適応や職場の人間関係において悩みを抱えやすく、それを適切に言葉にして伝えるスキルが不足していることが多くあります。上司やメンターとの定期的な1on1面談、メンタルヘルスサポートやキャリア相談室など、社内外に複数の対話の場の選択肢を用意しておくことで、「自分の考えや気持ちを誰かに話す」行動が起こしやすくなります。

対話の場を用意する際に、社内ではどうしても話しづらいことがあることを踏まえ、社外窓口の設置はぜひ検討いただきたいと思います。話すことで考えや気持ちを整理して、適切なアクションにつなげやすくなります。

また、管理職側の傾聴力やフィードバックの質も重要です。一方的な指導ではなく、感情や考えを受け止め、相互理解の上で関係構築しようとする姿勢を示すことが、信頼につながります。退職代行という選択を防ぐには、制度だけでなく、“つながりを感じられる職場での居場所感”の醸成が不可欠です。そのためには、企業文化として“話をしてもいい”を根付かせる努力が求められます。

出典元:Smart相談室

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE