東京五輪からパリ五輪への引き継ぎ式で流れた映像のなかで、国際宇宙ステーション(ISS)からフランス国歌を演奏していたことで注目を集めた、フランス人宇宙飛行士のトマ・ペスケさんが7月に来日しました。取材では、その演奏の舞台裏や、欧州やフランスにおける宇宙開発の最新動向について語ってくれました。

世界を魅了したISSでの演奏の舞台裏

ペスケさんは2009年にヨーロッパ宇宙機関の宇宙飛行士に選ばれ、2016年11月から2017年6月、そして2021年4月から11月にかけて、2度にわたりISSでの長期滞在を経験しています。二度目のフライトでは、ISSに滞在する宇宙飛行士たちを率いる船長(コマンダー)を務めました。現在は、将来のアルテミス計画を見据えた訓練を受ける一方で、インドやUAEなど、新たに宇宙開発に力を入れ始めた国々との協力関係の構築にも取り組んでいるといいます。

2021年の東京五輪で行われたパリ五輪への引き継ぎ式では、管弦楽団がフランス国歌「ラ・マルセイエーズ」をリモート演奏する映像のラストスパートで、ペスケさんがISSからアルトサックスで演奏する姿が披露されました。

映像では、青い地球がのぞくISSの窓辺にペスケさんが立ち、金色のサックスが輝いていました。演奏が終わり、ペスケさんの手から離れたサックスは、ふわりと宙に浮かびます。息を呑むほど美しい光景は、多くの人の目を釘付けにしました。

ペスケさんは大の音楽好きで、アマチュアのサックス奏者としても活動していました。しかし、ISSに持ち込める私物には重量制限があり、当初はサックスを持参することはできませんでした。そこで、初めてのISS滞在中、家族や欧州宇宙機関、NASAが協力し、本人には内緒でサックスを輸送。39歳の誕生日にサプライズでサックスが手渡されるという出来事がありました。

ISS内では、日本人宇宙飛行士の星出彰彦さんからペスケさんへのコマンダー交代も行われ、東京五輪からパリ五輪への移行と重なる象徴的な出来事となりました。演奏した当時を振り返り、ペスケさんはこう話しました。

「演奏しているときはいい気分でした。あの曲(ラ・マルセイエーズ)は難しい曲ではありませんでしたが、映像が大勢の観客の前で流れることを意識して、できるだけ良い演奏をしようと心がけていました。同時に、不思議な感覚もありました。映像には私が演奏している姿が映っていますが、そのすぐそばでは同僚たちが普段通りに仕事や生活をしていたので(笑)」

地上と宇宙では、サックスの吹き方や音の伝わり方に違いはあるのでしょうか。ペスケさんによれば、演奏方法はほとんど同じですが、一つだけ大きな違いがあるといいます。

「地上では楽器の重みで自然に下へ引っ張られるので、持ち上げる力だけを使えばいいのですが、宇宙ではサックスが常に浮き上がろうとするので、指の力だけで支えながら演奏しなければなりません。それが難しさを増します」

続けてペスケさんは、映像と音源を別々に収録していたことを明かしました。

「音の響き方は空気圧が地上と同じなので変わりません。でも、ISSの中は常にファンや冷却ポンプなどが動いていて、60デシベルくらいの騒音があります。まるで電車や地下鉄の中にいるような、ゴーッという音がずっとしている状態ですね。ですから、録音するには、その騒音を避ける必要がありました。船内で一番静かな寝室にこもって、広報用の小さなマイクを使って録音しました。映像は地球がのぞくクーポラ(窓)で撮って、音声は別で収録して、後から組み合わせました」

また、ペスケさんによると、ISS滞在中には宇宙飛行士全員で「宇宙オリンピック」と称して、無重力を活かしたゲームやスポーツを楽しんだそうです。

宇宙開発と揺れる国際関係

ペスケさんは、3度目の宇宙飛行の予定について聞かれると、まだ確定はしていないものの、アポロ計画以来となる月周回飛行と月面着陸を目指すアルテミス計画に注目していることを話しました。米国の政権交代により、NASAの予算は先行きが見えない状況ですが、それでもアルテミス計画は前進すると信じていると語りました。

米国が中心となって進めているアルテミス計画に拮抗するように、中国は月面基地の建設など行う国際月面研究ステーション(ILRS)計画に力を注いでいます。欧州は中国主導の有人月面探査に参加する可能性はあるのかうかがいました。

「現在、中国との具体的な計画はありません。しかし、2012年ごろには協力する構想があり、私も8週間中国語を学んだあと北京を訪れました。ISSの建設で欧州が米国とロシアの橋渡し役を務めたように、中国も国際的なパートナーシップに迎え入れ、米国との橋渡しにするというアイデアがあったのです。

双方のセンターを訪問し合い、何が可能で何が難しいか議論を重ねましたが、各国が独自の技術を抱えているため共有範囲は限られ、政治的意思の不足もあり前進は困難でした。欧州諸国も中国との距離感が国ごとに異なり、さらにISSで緊密に連携しているNASAからは『中国と協力すれば技術が流出する可能性がある』と懸念が示されました。こうして計画は約1年半で勢いを失い、2013年には私の宇宙飛行に向けた訓練が始まり、議論は進まなくなってしまいました」

では、ロシアについてはどう考えているのでしょうか。欧州はウクライナと地理的にも近く、今回のロシアによるウクライナ侵攻をめぐっても強い関心を持っています。ペスケさんに、侵攻に対して感じていることや、ロシアとの関係の変化について、率直な思いをうかがいました。

「ロシアによるウクライナ侵攻は非常に難しい状況でした。ただ、始まりは2014年のクリミア侵攻でした。ロシアが短期間で住民投票を行い、ウクライナに属していたクリミア半島を占領したのが最初で、その時点で組織間の関係はすでに難しくなっていました。しかし、私たち宇宙飛行士同士の関係は変わりませんでした。長い間一緒に訓練を受け、お互いの家族も知っているので、個人的な信頼関係はそのままだったからです」

良好な個人的関係とは裏腹に、組織間のやり取りは徐々に制限され、環境は変化していったといいます。

「組織レベルでは交流が減り、協力も最低限になり、時には管制センター同士が合意できず、そのしわ寄せがISSでの生活に及ぶこともありました。そういう時は、私たちが直接その場で解決策を考えなければなりませんでした。しかし、私たちの間では問題はありませんでした。長い付き合いがあるので、こんな状況だからといってロシアの仲間が突然好戦的になるわけではないと分かっているからです。彼らは以前と同じ人間です。この信頼関係によってミッションは成り立ってきました。

有人宇宙飛行や宇宙プロジェクトは5年、10年、20年と長い準備期間を要します。だから、いま起きていることの影響はすぐには切り離せません。現在進行中の協力は続いていますが、将来の計画にはロシアは含まれていません。特にアルテミス計画など、今後の国際的な有人飛行の枠組みからはロシアは事実上外れています。有人宇宙飛行に関しては、現時点では依然としてパートナーです。なぜなら、他に選択肢がないからです。ただし、将来的にはそうではなくなるでしょう」

宇宙ビジネスから宇宙飛行まで。欧州の宇宙事情

続いて、宇宙ビジネスについて尋ねると、フランスは日本とよく似た状況にあるとペスケさんは話しました。フランスでは「France 2030」が策定され、政府がさまざまな分野に投資する中で、宇宙分野、特にスタートアップが重視されています。新型コロナウイルス感染症のパンデミック後の経済活性化策の一環として、資金が宇宙スタートアップ向けに投入されました。今後は、宇宙スタートアップの合併や買収が進むとペスケさんは見ています。

「宇宙はITやソフトウェアと違って、ある段階からは工場や発射台、ロケットなど、大規模な設備が必要になります。欧州には小型ロケット企業が約十社ありますが、全てが生き残ることはできないでしょう。これからは統合の段階に入り、合併や買収を経て、より大きく、資本とハードウェアを備えた形に成長する必要があります」

また、欧州の特徴的な活動として、ハンディキャップを持つ「パラ宇宙飛行士」による宇宙飛行を目指す取り組みが挙げられます。欧州宇宙機関は2022年の宇宙飛行士選抜で、障がいのある人向けの「Fly!計画」を新設しました。ペスケさんによると、どのような障がいであれば宇宙飛行に挑戦できるのかを定義する作業から始め、パラリンピックの分類や競技ルールも参考にしながら検討を重ね、応募条件のリストを作成したといいます。その結果、事故で右脚を切断し、身体障がいを持つジョン・マクフォールさんが選ばれました。マクフォールさんは医師で、パラリンピックのメダリストでもあります。

パラ宇宙飛行士がISSに行けるかどうか検証するために、ハードウェアや手順、運用方法、医療支援、宇宙服に加え、船内でのランニングや手すりまで、義足で対応できるかを約2年かけて調査した結果、ジョンさんはISSへの飛行に医学的に適格と認定されました。今後は、2025年11月の会議で、実際に飛行させるかどうかが議論される予定です。

「今の段階でパラ宇宙飛行士の対象となる障がいのリストは長くなく、ジョンのような四肢障害などに限られます。しかし将来的には、より多くの人を宇宙に送りたいと考えています。そのためには、階段に代えてスロープをつけるように、設備や手順を適応させなければなりません。少しずつ対象を広げていくつもりです。ジョンが宇宙を飛行し、彼が何を成し遂げられるかを人々が目にすれば、可能性が大きく広がるはずです」

誰もが宇宙に行ける時代がやって来るのは、まだ少し先かもしれません。それでも、その実現に向けた歩みは着実に進んでいます。

取材・文/井上榛香

宇宙開発や宇宙ビジネスを専門に取材・執筆活動を行うフリーライター。1994年生まれ、福岡県小郡市出身。小惑星探査機「はやぶさ」の活躍を知り、宇宙開発に関心を持つ。学生時代は留学先のウクライナ・キーウで国際法を学んだ。一般社団法人九州みらい共創理事。著書に『宇宙を編む』『探そう!宇宙生命体:地球以外にも生き物はいる!?』(誠文堂新光社)などがある。好きな食べ物はホタテ。趣味は街歩き。https://x.com/ko8ruuuuun

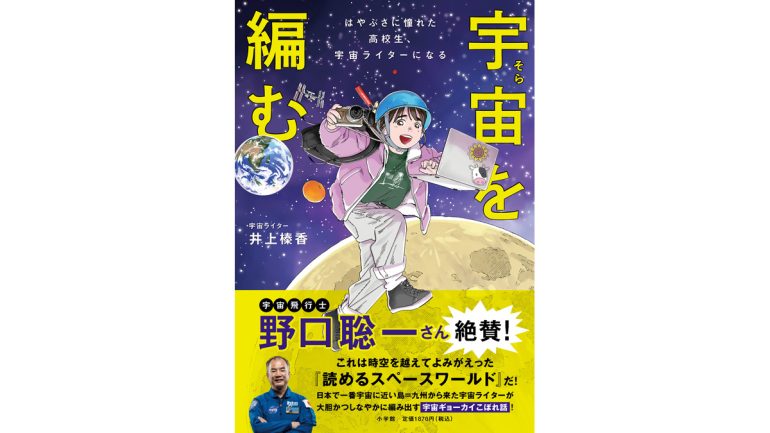

野口聡一さん絶賛!宇宙ライターという仕事の舞台裏を描いたエッセイ「宇宙を編む」発売中

『宇宙(そら)を編む はやぶさに憧れた高校生、宇宙ライターになる』

著/井上榛香

定価 1,870円

2024年1月31日発売

四六判/202ページ

ISBN 9784093891905

小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09389190

全国の書店およびオンラインで発売中!

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE