6月6日、ispaceは着陸船の月面着陸を試みたが、機体は月面に墜落。2度目の挑戦は惜しくも、着陸目前での失敗となった。しかし、袴田武史社長は「失敗を、会社を強くするチャンスだと捉える」と語り、ispaceは2027年のミッション3、ミッション4の打ち上げに向けて動きはじめている。

失敗を受け止め、次の挑戦へ。袴田社長が社員にかけた言葉

──現在の率直なお気持ちを聞かせください。

着陸成功のために最善を尽くしましたが、それが実らず、非常に残念な結果となりました。2回着陸に失敗した事実を重く受け止め、この結果を今後にいかしていきたいです。

──多国籍で多様な経歴の方々が働くチームをまとめるうえで、意識して取り組んだことは?

強いて言えば、ビジョンをブラさず、何があっても月面への挑戦を続けていく意志を示し続けることです。ispaceは「Expand our planet. Expand our future. 〜人類の生活圏を宇宙に広げ、持続性のある世界を目指す」という壮大なビジョンを掲げており、多くの従業員はこのビジョンに共感して入社しています。ですから、常に将来のミッションをしっかりと打ち立て、実行できる体制を整えています。次のミッション3、4の着陸船の開発にもすでに着手しています。

──ミッション2で着陸失敗が分かった時、社員の皆さんにはどんな言葉をかけましたか。

着陸当日の金曜日の夕方に全社ミーティングを開きましたが、私からは強いメッセージは伝えませんでした。というのも、当社のチームは多様性が高く、感じていることもそれぞれ違うだろうと思ったからです。社員からは、前向きな発言が多く出てきました。もちろん、落ち込んでいた社員もいました。全力を尽くしたからこそ、失敗のショックは大きかったと思います。私は最後に「準備ができたら、また一緒に月面を目指しましょう。ここで待っています」と伝えました。週が明けた月曜の朝、オフィスには悲観的な雰囲気はなく、社員は淡々と通常業務に戻り始めていました。

株式会社ispace

代表取締役 CEO & Founder

袴田武史氏

1979年生まれ。子供の頃に観たスターウォーズに魅了され、宇宙開発を志す。ジョージア工科大学で修士号(航空宇宙工学)を取得。外資系経営コンサルティングファーム勤務を経て2010年より史上初の民間月面探査レース「Google Lunar XPRIZE」に参加する日本チーム「HAKUTO」を率いた。同時に、運営母体の組織を株式会社ispaceに変更する。「人類の生活圏を宇宙に広げ、持続性のある世界へ」をビジョンに掲げ、月面資源開発に取り組んでいる。

チームで見つけた「まずは月」という選択肢

──ロールモデルとしている経営者やリーダーはいますか。

明確に「この人」と決めているロールモデルはいません。私は、孫正義氏やイーロン・マスク氏のように、強いカリスマ性を持って自らの判断で物事を動かしていくタイプではなく、どちらかというと、チームメンバーと議論を重ねながら進めていくタイプです。現場で業務を行なう社員が納得し、自分の意思として動けることが、成果につながると考えています。もちろん、世の中には実績のある素晴らしい経営者がたくさんいますが、そのスタイルをそのまま取り入れても、自分にはうまく機能しないだろうと感じています。

実際、2013年頃に事業計画を考えていた時、テーマは天体にある水や金属をはじめとする宇宙資源を活用することと決めていました。ただし、行き先は月面か小惑星にするかで迷っていました。当時はまだアルテミス計画も始まっておらず、世間の注目は小惑星に集まっていました。日本では小惑星探査機「はやぶさ」がサンプルリターンに成功し、アメリカでは小惑星資源の採掘を目指すスタートアップが登場。中には、Google関係者が出資する企業もありました。私も当初は小惑星を目指すべきではないかと考えていましたが、小惑星か月かで、Google LUNER XPRIZE時代のメンバーでディベート(実際には寸劇?笑)をしました。そのときに月派の意見を聞いて、「確かに月か」と思い直したのです。

月には水が存在している可能性が高く、その水は飲み水としてだけでなく、水素と酸素に分解してエネルギー源としても利用できます。さらに、月は早ければ片道3日で到達できるのに対して、小惑星へは行って帰ってきてで4年かかる。事業の時間軸と合わせて考えると、小惑星はまだ遠いと感じました。月派の意見に自分自身が納得し、まずは戦略的に月を目指すことになりました。

──袴田さんが月を目指す原動力は何ですか。

未来にワクワクする気持ちです。もちろん挑戦を始めた以上、責任も感じていますが、それに押し潰されているわけではありません。今回は着陸に失敗しましたが、個人的にはそこまで悲観していません。むしろ、課題があるとワクワクさせられますし、次は何をすべきなのかを前向きに考えています。

──モチベーションが下がってしまうことはないのでしょうか。

基本的にはありません。感情の起伏もあまりないですね。とはいえ、人間ですので疲れが出ることはあります。身体に響く時はマッサージに行ったり、宇宙に興味を持ったきっかけでもある『スター・ウォーズ』を見たりしています(笑)。

着陸船の打ち上げ準備から着陸までの流れ

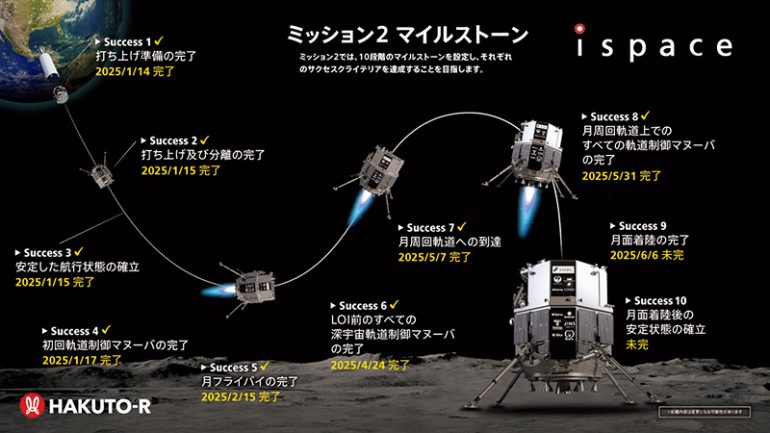

今回の「ミッション2」着陸船は、1月に打ち上げられた。ispaceの現在の主な事業は、科学機器や技術実証用機材などを着陸船に積んで、月面へ輸送すること。燃料効率を重視した軌道で約半年かけて月へ航行し、着陸を試みた。

経営者に求められる〝本質を見抜く力〟

──ispaceは、2040年代までに1000人が月面に居住し年間1万人が月を訪れる世界を構想しています。何年先を見据えて事業を計画していますか。

事業計画はおおよそ5年を目安に策定しています。ただし、その5年の事業計画を作るには、10年、20年先を見据えておく必要があります。特に宇宙開発は、ひとつのミッションを構想し、機体の打ち上げを完了させるまでのサイクルに5年はかかるため、常に長期的な視点で取り組む必要があります。

20年先の未来をイメージするときは、技術の進歩だけでなく、宇宙、そして社会を本質的にドライブしていくものは何か、変わらない原理原則とは何か、広い視野で深く考えるようにしています。

──目下の課題は何ですか。

やはり資金の確保が最大の課題です。今後も開発を行なうには、ミッションを継続し、資金を得る必要があります。

また、米国の政権移行による影響を懸念する声もあるかもしれません。しかし、たとえ政治的な変化が起きたとしても、月の利用価値そのものがなくなることはないと考えています。月には、水やエネルギー源となるヘリウム3の存在が有力視されていますし、将来的に火星やその先を目指すための中継地点としての役割も期待されています。ですから、月面探査が完全に中止されるようなことはないでしょう。最終的には「なるようになる」と思っていますし、過度な心配はしていません。

──今後の挑戦に向けた抱負を聞かせてください。

着陸を2回とも成功させられなかったのは非常に残念ですが、こうした貴重なチャンスをいただき、多くの成果も得られたことに感謝しています。これから一番大切なのは、この経験を決して無駄にせず、豊かな未来を創ることにコミットし続けることです。そうした姿を応援していただけたら嬉しいですし、応援するだけでなく、ひとりひとりが挑戦の一歩を踏み出すことが、結果的に日本を豊かにしていくのだと思います。

今の社会は不確実性が高く、正解が見えにくい時代ですが、動かなければ何も始まりません。失敗を恐れず、むしろ失敗から学び、次のチャレンジへとつなげていく。そうした姿勢が、より良い社会につながっていくと信じています。

動かなければ始まらない

失敗を恐れず、失敗から学び、次の挑戦へとつなげていく

取材・文/井上榛香 撮影/干川 修 編集/石﨑寛明

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE