夏の賞与に関する報道が増えたり、お盆休みといったまとまった休みがあったりするこの時期は、多くの人が自身の処遇や働き方を振り返るタイミングでもある。

物価上昇や住宅ローン金利の上昇など生活コストの変化が注目されるなか、年収への満足度やマネジメントについてどのような意識を持っているのだろうか。

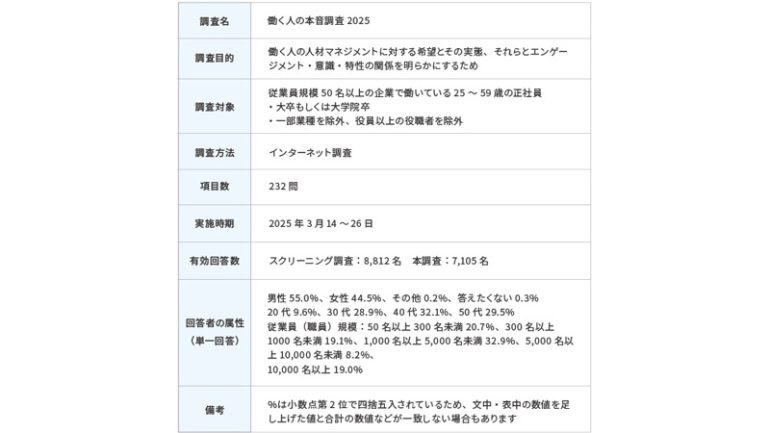

そこでリクルートマネジメントソリューションズは、昨年度に続き、今年度も従業員規模が50名以上の企業に勤める25歳~59歳の正社員7,105名に対して、『働く人の本音調査2025』を実施したので、結果を紹介しよう。

年収への満足度・納得感を高める鍵は、「収入」だけでなく、「評価の妥当性」と「職場との相性」

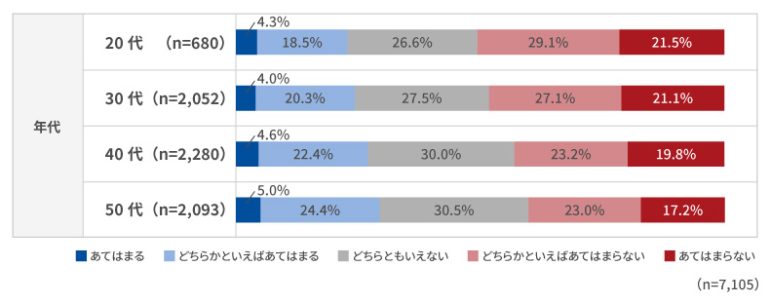

図表1:「あなたの今の仕事や会社に関する考えについてお聞きします。選択肢のなかから最も近いものを1つ選んでください。/今の年収に満足している」の年代別の回答結果

一見すると、年齢と共に収入が上がることが年収満足度と関係しているように見えるが、本調査では、それだけでは説明しきれない要素が明らかに。

年収への満足度を左右する要因として、「自身がどのような観点で評価されていると感じているか」「職場との相性をどう捉えているか」といった“納得感”の有無が関係していることが確認された。

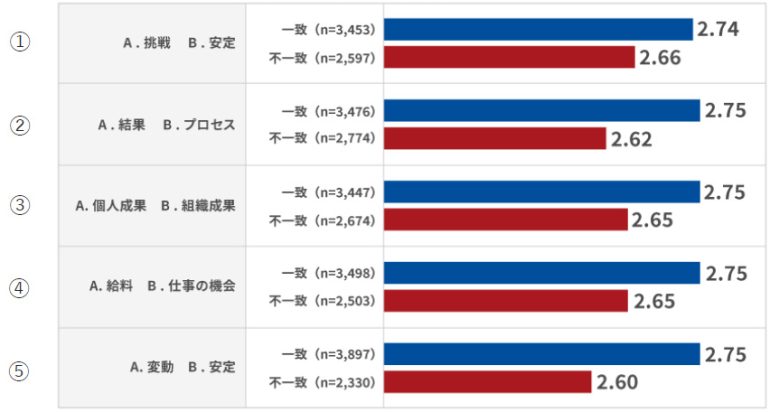

この点を裏づけるのが、評価観や賃金制度に関して「個人の希望」と「会社の実態」がどの程度一致しているかと、年収満足度との関係を比較した(図表2)だ。

以下の5つの観点において、「希望」と「実態」が一致している場合、年収への満足度が高い傾向が一貫して見られた。

図表2:本人の希望と会社の実態の一致/不一致別に「今の年収に満足している」の回答結果を比較

図表2では、以下の1~5に対し、「どちらを重視してほしいか」「実際にどちらが重視されているか」について本人が回答し、回答が一致していれば“一致群”、一致していなければ“不一致群”としている。

1. 評価:挑戦 vs 安定(「A.新しいことへの挑戦」と「B.定形業務を安定的に進めること」)

2. 評価:結果 vs プロセス(「A.結果」と「B.プロセス」)

3. 評価:個人成果 vs 組織成果(「A.個人成果(個人であげた成果)」と「B.組織成果(個人の成果を合算したチーム全体の成果)」)

4. 評価反映:給料 vs 仕事の機会(「A.給料(月給や賞与の増減)」と「B.仕事の機会(希望する仕事が任されたり、異動希望が叶うこと)」)

5. 賃金:変動性 vs 安定性(「A.上がりやすいが下がりやすくもある」か「B.上がりづらいが下がることもめったにない」)

20代は「個人での成果を見てほしい」という思いが満足度を左右

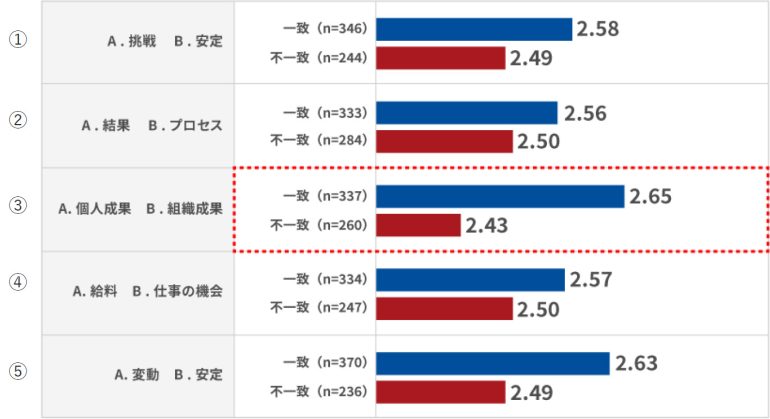

図表3では、20代の回答者に対して、上記1~5の評価の観点や評価の反映内容、賃金制度に関して、「自分が重視してほしい観点」と「会社が実際に重視している観点」が一致しているかどうかを分類し、年収満足度と比較した。

20代では、「自分の頑張りがきちんと見られているかどうか」が、年収の満足度と関係していることが明らかに。

特に、「個人の成果を評価してほしい」という希望に対して、会社の評価が「チーム全体の成果重視」になっている場合、年収に対する納得感が大きく低い傾向が見られた(図表3)。

この世代はキャリアの初期段階にあり、自身の貢献が組織に認識され、適正に報われているという実感を重視する傾向がある。

そのため、たとえ組織が「チーム全体の成果を評価する方針」を取っていたとしても、本人が「自分の成果が埋もれてしまっている」と感じると、不満や不安につながりやすくなってしまう。

また、個人の成果に自信がない場合、組織としての成果において自分が足を引っ張っているのではないかと懸念したり、逆に自分の上げた成果が、組織全体の成果とみなされて評価されてしまうことへのフラストレーションを感じたりするような可能性も。

こうした背景から、20代の社員に対して、「どのような努力や成果が評価されているか」を明確に伝えることが、年収への納得感の醸成において重要であると考えられる。

マネジャーや人事担当者においては、日々のコミュニケーションのなかで、個人の努力をどれだけ“見える化”し、適切に評価をフォードバックできているかを振り返ることが、若手の満足度向上に寄与する手がかりとなるだろう。

図表3:20代で、本人の希望と会社の実態の一致/不一致別に「今の年収に満足している」の回答結果を比較

※質問項目、“一致群”および“不一致群”の分類は、図表2と同様。

30~50代は希望と実態のズレを気にする観点が、20代と比べて多岐にわたる

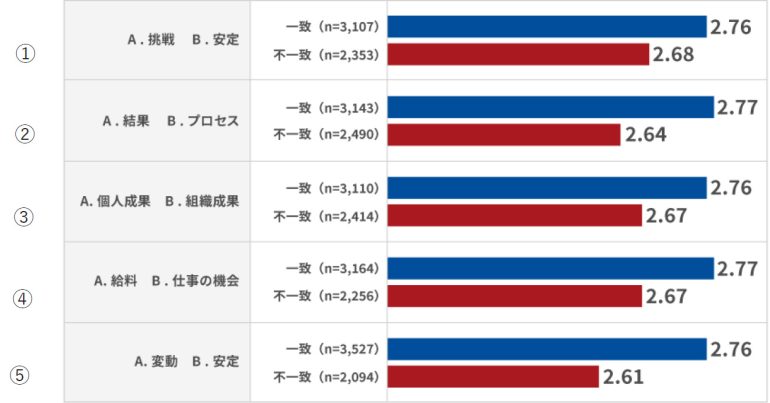

次に30~50代で、同様に1~5の項目に関して、「自分が重視してほしい観点」と「会社が実際に重視している観点」が一致しているかどうかを分類し、年収満足度と比較した。

図表4の結果からは、30~50代において、評価や制度に対する希望と実態のズレが、複数の観点で満足度と関係していることが判明。

いずれの観点においても、「希望」と「実態」の一致・不一致によって、年収への納得感に差が生まれていた。こうした傾向は20代よりも差が大きく、ミドル層にとっては多面的な納得感が重要であることを示している。

図表4:30~50代で、本人の希望と会社の実態の一致/不一致別に「今の年収に満足している」の回答結果を比較

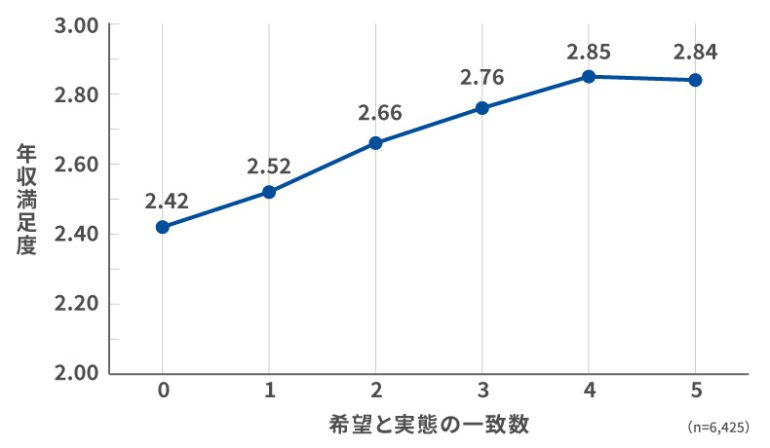

図表5の分析では、1~5について、希望と実態が一致している「数」が多いほど、年収満足度が高い傾向が明らかになった。

ミドル層の社員は、単一の制度設計だけでなく、制度全体の整合性を重視する傾向が強く、どれか1つの観点が満たされていても、他にズレがあると納得感が下がる可能性がある。

処遇の設計やマネジメントにおいては、制度の“部分最適”に陥らないよう、複数の観点で希望と実態がどれだけ重なっているかを見極めることが求められる。

図表5:30~50代で、本人の希望と会社の実態の一致数と年収満足度のスコアの関係性

組織風土との相性が良いほど、年収への満足度も高い

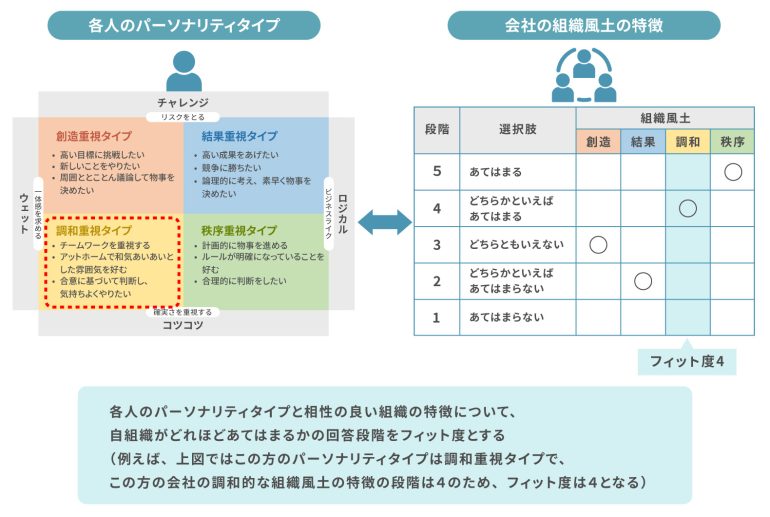

年収への満足度に関係するもうひとつの重要な要素が、「組織風土との相性(組織フィット)」だ。図表6で示しているように、ここでいう組織フィット度とは、個人のパーソナリティタイプと職場の風土や価値観の一致度合いを指す。

図表6:組織フィット度の説明

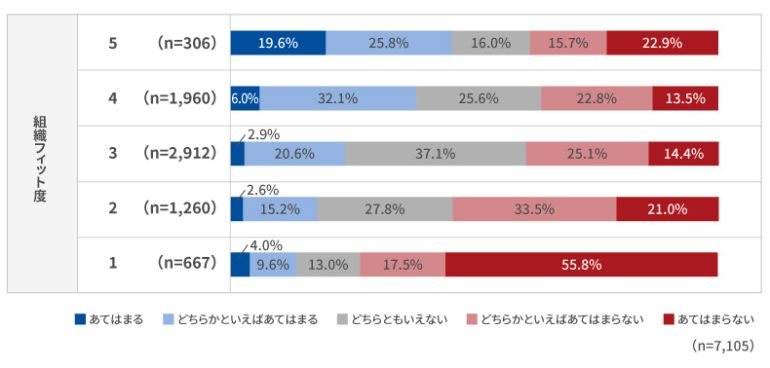

図表7では、組織風土との相性(いわゆる“フィット感”)の高低別に、年収満足度を比較している。その結果、20~50代のすべての世代において、「この職場は自分に合っている」と感じている人ほど、年収に対する満足度が高いという傾向が明確に表れた。

これは、たとえ報酬水準が一定以上であっても、職場の仕事の進め方や雰囲気、価値観といった「働く環境との相性」が悪い場合、年収への満足度は下がる可能性があることを示唆している。

組織フィット度は、評価や制度のように可視化しにくい要素だが、全世代共通で年収満足度に深く関係する“基盤的な要素”であることがわかる。

本調査結果からは、報酬制度や評価項目が整備されているかどうかに加えて、「その人が、その組織で働く意味や価値を感じられるかどうか」が、年収への満足感と関係することが読み取れる。

実際、制度面が整っていても、組織風土や価値観とのミスマッチがあると、「自分の働き方や考え方が受け入れられていない」と感じ、納得感が損なわれるケースが少なくない。

逆に、本人の価値観や志向性と職場のあり方が重なることで、年収の「額」以上に、高い満足感を得られることもある。

これらの点から、マネジャーや人事担当者においては、評価や処遇の設計・運用に加えて、採用時の配属、異動の判断、日々のフォローに至るまで、「社員個人と組織風土とのマッチング」にも目を向けることが重要だ。

制度や金額だけでは語りきれない“納得感”を高める上で、組織風土との相性という観点が1つの鍵を握っている可能性がある。

図表7:組織フィット度別に「今の年収に満足している」の回答結果を比較

まとめ:年収満足度を高める鍵は、「年代ごとの評価の実感」と「組織風土との相性」

本調査から、年収満足度は単なる「金額」だけでなく、「どのような観点で評価されているか」「自分に合った環境で働いているか」といった要素によって、大きく変動することが明らかに。

20代では、「個人の頑張りがしっかり見られているかどうか」が満足度と強く関係しており、30~50代では、評価や制度に対する希望と実態の“複合的な一致”が求められる傾向が見られた。

さらに、すべての世代に共通していたのが、「自分の価値観や働き方が、組織風土とフィットしているかどうか」が、年収満足度を下支えする重要な要素であるという点。

これらの結果は、今後の人事制度や評価設計、社員へのフォロー施策を考えるうえで示唆に富むものだ。

社員が「何を大切にし、どのような働き方に満足を感じるのか」という視点を取り入れ、例えば若手層は個人成果をより処遇に反映するなどの、世代ごとの価値観に寄り添った制度設計や個別フォローが、これまで以上に重要になってくるだろう。

「評価の手応えを実感できる仕組み」や「社員と組織風土との相性」までを含めたアプローチが、人材の定着・活躍を支える基盤となるはずだ。

調査概要

関連情報

https://www.recruit-ms.co.jp/issue/column/0000001446/

構成/Ara

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE