病院やクリニックは、医師個人または医療法人が経営しています。

このうち医療法人について、「持分なし医療法人」と「持分あり医療法人」の2種類があることは、一般の方にはあまり知られていません。

本記事では、持分なし医療法人と持分あり医療法人の違いについて解説します。病院やクリニックが運営されている仕組みについて興味のある方は、ぜひお読みください。

1.医療法人とは?

「医療法人」とは、病院や診療所(クリニック)などを運営する社団(=人の集まり)または財団(=財産の集まり)を法人化したものです。医療法によって医療法人の設立が認められています。

病院やクリニックには、医師個人が経営しているものと、医療法人が経営しているものがあります。医師個人が経営する場合は個人事業主ですが、医療法人は会社に相当すると考えれば分かりやすいでしょう。

2.持分なし医療法人と持分あり医療法人の違い

社団である医療法人(社団医療法人)には、「持分なし医療法人」と「持分あり医療法人」の2種類があります。両者の違いは、出資者の持分がないかあるかです。

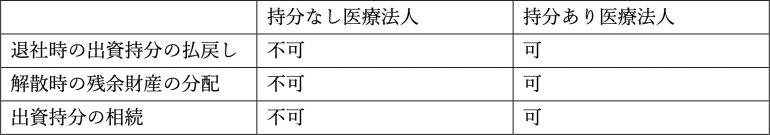

持分なし医療法人の場合、出資者の持分が存在しません。社員(医療法人を設立した医師など)はいますが、医療法人の財産に対する権利はありません。

これに対して持分あり医療法人は、出資者の持分が存在します。出資を行った社員は、その割合に応じて医療法人の財産に対する権利を有します。

持分の有無の違いは、たとえば以下のような違いとなって表れます。

3.現在では、持分あり医療法人は設立できない

医療法の改正により、2007年4月1日以降、持分あり医療法人は新たに設立できなくなりました。したがって、これから設立される社団医療法人は、すべて持分なし医療法人となります。

持分あり医療法人の新規設立ができなくなったのは、公益性の高い医療法人の経営を安定させるためです。

持分あり医療法人の場合、経営権争いや相続などが発生すると、出資持分の払戻しや課税などによって医療法人の資金の大部分が流出する可能性があります。

医療法人が資金不足に陥ると、経営を続けることが不可能になり、医療の担い手が不足してしまいます。

このような事態を防ぐため、現在では持分あり医療法人の新規設立が認められていません。また、持分なし医療法人から持分あり医療法人へ移行することもできません。

一方、持分あり医療法人から持分なし医療法人に移行することはできます(任意)。厚生労働省は、上記のような持分あり医療法人のリスクを防止するため、持分なし医療法人への移行を推奨しています。

参考:「持分なし医療法人」への移行を検討しませんか?|厚生労働省

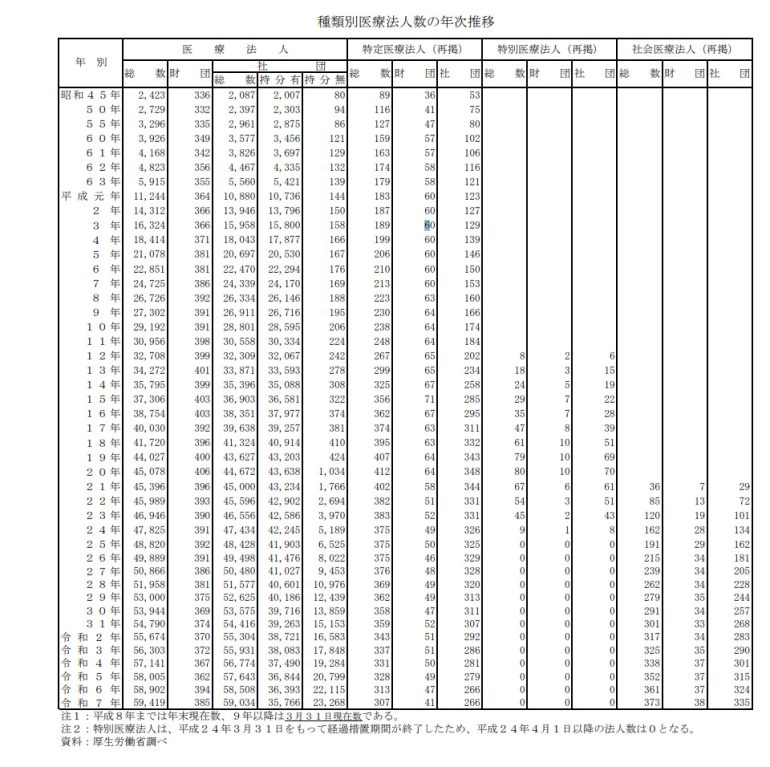

4.持分なし医療法人と持分あり医療法人の数の推移

2025年(令和7年)3月31日現在において、持分あり医療法人は3万5766件、持分なし医療法人は2万3268件となっています。社団医療法人の総数のうち、持分あり医療法人が60%強を占めている状況です。

2007年(平成19年)4月1日以降は持分あり医療法人の新規設立が認められていないので、現在存続している持分あり医療法人は、それより前に設立されたものになります。

持分なし医療法人への移行は毎年少数にとどまっているため、今後も相当数の持分あり医療法人が存続し続けると思われます。

取材・文/阿部由羅(弁護士)

ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。

https://abeyura.com/

https://twitter.com/abeyuralaw

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE