■連載/ヒット商品開発秘話

表面を軽く炙った料理が身近になってきた。炙ると香ばしさがプラスされるのでいいアクセントになるが、家庭で炙るとなるとややハードルが高かった。

しかし、簡単かつ安全に扱えるアイテムの登場により炙りが家庭でも簡単にできるようになった。そのアイテムは『あぶり師』。ライターの老舗メーカー、ライテックが2022年8月に発売した商品だ。

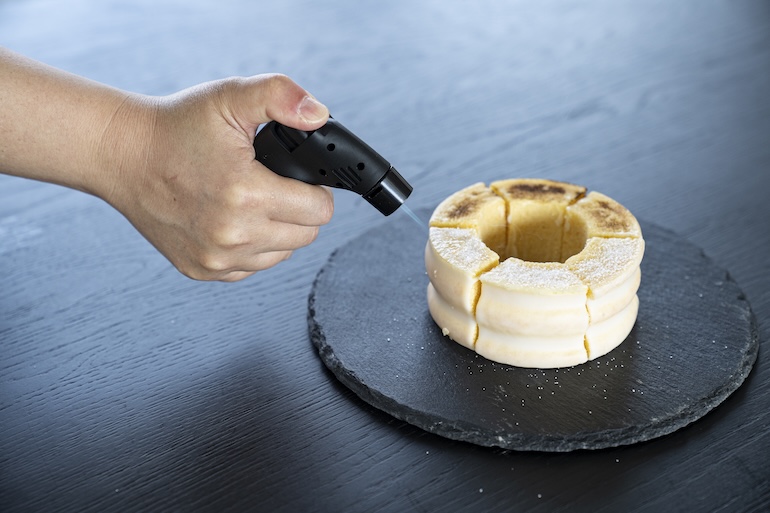

『あぶり師』は片手で使えるコンパクトなクッキングバーナー。使いきりタイプで、着火ボタンを押すだけで炎が出る。2025年6月時点で累計販売数が43万個を超えている。

ライターの技術を使った家庭で安心して使えるバーナー

企画・立案されたのは発売の1年ほど前。喫煙者の減少と加熱式タバコの登場によりライターの売上が年々減少していたところに新型コロナの感染拡大が重なったことが背景にあった。

「ライターの売上(=販売数)が年々落ちていましたが、新型コロナによりガクッと下がりました。当時、社内の誰もが危機感を持っていました」

このように振り返るのは常務取締役の吉野正洋氏。ライターの売上減少を食い止めるべく、同社では新型コロナ以前から点火棒を開発・販売するなど対策を打ってきたが、ライターの技術を生かせる新たな事業として着目したのが料理だった。料理に着目した理由を吉野氏は次のように話す。

「新型コロナの感染拡大が始まったあたりから、家庭で料理を炙るのが流行り始めてきました。しかし、通常のバーナーだと火力が強いので、中には怖いと思われる人もいるはずです。私たちはライターをつくっているので、ライターの技術を使った『家庭で安心して使える簡易的なバーナー』ができるのでは、と考えました」

料理を炙るのに使うバーナーといえば、ガスボンベにトーチを取り付けたものが一般的。プロの料理人も使うほど火力が強く、家庭で気軽に使えるとは言い難かった。

それに、いくら家庭で料理を炙るようになってきたといっても、食卓に頻繁に炙り料理が登場するわけではない。扱いづらさを感じるバーナーではなく安価で安心して使えるバーナーの方にニーズがあると同社は判断した。

ターボライターの技術を活用

「使いきりライターの火力程度でバーナーをつくるのは結構難しいです。数回使ったらガスがなくなるものだとバーナーとしては使い物にならないので、火の出方を弱くしつつしっかり炙れるものにしなければなりませんでした」

『あぶり師』開発の難しさをこのように話す吉野氏。制約や課題を乗り越えることができたのは、ターボライターの技術を活用したからだった。ターボライターとは、ライター内部でつくったガスと空気の混合気を燃焼筒内で完全燃焼させた炎を出すタイプのライター。一般的なガスライターより風の影響を受けにくいのが特徴だ。

ただ、ターボライターは炎が細く、そのまま使うと一点を焦がすようなものにしかならない。きれいに炙ることができるバーナーにするには、炎が広がるようにしなければならなかった。これはライターとは逆の特性であり、空気の取り込み方を見直すことなどが求められた。「中国の工場に試作品をつくってもらい評価することを繰り返しました。まったく新しい技術を使って開発したわけではないので、工場に試作をつくってもらったのは数回で、4か月程度のやり取りで完成しました」と吉野氏は話す。

ガス充填式は軽く1000円を超えるのに対し、使いきりの『あぶり師』は550円(グループ会社運営のECサイト)。本格的な料理に使うには火力が物足りないところがあるものの、テイクアウトした寿司を軽く炙ったりコンビニで買ったスイーツを試しに炙ったりするのには十分だった。

安全対策にも生きているライターの技術

バーナーなので安全性にも配慮している。ライターにはない安全ロックを装備。ロックを解除しないと着火ボタンを押し込めないようにした。着火ボタンは容易に押し込めないようやや重たくなっているが、これは国が定める使いきり多目的ライターの安全基準[JIS S4803(2022) およびJIS S4802(2022)]に準拠している。

また、最近の使いきりライターは火力調整できないものが主流だが、『あぶり師』では火力調整ができるようにした。「お客様によって望まれる火力は異なりますし、使う環境によって火の出方が変わることから、火力調整ができるようにしました」と吉野氏。ただ、火力調整できるようにすると内部に埃や異物が入りやすくなり着火ボタンから指を離しても火が完全に消えない残火が起こりやすくなることから、使いきりライターに生かされている技術を使い残火が起こらないような対策も施した。

使い終わったら先端にはめるキャップを用意。キャップをはめることで残火が万が一起こっても火が何かに燃え移ることを防止すると同時に、使い終わった直後の熱い先端に触ってやけどすることを防ぐ役割も持たせた。

炙りタルト専門店もオープン

家庭で炙り料理が流行ってきていたとはいえ、認知の拡大は不可欠。そこで同社は、『あぶり師』の発売と同時に炙りタルトを提供するカフェ『ALLUMAGE LABORATOIRE (アリュマージュ ラボラトワ)浅草橋本店』をオープンさせた。

店内はガラス張りで、炙っているところも見えるようにしたほど。テイクアウトも可能で、『あぶり師』も店内で購入することができた。『あぶり師』は店舗では結構売れ、1人で5 個といったようにまとめ買いしていくケースも見られた。

『アリュマージュ ラボラトワ浅草橋本店』では、クッキーフランを常時11種類ラインアップ。季節のフルーツなどを使った期間限定品も随時提供した。ただ、炙りが認知されてきたことなどから、2024年9月に閉店となった。

炙ってみたいご当地グルメのトップはます寿司

店頭向けには使い方を紹介した動画をつくり流すなどしたが、ライターの老舗がつくった火をつける道具であったことから、どうしても喫煙具売場や仏具売場に置かれてしまい、なかなか目に留まらない状況が続いた。

「食品の売場に置いてほしいとスーパーにはお願いしたのですが、安全上の理由から火の出るものは店内で陳列できる売場が限られており、食品売場ではなく喫煙具売場に置かれがちでした」と振り返る吉野氏。小売店からは高く評価され発売初年度から大手小売店で取り扱ってもらえたものの、発売当初は売れ行き好調とはいえなかった。

何とか食品売場に置いてもらえるよう、バイヤーとの地道な商談を重ねる一方で、同社は広報活動を強化することで『あぶり師』を広く知ってもらうことにも乗り出した。ライターでは広報することがほとんどなかったので、これまで会社として広報に力を入れることはほぼなかったが、社内に広報の専門組織をつくり、売れ行き具合やレシピといった情報をプレスリリースや自社公式SNS アカウントを使って発信を実行していくことにした。2024年頃からテレビやウェブメディアなどで紹介される機会が増えていった。

SNS を活用したプレゼントキャンペーンも実施。直近では2025年5月に炙ってみたいご当地グルメを募ったり、『あぶり師』が映り込んだレシピなどの写真や動画を投稿してもらったりした中から抽選で、『あぶり師』などをプレゼントした。炙ってみたいご当地グルメを募ったキャンペーンでは1300件以上の応募があり、一番多かったご当地グルメは富山のます寿司。『あぶり師』が映り込んだ写真や動画の投稿では、砂糖をかけたグレープフルーツのキャラメリゼといった斬新なアイデアなどが投稿された。

また、2025年4月からはファミリーマートでの取り扱いもスタート。販路が拡大したことから、現在品薄状態だという。

取材からわかった『あぶり師』のヒット要因3

1.潜在ニーズの掘り起こし

家庭での炙り調理が徐々に浸透してきたが、バーナーはガスボンベにトーチを取り付けて使うプロの料理人が厨房で使うようなものしかなく、使うに当たって怖さを感じさせるものだった。怖さを感じさせることなく使えるものがあれば使ってもらえると判断し開発。この判断は正しく、家庭に浸透していった。

2.使いきりにして価格を抑えた

使いきりライターをベースに開発。バーナーとしての性能は物足りないが試しに炙ってみる、軽く炙ってみるといった使い方をするのであれば十分な性能は確保している。使いきりにしたことで価格を抑え、トライアルを獲得しやすかった。ガス充填式だと高価になり取り扱いに怖さを感じるので、こうはいかなかった。

3.地道な啓蒙、広報活動

炙り調理のさらなる浸透を図るため、発売に合わせて炙りスイーツ専門店を開店させたほど。ライターではほぼ必要性がなかった広報活動にも注力し、メディアやSNSでの情報発信に力を入れた。商品のことを知ってもらうきっかけづくりとして果たした役割は大きい。

なお、同社がオススメする炙るとおいしいものはバームクーヘンとのこと。2025年3月に社内プロジェクト『あぶり師研究部』で実施した、コンビニ(セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン)で販売されている商品を実際に炙って試食評価した結果、1位はファミリーマートの『冷やして食べるしっとり食感のバウム』だった。簡単・手軽に扱える『あぶり師』があれば、実験感覚で楽しみながら自分好みの炙るとおいしいものを見つけることができるはずだ。

取材・文/大沢裕司

なぜ、味の素「白米どうぞ」は220万食も売れたのか?糖質をケアしていても食べられる〝夢の白米〟が商品化するまでの苦節9年

■連載/ヒット商品開発秘話 健康上の理由から糖質コントロールをしなければならず、白米を食べなくなったり食べる量を控えるようになったりした人は多い。いま、糖質コン…

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE