小暑と大暑は、日本の季節の移ろいを表す二十四節気です。小暑は本格的な暑さの始まりを告げる7月7日頃、大暑は一年で最も暑さが厳しくなる7月23日頃を指します。それぞれの時期の意味を知り、自然を楽しむ方法や熱中症対策、土用の丑の日といった昔ながらの知恵を活用することで、快適で豊かな夏の過ごし方が見つかるでしょう。

目次

夏の訪れとともに「小暑」や「大暑」といった言葉を耳にすることが増えますが、これらは日本の季節の移ろいを表す二十四節気の一部です。

その違いやそれぞれの過ごし方をご紹介します。

小暑と大暑とは?意味と季節を解説

古来からの言葉が示す時期を知ることは、夏の気候への心構えや、日本の風情を感じる大人のたしなみとして、より深く季節を理解することができるはずです。

Q&A形式で見ていきましょう。

■Q:小暑とは?その読み方と由来。時期はいつ頃?

A.「小暑(しょうしょ)」とは二十四節気の1つで、だいたい7月7日ごろに巡ってきます。

名前の通り「小さな暑さ」と書きますが、この時期からいよいよ本格的な暑さが始まるという目安になります。

梅雨明けが近づき蒸し暑さが増していくのを感じたら、まさに小暑の時期だと捉えてください。

■Q:大暑とは?その読み方と重要性。時期はいつ頃?

A.「大暑(たいしょ)」もまた、二十四節気の1つ。7月23日ごろに訪れます。

この「大」という字が示す通り、一年で最も暑さが厳しくなる時期です。

ニュースで「猛暑日」や「酷暑日」などの言葉を聞くことがあるでしょうが、まさに大暑の時期を指していることが多いです。

この時期は、体調管理が本当に肝心。賢く涼をとって、厳しい夏を乗り切りましょう。

■Q:二十四節気と七十二候とは?

A.「二十四節気(にじゅうしせっき)」とは、昔の日本の暦である「太陰太陽暦」で季節を正確に表すために作られた考え方です。

具体的には、1太陽年を太陽の動き(黄経:こうけいといいます)によって24に分けて、それぞれに季節の名前をつけたものです。

みなさんが聞いたことのある「立夏」や「立秋」も、もちろん二十四節気の一部です。これで日本の四季の移ろいを細かく感じ取れるというわけです。

七十二候(しちじゅうにこう)は、二十四節気をさらに3つ(初候、次候、末候)に分けたものです。

小暑と大暑を楽しむための生活習慣

それでは、夏の暑さに負けず小暑や大暑を楽しむための過ごし方や小暑や大暑を快適に過ごすためのヒントをご紹介します。

■Q:自然と触れ合う、小暑・大暑の楽しみ方を教えて

A.小暑や大暑の時期は、まさに夏本番! せっかくなら、自然の中で涼を感じながら、日本の夏の風情を満喫するのはいかがでしょうか?

例えば、札幌市にある「国営滝野すずらん丘陵公園」のように、札幌市内中心部よりもさらに気温が低く、豊かな自然の中で涼しさを感じられる場所は、暑さを避けて楽しむのにぴったりです。

夏休み期間中には、「きのたん探検隊」で園内の秘密の場所を探したり、水遊びをテーマにした「たきのサマーキッズパーク」で無料レンタルの外遊びグッズや水遊びグッズを使って親子で思いっきり遊んだり、夏休みの思い出作りや自由研究に役立つ「滝野クラフト体験教室」に参加したりと、様々なイベントが開催されることがあります。

たきのサマーキッズパーク

滝野クラフト体験教室

また、和歌山県白浜町にあるアドベンチャーワールドでは、「大暑の日」に先立ち様々なイベントを行います。

2025年は、7月21日にアフリカゾウへひんやり巨大かき氷をプレゼントする特別イベントを開催。

さらに、7月中旬から8月末にかけて、複数日程でパーク内に70㎡・雪厚20cmの雪エリアが出現! 雪だるま作りや雪のすべり台で、ひんやり体験を楽しめます。

【参考】ADVENTURE WORLD SUMMER CAMP 2025

自然の中で涼しく、そしてアクティブに過ごすのは、小暑・大暑ならではの醍醐味ですね!

■Q:梅雨明け後の対策と大暑の乗り切り方を教えて

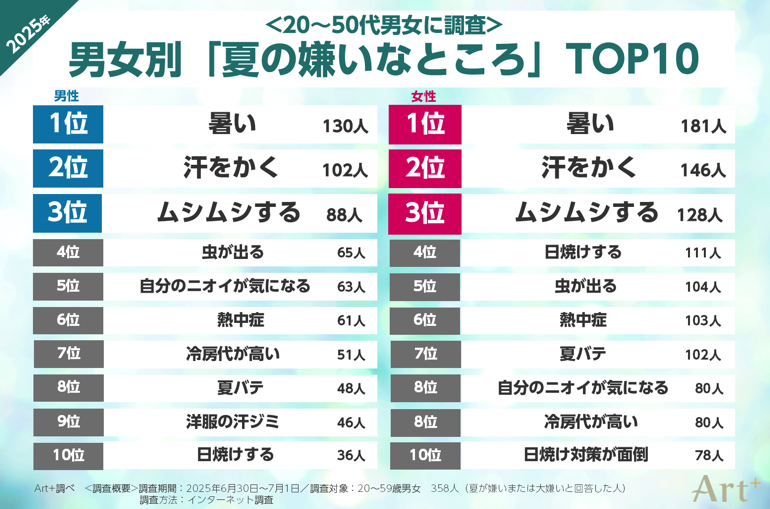

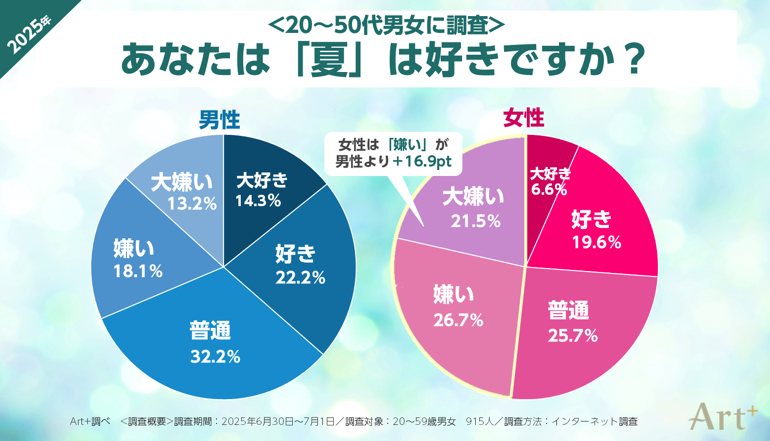

A.トレンダーズ株式会社が20~50代の男女915人を対象に行った「夏の不快感に関する調査」によると、夏の嫌いなところの1位が「暑い」、2位が「汗をかく」、3位が「ムシムシする」と、共通の不快要素が上位を占めています。

特に、女性の約半数(48.2%)が夏を「嫌い」または「大嫌い」だと回答していることからも、夏のストレスの深刻さが伺えます。

そこで、以下のような対策を行い、厳しい夏を乗り切る工夫をしましょう。

屋内では

・エアコンなどを使って温度を調節する。

・遮光カーテンやすだれを利用する。

・室温をこまめに確認する。

・WBGT値(暑さ指数)も参考にすることが推奨されています。

屋外では

・日傘や帽子を着用する。

・日陰を利用し、こまめに休憩を取る。

・天気の良い日は、日中の外出をできるだけ控える

からだの蓄熱を避けるために

・通気性が良く、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する。

・保冷剤、氷、冷たいタオルなどでからだを冷やす(冷感グッズの使用も有効)

【参考】熱中症を防ぎましょう|厚生労働省

ライフスタイルの工夫

・可能であれば、テレワークを活用する。

・快眠環境を整える。

といった工夫もおすすめです。

睡眠不足は毎日のパフォーマンス低下に繋がるため、快眠環境を整えることが非常に重要です。

快適な睡眠を得るために、室温や湿度、寝具環境を見直すことが大切です。たとえば、洗濯機で洗えるマットレスを選ぶなど、清潔で快適な寝具を保つことも、質の良い睡眠につながります。

さらに、昔ながらの日本の知恵である「打ち水」も、夏の夕方などに涼をとるために水をまくことで、涼を感じるのに役立ちます。

土用の丑の日に鰻を食べる

「土用(どよう)」とは、「雑節(ざっせつ)」の1つです。

雑節とは、二十四節気以外で、季節の変化を知る目安となる特定の日の総称のこと。土用は1年に4回あり、それぞれ立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間を指します。

「丑の日(うしのひ)」は、昔から使われている十二支の「丑」にあたる日です。

この2つが組み合わさった「土用の丑の日」として、特に有名なのが「立秋(りっしゅう)前の夏の土用」の中にある「丑の日」です。最も暑さが厳しくなるとされる大暑の時期とも重なることが多いです。

2025年7月の土用の丑の日は7月19日(土・一の丑)と31日(木・二の丑)です。また、2026年7月の土用の丑の日は7月26日(日)、2027年7月の土用の丑の日は7月21日(水・一の丑)と8月2日(月・二の丑)。

そして、夏の土用の丑の日は、鰻(うなぎ)のかば焼きを食べる風習があります。

これは、江戸時代に平賀源内が「本日丑の日」と書かれた貼り紙を鰻屋に勧めたことが始まりとも言われています。

鰻は栄養価が高く、夏バテ防止に良いとされているため、厳しい暑さを乗り切るための昔からの知恵として定着しました。

また、夏の土用の丑の日には、鰻を食べる以外にも、灸(きゅう)を据える風習もあったようです。

【まとめ】小暑・大暑を生かして快適な夏を過ごそう

小暑や大暑は、単なる暦の上の日付ではありません。それは、日々の忙しさの中で忘れがちな、日本の美しい四季と向き合うための大切なサインです。

昔ながらの知恵を取り入れ、体調を労りながら夏を乗り切る。そして、時には自然の中で涼を感じ、時には栄養満点の鰻で活力をチャージする……それは、大人になった今だからこそ、心から楽しめる豊かな時間です。

小暑や大暑の時期は、二十四節気のリズムを意識して、心身ともに充実した時間を過ごしてみませんか? きっと、新しい夏の楽しみ方が見つかるはずです。

こちらもチェック!

※当記事に掲載している価格などのデータは2025年6月時点でのものです。

※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。

※製品のご利用はあくまで自己責任にてお願いします。

文/中馬幹弘

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE