京都を深掘りしている玉川さん。日頃から愛飲しているというのが、京都・宇治で生産されている玉露だ。濃い旨味のある玉露は、どのように作られているのか。丸利吉田銘茶園の吉田利一園主に聞く。

【話を伺った人】丸利吉田銘茶園の吉田利一園主

丸利吉田銘茶園16代目園主の吉田さんは弟で専務の勝治さんとともに同茶園の経営をし、宇治茶製法技術保存協会の会長として後進の指導もしている。

まるで出汁のように旨味が凝縮されている!

宇治の玉露づくりを16代目の園主に取材

玉川 玉露を最初に飲んだ時、旨味が凝縮された出汁のような味がして感動しました。そんな玉露を作られている丸利吉田銘茶園さんを含めて、そもそもなぜ宇治がお茶の名産地になったのですか?

吉田 平安時代の末期から鎌倉時代の初期までの間、栄西禅師(えいさいぜんし)が宋から持ち帰ったお茶の実を明恵上人(みょうえしょうにん)が譲り受け、京都・栂尾の高山寺に植えたのが、お茶の始まりと伝えられています。高山寺にある日本最古の茶畑は高い木々に囲まれた薄暗い土地であり、宇治はそこに似た環境を再現し、お茶の名産地になったようです。

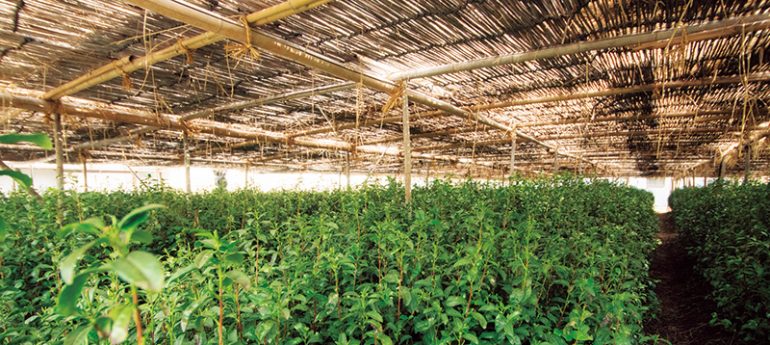

玉川 茶畑全体が日差しを遮るように覆われているのは、そのためなのですね。

吉田 はい。玉露を作るためには覆いをして日除けをする抑制栽培が欠かせません。うちの茶園が古くから継承してきたのが「本簾(ほんず)被覆(覆下)栽培」とも呼ばれる伝統的な栽培方法です。春になると出てくる新芽は一年かけて根に蓄えた養分を吸収するのですが、その際に日が当たると養分が渋味に変わります。それを防ぐための覆いをして、新芽の中でも旨味の多い先端二葉を摘んで作るから、玉露は美味しいんです。

玉川 なるほど。玉露に必要な覆いは、どのように作られているのでしょうか?

吉田 昔は、丸太と竹でやぐらを組んで、その上に琵琶湖でとれた〝よし(葦)〟を〝よしず〟にして乗せ、さらにその上には藁をかぶせていました。同じような手法を継承していて、4月から5月までの新芽の時期には、日光を90〜95%ほど遮るようにしています。

玉川 5%程度の日光で枯れませんか?

吉田 大丈夫です。ただし新芽を摘んだらすぐに覆いを取り、畑全体に日光を当てます。そうすることによって、お茶を継続して栽培できる状態にするわけです。

玉川 作付面積はどれぐらいですか?

吉田 現在は、甲子園球場2個分に相当する広さがあります。ただし、労力などの関係で、そのすべてで「本簾被覆栽培」を行なっているわけではありません。農園の一部は、人工素材の黒い網目の幕に変えました。幕を複数重ねるなどの工夫で〝よしず〟同様に遮光率が90~95%になるように工夫しています。

玉川 〝よしず〟と黒い網目の幕で、お茶の味などに違いは出ましたか?

吉田 黒い網目の幕は〝よしず〟に比べて熱を蓄えやすく、それを使った茶畑は温度が上がり、お茶の葉が早く成長しますが、味の違いはほぼありません。うちの農園では収穫時期が異なる5~6品種ほど栽培していますが、それぞれには個性があり〝土質の好み〟も違います。

玉川 お茶もほかの農作物と同様に、土がとても重要なのですね。

吉田 そのとおりです。お茶は肥料を必要とし、特に窒素が欠かせません。今から数十年前、ほかの産地で問題となった「肥料が河川を汚染する」ことへの対策も講じています。味の劣化を防ぐために減肥はしない一方、河川に流れ出ないように肥料を土に混ぜ込んで耕し、農薬などの管理は宇治の組合が徹底しているのです。ちなみに〝よしず〟を使った玉露づくりには、その上に乗せる長い藁が大量に必要となります。それを確保するため、私たちの農園では茶畑の半分に相当する面積の水田でコメを作っているんです。

玉川 コンバインで稲刈りした通常の藁は木っ端みじんの状態なので、使うのは難しいでしょうし。藁づくりも含めて、自給自足されているのは驚きました。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE