■連載/阿部純子のトレンド探検隊

水問題の解決に取り組む企業として2014年に創業した「WOTA」は、全国の自治体を対象に、分散型水循環システムの導入を包括的に支援する「Water 2040 Fund ―分散型水循環システム導入ファンド ―」の創設を発表した。

人口減少や管路老朽化が同時に進む中、上下水道の維持、更新の構造的課題に直面する自治体に対し、同ファンドは、分散型システム導入運用に必要な計画策定、ファイナンス、運用管理までの一連のプロセスを中長期的に支援することで、持続可能な水インフラの構築を後押しする。

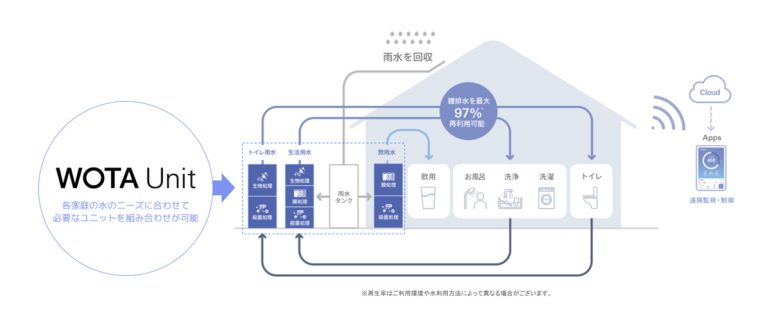

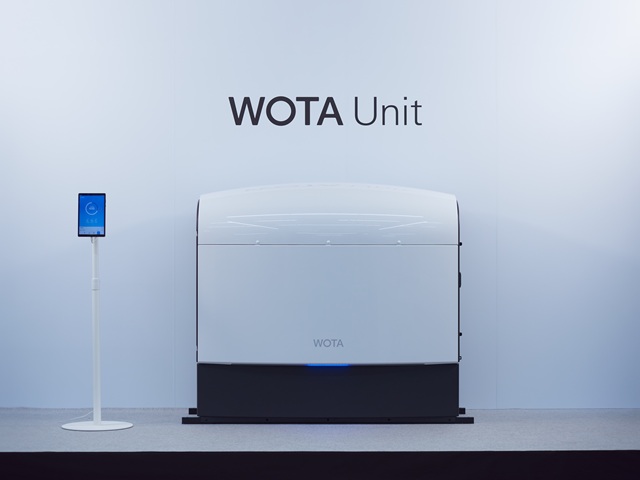

その技術手段の一つとして、WOTAが開発する家庭用水循環システムが「WOTA Unit(ウォータ・ユニット)」だ。

過疎地域の水問題を解決する世界初の家庭用の水循環システム「ウォータ・ユニット」

WOTAは、災害時の長期間断水に対応するため、シャワーなどの排水を回収し98%以上を再生して循環利用することで、上下水道が使えない状況での応急給水を実現する「WOTA BOX(ウォータ・ボックス)」を被災地に提供してきた。

現在までに国内外の2万人以上の被災者に災害現場で利用した実績があり、記憶に新しい能登半島地震においても長期断水になった避難所の89%をカバーしている。

「世界においては、人口の急増や生活様式の変化で水の需要が増す中、気候変動や水汚染といった問題で水の供給量は2030年時点で40%不足すると言われています。こうした世界の状況や、日本の過疎地域の問題も見据えて考えたのが、『小規模分散型の水循環システム』です。

支援活動を続けてくる中で災害だけではなく、過疎地域の給水課題に対応する住宅用の水循環システムの相談を数年前からいただくようになりました。弊社では実験的に2021年に軽井沢に上下水道にも系統電源にもつながっていないインフラから独立した家を作り、これらを量産化し、既存の上下水道をサポートする計画を進めていたことも背景にあります。

『小規模分散型の水循環システム』は、人口密度が低いつまり配管効率が悪い地域や、水がそもそも不足している地域において、各建物単位で生活排水や雨水を水源として水をその場で処理して繰り返し使い続けるモデルで、パイプラインがなくても、水源が乏しくても日常的な水利用が可能になります。

2023年に、持続可能な水インフラを次の世代へと題して、2040年に向けて日本の上下水道の財政の健全化を目指す『Water 2040』プロジェクトを発表しました。

非常に高い品質の水を総人口の98%以上に安定供給できる国は、日本以外になかなかありません。先人の絶え間ない努力で実現した日本の水道ですが、毎年赤字構造が膨らんでおり、

急速な人口減少と施設の老朽化も重なり、特に過疎地域、山間部、島嶼部の自治体を中心に、上下水道インフラの維持や更新が構造的に困難な状況に直面しています。

こうした状況を受けて政府や国土交通省でも、小規模分散型システムと従来の上下水道とのベストミックスの早期実用化の方針が示されました。社会的な期待や問題意識の高まりを受けて、弊社としても社会実装、社会課題解決の歩みを早めたいと考えています」(WOTA株式会社 代表取締役 兼 CEO 前田瑶介氏)

世界初の家庭用の水循環システム「ウォータ・ユニット」は、住宅の浴室、キッチン、洗濯などの生活排水の最大97%を安全な水に再生し、上下水道に接続せずに水を循環利用できる分散型水循環システム。

不足分は雨水などで補う設計であり、既存の上下水道インフラの有無に関わらず、地域の事情に応じた柔軟な導入が可能となる。

飲用水ユニット、生活用水ユニット、トイレ用水ユニットの3系統から構成され、それぞれを系統ごとに給水する仕組みになっている。飲用水ユニットはウォーターサーバーやペットボトル水などによる供給も可能で、雨水を用いた飲用水供給システムも現在開発を進めている。

地域や施設の特性に応じて、「Aパターン:飲用水+生活用水+トイレ用水」「Bパターン:生活用水+トイレ用水」「Cパターン:生活用水+浄化槽(トイレは浄化槽を活用)」の組み合わせが可能。アプリを使いリアルタイムで遠隔監視や制御もできる。

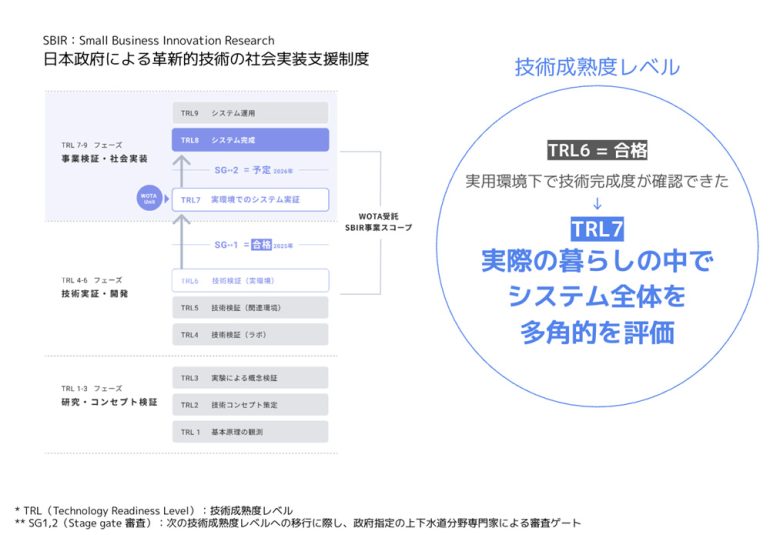

WOTAの分散型水循環システムは、「国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)」の「ディープテック・スタートアップ支援基金/ディープテック・スタートアップ支援事業」、内閣府・経済産業省による「中小企業イノベーション創出推進事業(SBIR)」の支援を受け、量産開発および社会実装に向けた検証を進めている。

2025年には、技術成熟度(TRL)評価において「TRL6」を通過し、現在は実環境下でのシステム実証を行う「TRL7」段階に進んでいる。WOTAでは2026年の初頭には、TRL7をクリアし社会実装化したいと話す。

広島県竹原市で行われている集落単位での水インフラ分散化システムの実証

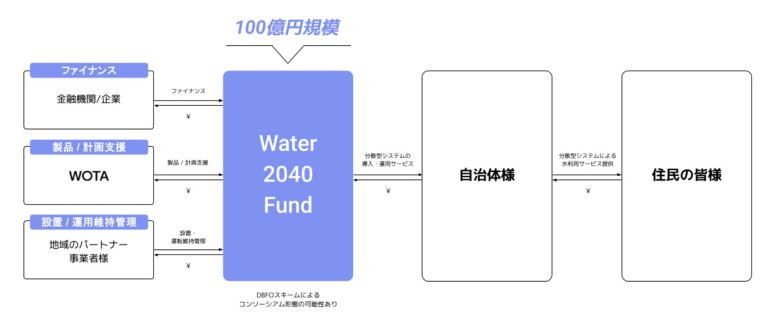

「分散型水循環システムは、上下水道の維持・更新の構造課題を持つ地域における現実的かつ柔軟な解決策として注目を集めていますが、導入にあたっては、専門人材の不足や財源の制約など、地方自治体においては、計画策定、予算化、職員不足といった実務上の課題があります。これらを構造的に解決するために立ち上げたのが、100億円規模の『Water 2040 Fund ―分散型水循環システム導入ファンド ―』です。

民間ファイナンスを活用した財政負担の平準化に加え、WOTA独自の分析ツールを用いた計画策定支援や、導入後の運用管理体制の構築支援まで、一貫した伴走型の支援を提供します。さらに、地域パートナーとの共創やDXの活用により、分散型システムの導入運用の一連のプロセスをトータル的に支援します。

関心をお持ちの自治体には、説明会や個別相談会への参加を受け付けており、第一次募集(2025年9月30日締切)では全国から最大5000世帯の応募を受け付けます。コミュニケーションのある自治体に先行的に案内した結果、すでに2000世帯ほどの参加表明をいただいており、さらに3000世帯を集めて100億円のファンドとともに全国の自治体の支援を進めてきたいと思っています」(前田氏)

2023年にWOTAの分散型システムの検証協力を決定した広島県竹原市では、現在も実証実験が行われている。

「竹原市は2020年から2045年の人口減少率が42.2%と見込まれ、これは本市に限らず地方都市の大きな課題であり、水道事業の継続において人材の確保、担い手の確保など非常に懸念をしているところです。

上水道に関しても、法定対応年数40年を経過した老朽管率が34.4%と、水道管の更新が課題の一つであり、常に老朽化の修繕を行っている実態があります。

竹原市は下水道事業への着手が他の町に比べて遅かったため、県内においても普及率は一番低いところにあり、汚水処理の人口普及率は42.3%。これは平成30年の時の数値ですので、現在は少し上回っていますが、まだまだ低い状況が市内各地にあります。

また、平成30年の西日本豪雨災害では、今回実証事業を実施している場所を含め、市内の断水が起こり、長いところでは1か月ぐらい断水をしていた家庭もあって、災害時の断水も経験しています。

竹原市は広島県内の14の市と町が設立した広島県水道広域連合企業団に加盟しています。今回の実証実験は企業団とWOTAが共同して事業を進めていますが、持続可能な水インフラのための新たな水供給システム、住宅向けの小規模分散型水循環システムを共同調査研究していく取り組みとお聞きし、竹原市も候補地として名乗りを上げ、システム初となる集落単位の実証に採用していただきました」(広島県竹原市 今榮敏彦市長)

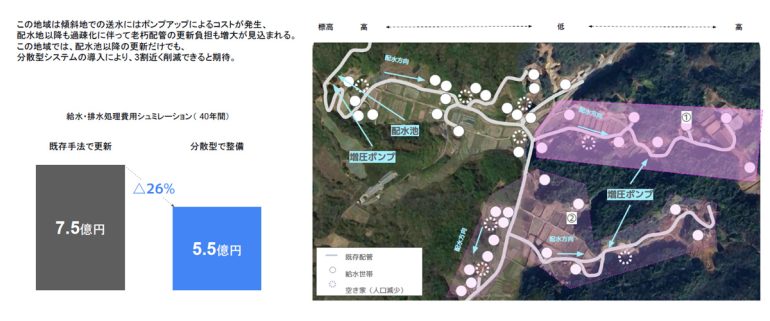

分散型のシステム実証は、竹田市においても特に人口減少が進んでいる地域で、現在は55世帯105人。このうち10世帯が協力し、集落単位での水インフラ分散化システムの検証をしている。

この地域は市街地から4kmほど離れており、標高も約300mに位置するため、地形的な背景から上水道は増圧ポンプを使って水道事業を行っている。継続的に水道事業を進めていくには大きな課題を抱えている中で、分散型システムの導入により、コスト削減にも大きく寄与できると期待を寄せている。

「住民のみなさんの声を聞くと、この地の美しい風景の中で暮らしを守り、住み続けられることに価値を感じている方が非常に多い。この事業でその価値につながると期待されており、水道事業は行政だけでなくこれからは住民も一緒になって取り組まなければいけないという意識も強く持っていただいています」(今榮市長)

【AJの読み】持続可能な水インフラを次世代につなぐためには生活者も意識を変える必要が

行方不明となっていたトラック運転手が亡くなった埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故など、近年、下水道管の老朽化や破損が原因で発生する道路陥没事事故は全国で発生しており、国土交通省によると、2022年度の全国の道路陥没発生件数は約1万件となっている。

こうした背景には、収入減、老朽化による更新コストの増加、担い手不足といった水道事業の課題がある。

3年ごとに全国自治体の水道料金を推計しているEYストラテジー・アンド・コンサルティングでは、2046年までに日本のほぼすべて(96%)の自治体で水道料金の値上げが不可避と推計している。※公表レポート

「日本の上下水道インフラは、人口減少、老朽化、財政制約、人材不足といった複合的な課題に直面しており、特に過疎地域では従来型の仕組みの維持が困難になりつつあります。いま求められているのは、分散化を含む多様な選択肢と技術革新を視野に入れた、抜本的な再構築です。持続可能な社会インフラの実現に向けては、技術だけでなく制度設計や現場実装までを一体として捉えた取り組みが不可欠です」(EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 インフラストラクチャー・アドバイザリーリーダー 福田健一郎氏)

「日本では水と安全はタダ」がもはや通用しなくなっている現在、実証実験に参加している竹原市の住民のように、持続可能な水インフラを次世代につなぐためには、行政にまかせっきりではなく、生活者が意識を持つことが重要になってくる。現場に根ざした支援と技術革新を推進してきたWOTAの事業の展開に注目したい。

取材・文/阿部純子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE