ビジネスパーソンは、1日のうち仕事をしている時間が大半を占める。オフィスで過ごす時間が快適であれば、パフォーマンスも向上するかもしれない。働き方が多様化している今、「オフィスのウェルビーイング」も求められる。

ワークプレイスデザインの国際見本市『オルガテック東京2025』から見る進化するオフィス

6月3日から5日にかけて、都内・東京ビッグサイトで『オルガテック東京 2025』が開催された。同イベントは、アジアを代表するワークプレイスデザインの国際見本市。オフィス家具や設備専門の見本市で、国内外から157社の有力ブランドが集結した。4回目の開催となった今回は、継続テーマ「SHIFT DESIGN」を深化させ、新機軸「BORDERLESS ~オフィスは私へ~」を提示。従来の“働く場所が広がる”という枠組みを超え、オフィス空間そのものが個人の“私らしさ”に寄り添い、柔軟で多様な在り方へと進化する新たな視点を示した。この3日間で、2024年を上回る約4万5000人が来場した。

同見本市に出展したのが、オフィス環境事業と教育ICT事業を手掛ける株式会社内田洋行。今回は「人が主人公となるハイブリッド・ワークプレイス」をテーマに、これからの働き方と働く場を支える次世代オフィス空間を提案した。

内田洋行が「SmartOfficeNavigator」で実現する“データで最適化された快適オフィス”

同社のブースでは、リアルなオフィス空間とデジタル技術を高度に融合させ、「ワーカーの一人ひとりが主体的かつ、柔軟に働くことができる環境の実現」を目指した。中心となるのは、会議室や執務スペースの利用状況や空調・照明といった環境データを可視化・分析し、働き方や空間運用の改善に活用する「SmartOfficeNavigator」。このシステムを通じて、人とデータのつながりを活かし、快適で効果的なオフィスづくりをサポートする。

同社・エンタープライズエンジニアリング事業部の長澤達朗氏は、「内田洋行の強みは、オフィスをネットワークで結び、人と人の情報の円滑なやりとりを支えるICT(Information Communication Technology)にあります」と説明した。

「会議、打ち合わせ、集中作業など、各シーンでコミュニケーションするためにさまざまな働く場面をネットワークで結ぶことで、オフィス内での人の動きや使われ方といったデータが自然と蓄積されていきます。そこから、オフィスで過ごす人々の動線が浮かび上がってくるのです」

オフィスの中から発生しているデータを集め、分析することで、働く人々がより便利に、生産的に活動できるようオフィス環境を改善する。このような「データを生む、分析する、改善する、さらにデータが生まれる」という好循環を生み出し、オフィスを継続的に進化させていくことが同社のICTの真価だという。

オフィス作りに関しては、「経営者が『どういうオフィスを目指すのか』と目標を立てた時に、KPI(重要業績評価指標)を出してきますよね。そのKPIの達成度を測るために、『どんなデータの取り方をしたらいいのか』がようやく分かるようになってきたので、最近はオフィス作りの中でも目指す姿を逆算して必要な情報を取得するための設計を考えるようになってきました」と明かした。

内田洋行のブースでは、“働くを快適にするためのICT”として、「SmartOfficeNavigator」を中心に「SmartRooms」(スマートルームズ)、「RoomSense」(ルームセンス)、「Smart Building Integration」(スマートビルディングインテグレーション)、「codemari」(コデマリ)といったICTソリューションを展示。ワーカーが働く場所や働き方を自律的に選択しやすくし、個々の働き方やチームのコミュニケーション活性化・生産性向上を支援する。また、データの活用により、持続的なオフィスのアップデートも目指す。

「SmartOfficeNavigator」は、スマートフォンやタブレット端末を利用し、“すべてを手のひらで”可視化・操作を行うことも実現。手元のスマートフォンで社内外のチームメンバーの居場所や、会議室の利用状況、オフィスの混雑情報などの“人と空間”のさまざまな情報をリアルタイムで集約し、ワーカーが必要な情報を提供することで生産性の向上を支援するシステムだ。

また「SmartOfficeNavigator」利用状況分析マップは、オフィスで発生するデータやグループウェア上のデータを統合して、会議室やブースなどの設備の利用状況、執務エリアの混雑状況を視覚的に確認できる。さらにもう一つの「利用状況可視化マップ」では、タッチ操作で利用したい設備やエリアを探し、予約することも可能。マップ上にオフィス内で発生する“ヒト・モノ・場所”のデータを統合し、プロットすることで、管理者がオフィス内の機能をイメージしながらデータを用いたオフィスの課題を考察することができるようになる。この2つのマップを活用することで、「オフィスの中の課題を改善する」というサイクルを作り、オフィスのアジャイル化や“進化し続けるオフィス”が完成する。

長澤氏は、「内田洋行のITの特徴を表していますが、オフィスの中で『その場所を使っているか、使ってないか』も分かります。また人感センサーによって、ワーカーが近づいて席に座れば色が変わり、『使われ始めた』というデータが作られます。それらを全部ネットワークで収集することで、会議室の予約率や稼働率も分かります。さらに、各会議室に『どんな設備があるか』という情報も入れると、『この会議室ではハイブリッド環境が整っていないため利活用が進んでいないのではないか』ということを、データを根拠に考察できます」と説明。

「こうすることで課題の仮説を立て、新しい会議室にしていくことができます。今までは、ワーカーからあがってきた不満に対してその都度対応してきましたが、そうではなくて『データをもとに判断する』ことも、ようやくできるようになってきました」と語った。

生産性向上を目指すために重要な快適なオフィス「環境もコントロールできるべき」

また長澤氏は、オフィスの生産性を上げるためには「オフィスの環境も重要」という。

「ワーカー自身が本当に快適な環境を自分で作ろうとすると、空気や温度、湿度、二酸化炭素が多いなど、そういう環境もコントロールできるべきなんですね。照明や空調など従来は業界独自の通信方式で制御されていた設備も、内田洋行の国際基準に準拠したフルオープンテクノロジーの中央監視システムにより、ITのプロトコルに変換してネットワーク上で一元管理・制御することが可能になりました。これにより、温度や湿度といった環境データをリアルタイムで取得したデータから、例えば『暑いからAIを使って空調を涼しくした方がいい』という自動コントロールも、ネットワークの世界に入れることによってできるようになりました」

さらに展示ブースでは“ハイブリッドミーティング”として、快適な音環境とラウンド形状のテーブルを備えたセミクローズドなミーティング空間を提案。「Neat」(ニート)カメラによる正面映像の自動切り替えや、資料と映像の2画面表示により、ハイブリッド会議をスムーズに進行させる「Co-at box」(コアットボックス)や「SmartRooms」による利用状況の把握と、機器の自動オンオフ機能など、利便性と省電力にも貢献する。

また“フレキシブルなテーブルワーク”として、ワーカー自身が使い方を創造できる「LEMNA」(藤森 泰司アトリエ)シリーズを中心に、インテリアデザインと調和しながらも“ワーカーが主役”となる洗練されたフォルムの家具を展示。「ELMAR」チェア(藤森 泰司アトリエ)、「MU チェア」、「Nimbus」(ニンバス)チェアなどと共に、自律的で柔軟な働き方を後押しします。

“心地よい木質空間”としては、国産木材を活用したサステナブルで心地よい空間を提案。「WooD INFILL」(ウッドインフィル)で緩やかに囲まれたエリアや、国産ナラ材を用いた「ELMAR」(エルマー)シリーズのテーブルやチェア、カスタマイズ性に優れ使い方を自由に工夫できる「LEMNA」(レムナ)に国産木材を組み合わせたビッグテーブルなどを展示。自然な感覚で集中やリラックスを促し、創造性を刺激するワークシーンを体感できる。

さらに会場では、新製品「ホテリングシステム」が初公開された。ホテリングシステムは、在席状況を可視化しコミュニケーションを円滑にするシステム。社員証をかざすことで在席登録・更新ができ、サイネージで誰がどこにいるか一目で分かる。グループウェア連携による座席予約も可能で、フリーアドレス環境での円滑な業務運営を支援する。同システムは株式会社野村総合研究所(NRI)にて実証実験を行っている。

『ZEB Ready』認証取得の『なかふらの学園』 教職員の働き方を改善し子どもたちの“学び”につながる場へ

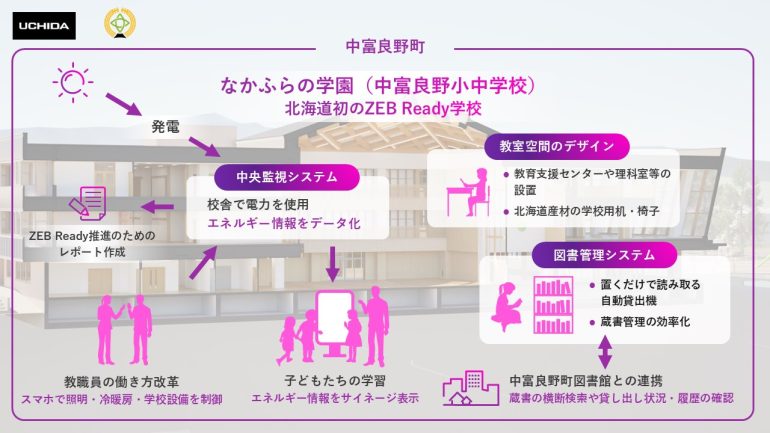

また内田洋行は、北海道中富良野町で2026年4月に開校する義務教育学校『ラベンダーの杜中富良野町立 なかふらの学園』で、最新の省エネルギー環境制御に対応した校舎全体の建物設備を管理・運用する中央監視システムも構築している。同社は1998年の教育総合研究所設立以来、教育分野での知見を蓄積しており、ICT・IoTを活用した空間制御技術や国産木材の活用など、先進的な学ぶ場づくりや働く場づくりを推進してきた。今回の『なかふらの学園』での取り組みもその一環となる。

新校舎は、北海道の義務教育段階の学校として初めて『ZEB Ready』認証を取得しており(※再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から50%以上の一次エネルギー消費量削減に適合した建物のこと)、同システムはクラウド上で空調、照明、太陽光発電などのエネルギー設備を高効率で一元管理することができる。スマートフォンからの操作も可能で、教職員の業務負担軽減や学習環境の快適性向上に貢献する。

中央監視システムの導入により、教職員はスマートフォンから教室の冷暖房や照明、体育館の防球ネットなどを遠隔操作でき、授業準備の負担が大幅に軽減される。また、リアルタイムでエネルギー消費状況を表示する「エネルギーサイネージ」を設置し、子どもたちが日常的にエネルギーの仕組みを“見て学ぶ”環境教育を推進。校舎全体を「循環型教材」として捉え、持続可能な社会について主体的に考える力を育む。

さらにエネルギー使用量や操作履歴を基に、教室ごとの稼働状況や利用傾向を可視化。子どもたちが集まりやすい場所などのデータ計測と合わせ、校舎の運用改善や用途変更に繋げ、教育環境の質を継続的に高める「進化し続ける学校空間」の実現を目指す。

新校舎は、将来の人口変動や学びの多様化に対応するため、高い可変性と拡張性を備えている。可動式間仕切りや家具の採用、特別教室の多目的活用、フリーアドレスの職員室など、柔軟な空間利用が可能。特筆すべきは、不登校の児童生徒が通う『教育支援センター』の校内設置。専門職員や教員との協議を重ね、“自分らしくいられる”ことを重視した特別な空間設計が施された。畳の小上がりや漫画コーナーなど、家庭的な要素を取り入れ、心身をほぐしながら自分のペースで過ごせる環境を実現。中富良野町が目指す「誰一人取り残さない学びの場」を象徴する取り組みとなっている。

理科室には「デジタル顕微鏡」や「水たまグラス」、「サイエンスWebセンサー」などの最新実験機器を導入し、体験的な学びを深める。校舎全体には北海道産木材を積極的に活用し、温かみのある空間を創出。森林環境譲与税を活用し、地元経済の循環や環境保全にも貢献する。学校図書館は、隣接する公共図書館「中富良野町図書館」と連携。共通の図書館システムを導入し、蔵書の一元管理と横断検索を実現する。約25,000冊の学校蔵書にはICタグを貼付し、児童生徒によるセルフ貸出を可能にすることで、読書活動の促進と業務効率化を図る。

長澤氏は『なかふらの学園』について、「学校施設全体の設備は一元的に管理されています。例えば電気の消し忘れなどがあった時に、教職員が職員室に戻らなくてもスマホで消すことできるようになります。中央監視システムによる遠隔操作の実現は、教職員の働き方改革にも大きく貢献することができます」と語る。またこうした環境で過ごすことが、子どもたちにとってもプラスになるという。

「エネルギー量もサイネージに表示されるので、自分たちが電気を消さないことが、二酸化炭素排出量にどのように影響するかを視覚的に学ぶことができます。身近な行動が地球環境にどう影響するのかを学ぶことで、子どもたちの中に『持続可能な社会を支える責任ある当事者」としての意識が芽生えていきます。エネルギーの『見える化」や再生可能エネルギーの活用を取り入れた環境配慮型の教育施設で育った子どもたちは、やがて社会に出て働く立場になります。当然、将来働く企業にも同様の環境意識や取り組みを期待するようになるでしょう。企業としても、持続可能なオフィス環境の整備を進める必要があります。環境への姿勢は、これからの時代、就職活動における企業選びの判断基準としてますます重視されていくはずです」

オフィスや学校など、長い時間を過ごす場所こそ、よりウェルビーイングに過ごせる環境であることが求められる。内田洋行が提案する「人が主人公となるハイブリッド・ワークプレイス」は、まさにウェルビーイングを目指したオフィス空間といえる。

取材・文/コティマム

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE